Михаил Жирохов - Опасное небо Афганистана. Опыт боевого применения советской авиации в локальной войне. 1979–1989

- Название:Опасное небо Афганистана. Опыт боевого применения советской авиации в локальной войне. 1979–1989

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03863-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Жирохов - Опасное небо Афганистана. Опыт боевого применения советской авиации в локальной войне. 1979–1989 краткое содержание

В длительной и оказавшейся роковой для Советского Союза войне в Афганистане военная авиация применялась очень широко. Бомбардировка и штурмовка позиций и колонн противника, поддержка наземных войск, высадка десанта, эвакуация раненых, доставка пассажиров и грузов, разведка и минирование местности – спектр задач, стоявших перед советскими летчиками, был чрезвычайно широк, а эффективность их боевой работы – очень высока. Неудивительно, что самолеты и вертолеты были самой главной целью афганских моджахедов, постоянно совершенствовавших свою систему противовоздушной обороны. Читатель, наверное, удивится, узнав, что боевые потери советской авиации исчислялись десятками и сотнями единиц техники. Многие летчики погибли смертью храбрых…

Уникальность данной книги в том, что она стала результатом долгой и кропотливой работы автора по сбору личных свидетельств военных летчиков, в разное время служивших в Афганистане. На их основе автор анализирует бесценный опыт применения военной авиации в локальной войне.

Опасное небо Афганистана. Опыт боевого применения советской авиации в локальной войне. 1979–1989 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

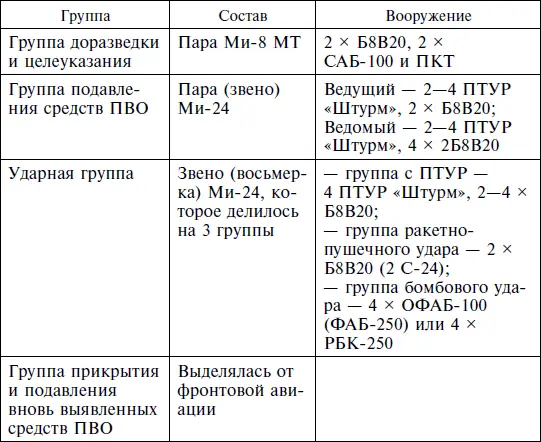

При нанесении авиационного удара назначались следующие группы тактического назначения:

Нанесение удара вертолетами осуществлялось различными группами. Группа доразведки и целеуказания выходила в район за 3–5 минут до нанесения удара. Выполнив доразведку цели, она следовала в зону, на удалении 3–6 км от цели на высоте 1500–2000 м и выполняла задачу ПСО удара. На вертолете ведущего находился руководитель удара. При необходимости, если обнаружение цели экипажами ударной группы было затруднено, ведущий группы доразведки выполнял целеуказание сбросом САБ, ОФАБ. За группой доразведки и целеуказания с двухминутным интервалом следовала группа подавления ПВО из состава сил фронтовой авиации. Подавив огневые точки ПВО, группа уходила в зону на удалении 6–8 км от цели для подавления вновь выявленных средств ПВО. После выхода самолетов из района удара в него входила группа подавления средств ПВО – звено вертолетов Ми-24, вооруженных ПТУР «Штурм», НАР С-8 и пушками и с высоты 1500–1800 м с пикирования 20–30 градусов подавляла огневые позиции ПВО, не уничтоженные самолетами фронтовой авиации. В дальнейшем это звено прикрывало ударную группу.

Ударная группа в составе группы ракетно-пушечного удара и группы бомбового удара выходила на цель через две минуты после группы подавления средств ПВО. Первой наносила удар по цели группа с ракетно-пушечным вооружением, при этом стрельба НАР С-8 производилась с дальности 2–2,5 км, из пушки – с дальности 1500 м с пикирования (15–20 градусов). Высота ввода в пикирование – 1500 м, вывода – не ниже 800 м. Боевой порядок для нанесения удара – «колонна вертолетов» на дистанции 1200–1500 м. Выход из атаки выполнялся боевым разворотом на угол 90 градусов с набором высоты до 1500 м и построением маневра для захода на цель с другого направления. При выполнении атаки летчик-оператор производил отстрел ракет АСО-2В с интервалом 6 с, а при уходе от цели – с интервалом до 2 с. Через 1–2 минуты после первой ударной группы на цель выходила группа бомбового удара и наносила удар с предельно малой высоты.

К району удара вертолеты следовали на высоте 15–30 м, а на удалении 1–1,5 км занимали высоту 60 м и, установив скорость 200–250 км/ч, выполняли бомбометание парами с интервалом и дистанцией 50–70 × 70–50 м и дистанцией между парами 3,5–4 км. В первом заходе, по команде ведущего, производился сброс четырех авиабомб. Затем вертолеты строили маневр для повторной атаки с другого направления. По результатам первого бомбометания руководитель удара вносил корректировку, и ведущие пар в повторной атаке, учтя ошибку, производили второй сброс бомб на цель и отворотом с максимально допустимым креном с увеличением скорости уходили из района удара. Время взведения взрывателей авиабомб устанавливалось 12–14 с.

После нанесения удара группа доразведки и ПСО выполняла фотоконтроль результатов удара.

На всех вертолетах во время всего полета была включена станция УМП-1В. При отказе «Липы» у ведомой пары на любом участке полета она немедленно сокращала дистанцию до 300 м и занимала превышение с докладом ведущему. При отказе «Липы» в ведущей паре по команде ведомая пара сокращала дистанцию до 300 м и занимала принижение.

Зачастую именно взаимодействие пар спасало жизни вертолетчиков. Например, о таком случае рассказывал ветеран войны, уроженец Донецкой области Олег Андреевич Плотников (в Афганистане служил в составе 302-й овэ): «Мы уже прошли Черную гору, впереди виден аэродром. Уже собирались переходить на интенсивное снижение (это снижение с вертикальной скоростью более 10 м/с), как вдруг сверху посыпались асошки (осветительные ракеты, применялись как тепловые ловушки для ПЗРК с тепловыми головками самонаведения. – Авт. ). Выполнив противоракетный маневр (резкое изменение направления полета, скорости, применив скольжение. – Авт. ), ушли от поражения. Как потом выяснилось на земле, первая пара второго звена увидела шлейф запуска ПЗРК «Стрела» по нашему борту (различали по цвету шлейфа вышибного двигателя. – Авт. ), говорить в эфир не хватало времени, и они зашли на нашу пару сверху и отстреляли все свои асошки, это спасло нам жизнь».

Нанесение авиационного удара силами фронтовой и армейской авиации по целям, расположенным в равнинной местности, получило достаточно широкое распространение. При организации такого удара от фронтовой авиации, как правило, выделялась группа подавления средств ПВО и ударная, а от армейской – группа доразведки, целеуказания, поисково-спасательная, фотоконтроля результатов удара и ударная группа, снаряженная управляемым вооружением. Управление нанесением авиационного удара осуществлялось с воздушного командного пункта (ВКП) (самолета Ан-26РТ или двухместного учебно-боевого самолета) старшим авиационным начальником.

Взлет группы выполняли в расчетное время или по команде с командного пункта (КП). Сбор группы и построение боевых порядков осуществлялся на догоне. Первой в район удара выходила группа доразведки и подавления средств ПВО на малой высоте. Атака цели производилась с подскоком до высоты 2500–3000 м со стороны солнца. В течение 3–5 минут сбрасывали РБК, а также ОФАБ-250–270. Потом, с выполнением противозенитного маневра и отстрелом ППИ, летчики уходили от цели. Ударная группа фронтовой авиации выходила на цель через 1–2 минуты после группы доразведки и подавления средств ПВО на предельно малой высоте и с отличным на 90 градусов боевым курсом, при этом соблюдался боевой порядок «колонна пар» 5–6 км (20–30 с). Боевая зарядка – ФАБ-500, ОФАБ-500. Удар наносился с горизонтального полета с высоты 50–100 м. После нанесения удара и выполнения противозенитного (противоракетного) маневра группа занимала заданный эшелон и уходила на аэродром посадки. Таким образом, общее время огневого воздействия составляло 4–6 минут.

Ударная группа вертолетов Ми-24 выходила на боевой курс на высоте 15–50 м и скорости 200–250 км/ч через 3–4 минуты после удара фронтовой авиации. Огневое воздействие на противника осуществлялось комплексным применением оружия: пуск ПТУР производился с дальности 3500–4000 м, стрельба НАР – с дальности 1500–2000 м, сброс бомб – с высоты 40–60 м на скорости 200–250 км/ч. Атака цели выполнялась с нескольких направлений, вследствие чего достигались наибольшая внезапность нанесения удара и уменьшалась эффективность воздействия ПВО противника. Фотоконтроль выполняла группа контроля результатов удара (пара Ми-8МТ) с обязательным прикрытием вертолетами Ми-24.

Опыт боевых действий в Афганистане показал высокую эффективность нанесения совместных авиационных ударов по целям, расположенным в равнинной местности. Высокую эффективность ударов обеспечивали надежное управление и налаженная организация взаимодействия между группами различного тактического назначения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: