Игорь Дьяконов - Предыстория армянского народа (история Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э.: хурриты, лувийцы, протоармяне)

- Название:Предыстория армянского народа (история Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э.: хурриты, лувийцы, протоармяне)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук Армянской ССР

- Год:1968

- Город:Ереван

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Дьяконов - Предыстория армянского народа (история Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э.: хурриты, лувийцы, протоармяне) краткое содержание

Книга известного востоковеда Игоря Михайловича Дьяконова, в который он обосновывал миграционно-смешанную гипотезу армянского этногенеза.

Предыстория армянского народа (история Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э.: хурриты, лувийцы, протоармяне) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако завоевания Саргона II на правобережье верхнего Евфрата оказались непрочными — может быть, в связи с тем, что в эти и последующие годы вся Малая Азия жила в большом страхе перед набегами киммерийцев [382], чем перед ассирийскими завоеваниями.

Рис. 41. Женщина с ребенком. С рельефа из Кара-тепе. IX в. до н. э.

Уже при сыне Саргона II, Синаххерибе (705—681 до н.э.), потребовались новые ассирийские походы в этот район. Поход 689 г. до н.э. был направлен против жителей горной Киликии (Хилакку), которые успели захватить Ингиру (Анхиалу?) и Тарсус и угрожали ассирийским владениям у залива Александретта [383]; второй поход, в 685 г. до н.э., был вызван тем, что некое лицо с фригийским именем Гурди (Гордий) [384]захватило власть в Тиль-Гаримму (на территории потерявшего независимость царства Мелид). Город был взят ассирийцами, а его жители зачислены в ассирийское войско [385]. [168]

Рис. 42. Угон пленных ассирийцами. С ассирийского рельефа VIII в. до н. э.

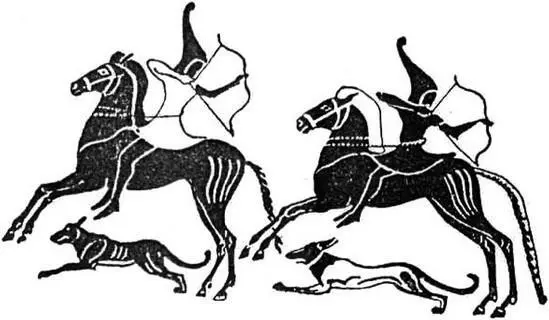

Киммерийское вторжение.Киммерийцы вторглись из степей Северного Причерноморья в Закавказье не позже второй половины VIII в. до н.э. Обосновавшись первоначально, по-видимому, в современной Грузии [386], они нанести урартам тяжелое поражение [387]. Но затем урарты отбросили киммерийских конников на запад, и они обрушились на Малую Азию. Отсюда в 679 г. до н.э. киммерийцы отважились напасть на ассирийские территории, но были отбиты [388]. Это вызвало [169] ответный поход ассирийского царя Асархаддона (Ашшурахиддин, 680—669 до н.э.) на Табал и Хилакку; он даже перевалил через Тавр и нанес поражение киммерийцам под Хубушной (хеттская Хупесна, античная Кибистра), причем погиб их вождь Теушпа [389]. Некоторая часть киммерийцев была захвачена и зачислена в ассирийскую армию [390], а с остальными, по-видимому, был заключен мир.

Рис. 43. Киммерийские воины. С росписи этрусской вазы (копия греческой росписи из Малой Азии?).

Как полагает Г. А. Меликишвили [391], в 676—675 г. до н.э. урартский царь Руса II, находившийся в дружеских отношениях со своим ассирийским соседом [392], заключил союз с киммерийцами, возглавленными Лигдамисом (ассирийск. Тугдамме) [393]и вместе с ними совершил большой поход в Малую [170] Азию, за Евфрат, — на «Мушки, Хате и Халиту» [394], то есть, во-первых, на Фригию, во-вторых, вероятно, на Мелид, и, в-третьих, на племена халибов-халдайцев ( Хаг'тик'средневековых армянских текстов). Действительно, Мелид вернул себе независимость — на это определенно указывают данные ассирийских текстов, в том числе запросы Асархаддона к оракулу, где встречаются упоминания о военных действиях против киликийцев, табальцев, Мелида и «Митты» — Мидаса, последнего царя Фригии [395]. Не исключено, что и Ассирия была причастна к урартско-киммерийскому(?) походу 675(?) г. до н.э. [396][171]

Видимо, именно этот поход привел к гибели Фригийское царство, о чем еще спустя долгое время помнили и в Греции [397], и в далекой Палестине [398]. На некоторое время в Малой Азии наступил произвол киммерийцев; лишь поколением спустя они были разгромлены скифами, а остатки их осели в северовосточной части полуострова, и гегемония в Малой Азии перешла к Лидии на крайнем ее западе.

Падение Шубрии. Между тем все еще независимая Шубрия была бельмом в глазу у ассирийцев; искусно лавируя в своей политике между Урарту и Ассирией, она давала в своих неприступных горах приют уклонявшимся от повинностей общинникам, а также рабам, бежавшим и из той, и из другой державы, а иногда и мятежникам из знати. Желая прекратить это положение [399]и пользуясь миром, установившимся с киммерийцами и Урарту, Асархаддон предпринял сюда в 673 г. до н.э. решительный поход, очень живо изображенный его придворным писцом в подробной реляции — «Письме к богу Ашшуру» [400]. Напрасно осажденные в [172] г. Уппуму шубрийцы пытались сжечь ассирийские осадные сооружения горящей нефтью — ассирийский царь взял, наконец, Уппуму, Куллимери и другие шубрийские крепости. Царь Шубрии был низложен, старой хурритской династии положен конец [401], а сама страна была превращена в две ассирийские провинции (Уппуму и Куллимери). Часть жителей Асархаддон зачислил в свое войско, других обратил в рабство, раздав их своим дворцовым хозяйствам, храмам и гражданам привилегированных городов, а беглых ассирийцев и урартов вернул хозяевам, предварительно искалечив.

С этих пор Шубрия считалась владением Ассирии, но власть ассирийцев оставалась здесь слабой; уже в 664 г. до н.э. жители Куллимери, судя по ассирийским анналам, оказываются довольно независимыми: они самостоятельно, без участия ассирийской администрации или войск и, по-видимому, не возглавляемые и каким-либо местным царьком, отражают набег урартского военачальника Андарии; но все же, убив его, они посылают его голову в Ниневию в знак формальной покорности ассирийскому царю [402].

Вторжение скифов. В начале VII в. до н.э., вслед за киммерийцами, в Закавказье появились — на этот раз через Дагестан — новые кочевники из степей Северного Причерноморья — скифы [403]. Образовав свое [173] «царство», по-видимому, на территории современного Азербайджана, скифы совершали набеги на Урарту и на северо-восточные ассирийские владения [404], их вождь Партатута, — память о котором, как полагают некоторые исследователи, сохранилась в древнеармянской легендарной традиции в образе первого армянского царя Паруйра, сына Скайдори («потомка сака», то есть скифа), [405]— принял участие в восстании мидян против ассирийского владычества в 674—672 гг. до н.э. Позже он перешел на сторону Ассирии. Его сын Мадий, по-видимому, принял участие на стороне Ассирии в большой войне царя Ашшурбанапала (669—635? гг. до н.э.) [406]. Мадий либо пересек со своими скифами урартские владения, либо прошел севернее их через Закавказье и вторгся в Малую Азию, где положил конец киммерийскому владычеству [407]. Урарту было настолько ослаблено скифским нашествием, что его царь Сардури III в 643 или 639 г. до н.э. признал ассирийского царя «отцом» и, таким образом Урарту впервые [174] отказалось от положения равноправия с Ассирийской державой, которое до сих пор признавали и сами ассирийцы [408].

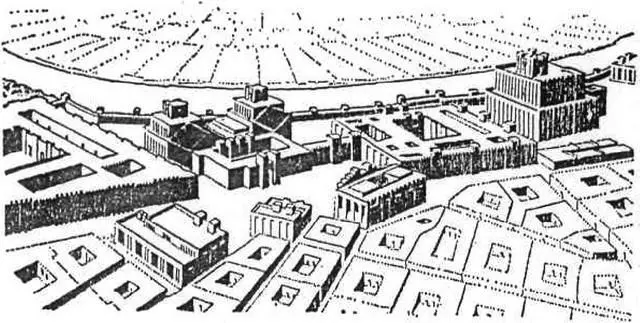

Рис. 44. Северная часть города Ашшура, VII в. до н. э. Реконструкция по археологическим данным.

Из нашего изложения истории Армянского нагорья с начала ассирийского и урартского наступлений IX в. до н.э. видно, что несмотря на могущество и Ассирии, и Урарту, а также и Фригии, между ними все время сохранялись независимые буферные государства, которые эти державы либо вовсе не могли покорить, либо покоряли лишь на короткий срок и не могли прочно удержать в своем подчинении. Это были Табал в горах Киликийского Тавра, Мелид-Камману на правобережье верхнеевфратской долины, Арме-(или Урме-)Шубрия в Сасунских горах и Хубушкиа в долине р. Кентрита-Бохтана [409]. Эти области, и в особенности Мелид-Камману и Арме-Шубрия, несомненно, сыграли большую роль в возникновении позднейшей армянской государственности.[175]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: