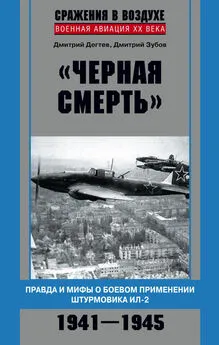

Дмитрий Дёгтев - «Черная смерть». Правда и мифы о боевом применении штурмовика ИЛ-2. 1941-1945

- Название:«Черная смерть». Правда и мифы о боевом применении штурмовика ИЛ-2. 1941-1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-0410

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Дёгтев - «Черная смерть». Правда и мифы о боевом применении штурмовика ИЛ-2. 1941-1945 краткое содержание

Эта книга посвящена одному из самых известных советских самолетов времен Великой Отечественной войны – штурмовику Ил-2. У советских воинов и солдат вермахта самолет получил множество разных – красивых и не очень – прозвищ: «горбатый», «летающий танк», «цементбомбер», «железный Густав», наконец, «черная смерть». Будучи, по сути, основным ударным самолетом ВВС Красной армии, штурмовик использовался для атак по самым разнообразным целям – от пехоты, засевшей в окопах, до кораблей и укрепленных опорных пунктов.

В этой книге на основе рассекреченных архивных документов, воспоминаний очевидцев и других источников проанализирована практика боевого применения штурмовиков Ил-2, начиная от боев в Белоруссии в 1941 г., когда их только опробовали в бою, до Берлинской операции в апреле-мае 1945 г., когда авиаудары по противнику наносились уже сотнями бронированных машин. Авторы дают ответ на вопросы: действительно ли «черная смерть» была уникальной боевой машиной, обрушивавшей сокрушительные удары по врагу, насколько эффективными были налеты на аэродромы, танковые колонны и коммуникации и не были ли летчики, воевавшие на Ил-2, «смертниками» – аналогом японских камикадзе, приносивших себя в жертву ради победы?

«Черная смерть». Правда и мифы о боевом применении штурмовика ИЛ-2. 1941-1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вскоре после своего назначения Новиков выехал на Волховский фронт, где по заданию Ставки пытался организовать силами 23 отдельных авиаполков массированные удары по войскам группы армий «Норд». Там он убедился, что слить воедино усилия многочисленных частей, некоторые из них были объединены в уаг, просто нереально. Не хватало промежуточных командных звеньев, которые бы претворяли в жизнь общие задачи, поставленные командованием, и доводили их до конкретных полков. К тому же каждый командир тянул одеяло на себя, пытаясь свалить более сложные задания на других. Зачастую результаты ударов во много раз преувеличивались, а проверить и переработать все данные на уровне штаба ВВС фронта было технически невозможно.

В итоге Новиков приказал сформировать из восьми полков «временную авиагруппу» во главе с генерал-майором С.И. Руденко. Она предназначалась для действий на правом фланге 54-й армии. Главное «ноу-хау» заключалось в том, что объединение из истребительных, штурмовых и бомбардировочных полков под единым командованием в течение длительного времени действовало на определенном участке фронта в интересах конкретного участка фронта. По сути, это был прообраз будущих воздушных армий.

И хотя советское наступление в итоге закончилось полнейшим крахом, действия генерал-лейтенанта Новикова получили высокую оценку руководства страны. И 11 апреля 1942 г. он был назначен уже командующим ВВС Красной армии вместо генерал-полковника Жигарева.

Получив одобрение сверху, новый начальник авиации с энтузиазмом взялся за ее реформирование, суть которого заключалась в централизации управления и укрупнении воздушных соединений. В первую очередь был создан штаб ВВС во главе с 41-летним генерал-майором Сергеем Александровичем Худяковым. Настоящим детищем Новикова стал особый отдел по изучению и обобщению опыта воздушной войны, который должен был заниматься разработкой современных теорий и наставлений.

Вскоре Сталин согласился с предложенной Новиковым новой организационной структурой фронтовой авиации. В частности, ВВС фронтов было решено преобразовать в воздушные армии. Процесс пошел, и 5 мая приказом наркома обороны № 0081 на основе ВВС Западного фронта была сформирована 1-я воздушная армия. Кроме прочих частей в нее вошли две смешанные авиадивизии, каждая из которых состояла из двух штурмовых и двух истребительных полков. До конца месяца были созданы 2-я, 3-я и 4-я армии, в июне – 5-я, 6-я и 8-я армии, затем в июле – 14-я и 15-я армии, а до конца года общее число воздушных армий достигло уже семнадцати, из которых тринадцать находились в действующей армии.

Реорганизация не обошла стороной и штурмовые полки. Их штат в мае 1942 г. был увеличен до трех эскадрилий по десять Ил-2. И с учетом еще двух самолетов, числившихся при штабе, штатная численность полка отныне составляла 32 штурмовика. Одновременно начали формироваться и более крупные соединения – штурмовые авиационные дивизии (шад). Соответствующий приказ устанавливал, что каждая такая дивизия должна иметь три штурмовых полка, а также отдельную штрафную штурмовую эскадрилью.

Последний факт подтверждает то, что все позднейшие слухи и разговоры о летчиках-штрафниках, летавших на Ил-2, имели под собой вполне реальное основание. Да и остальные пилоты нередко на практике оказывались в положении штрафников. Тяжелейшие потери оказывали на них сильнейшее психологическое воздействие, особенно на тех, кто только что попал на фронт после ускоренного выпуска из училища. Поэтому приходилось принимать жесткие меры по сохранению порядка и дисциплины. Так, командующий 16-й воздушной армией генерал-майор Сергей Руденко в ходе ожесточенных боев в районе Сталинграда подписал приказ, согласно которому истребители, сопровождавшие «горбатых», одновременно должны были исполнять роль своеобразных воздушных загр ад отрядов. В случае, если пилоты штурмовиков отворачивали раньше времени с боевого курса и уклонялись от атаки назначенных целей, истребители были обязаны открывать по ним огонь и сбивать как врагов.

По немецким данным, в 1943–1944 гг. пленные летчики штурмовиков говорили, что считают себя «пушечным мясом» советской авиации. Кроме того, пленные рассказывали, что пилоты, осужденные военным трибуналом за трусость, отбывали наказание в роли задних стрелков [32] .

Однако вернемся к штурмовым авиадивизиям. В течение мая их сформировали сразу одиннадцать штук, которые получили обозначения – 204, 206, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233 и 238-я шад. В следующем месяце к ним добавились еще семь, в августе – две, в сентябре – три и в ноябре – две. В итоге к концу 1942 года в советских ВВС насчитывалось уже 25 штурмовых авиадивизий. К концу же войны их число увеличилось почти вдвое и достигло 48 единиц, при этом тринадцати из них было присвоено звание «гвардейская».

Если присмотреться, то тогда вся эта реформа была приведением организационной структуры штурмовой авиации Красной армии к немецким стандартам, подтвердившим на практике свою эффективность. И действительно, советский шап практически стал аналогом штурмовой авиагруппы и соответственно шад, насчитывавшая по штату более ста самолетов, – аналогом штурмовой эскадры люфтваффе.

Отныне приказы из штаба воздушной армии поступали сначала в штаб штурмовой дивизии. Они определяли ее боевые задачи: атака аэродромов, штурмовка наземных целей, поддержка наступающих войск и т. д. Попутно передавались конкретные данные о целях, а при необходимости их аэрофотоснимки и разведданные о противовоздушной обороне. Теперь непосредственное планирование воздушных ударов велось в штабе шад. Именно он устанавливал выделяемые для этого силы, время вылета, маршруты полета к цели, взаимодействие с истребителями прикрытия и т. п. Штабу же полка, ставшему теперь низшей инстанцией, оставалось лишь назначить конкретные экипажи, определить последовательность их взлета и захода на цель, полетный строй и обеспечить фотоконтроль результатов атаки.

Обратная связь выглядела аналогично. После выполнения задания штабы шап отчитывались в вышестоящую инстанцию о достигнутых результатах, делая это на основании сделанных аэрофотоснимков, но чаще всего только на «честных» докладах самих летчиков докладывали о понесенных потерях и особо отличившихся пилотах. Штаб шад обобщал эти сведения и транслировал далее в штаб воздушной армии. Там полученные сведения вносились в дневную сводку о действиях воздушной армии, после чего планировались удары на следующий день [33] .

В теории планирование боевых вылетов выглядело безупречным: организованный взлет, встреча с эскортом, маршрут полета, огибающий расположения сил ПВО, скрытный подход к цели и решительная атака, а затем такой же организованный отход. Однако на практике, как это нередко бывает в нашей стране, все работало не совсем так, как должно было, а частенько и совсем не так.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: