Анатолий Гладилин - Сны Шлиссельбургской крепости Повесть об Ипполите Мышкине

- Название:Сны Шлиссельбургской крепости Повесть об Ипполите Мышкине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политиздат

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Гладилин - Сны Шлиссельбургской крепости Повесть об Ипполите Мышкине краткое содержание

Книги Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского», «Дым в глаза», «Первый день Нового года», «История одной компании» и другие широко известны читателям.

В 1970 году в серии «Пламенные революционеры» вышла повесть «Евангелие от Робеспьера», рассказывающая об одном из вождей Великой Французской революции. Теперь автор обратился к истории русского революционного движения. Повесть «Сны Шлиссельбургской крепости» рассказывает о трагической судьбе народника Ипполита Мышкина, которого В. И. Ленин назвал «одним из корифеев русской революции».

Сны Шлиссельбургской крепости Повесть об Ипполите Мышкине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мышкин сел, потер ладонями виски. Алексеев с удивлением смотрел на товарища.

— Так ему и надо! — процедил сквозь зубы Мышкин. — Казнили главного палача.

Смотритель Побылевский нервно мял папиросу:

— Вы, конечно, рады? — допытывался он у Мышкина.

Мышкин не отвечал. Капитан нащупал коробок, закурил, пустил синеватую струю дыма.

Мышкин не отвечал. Капитан нащупал коробок, закурил, пустил синеватую струю дыма.

— Господа, господа, опомнитесь, — сказал Побылевский. — Подумайте, что вы натворили! Народ скорбит… Надеетесь на милосердие молодого императора? Одно я знаю — а сужу по своему личному опыту: на службе у меня менялось много начальников, и каждый следующий был еще круче. От новой метлы добра не жди.

4

Повторялось его путешествие в Сибирь. Тот же маршрут: знакомые камские берега, чугунка до Екатеринбурга, почтовые тройки до Тюмени. Правда, на этот раз Мышкин путешествовал в сплоченном сообществе кандальников, к которым по дороге подключались новые партии ссыльных и политкаторжан. После Тюмени заключенных расковали. Они шли колонной под конвоем конных жандармов. Можно было ехать на подводах, на которых везли вещи, но большинство предпочитало двигаться пешком. «Хватит, насиделись», — шутили ветераны централок, ну, а молодому пополнению, естественно, было веселее в общем строю.

Этап напоминал кочующий съезд, участники которого представляли все разновидности российских революционных кружков.

Теоретическая дискуссия уступила место простому обмену информацией о деятельности групп.

В этих сообщениях Мышкин находил много любопытного для себя. Оказывается, скромная девушка Соня Перовская, которая тоже была в числе «193-х», стала одним из руководителей Исполнительного комитета. Она же пыталась устроить побег Мышкину по дороге в новобелгородскую тюрьму, но жандармы, приняв меры предосторожности, обманули боевиков: его посадили на поезд не с «арестантской платформы», а на товарной станции.

И Андрей Желябов проходил по «большому процессу». Конечно, Мышкин должен был его видеть (наверное, видел, но не запомнил). Эти молодые люди через два года после «процесса 193-х» заставили трепетать в страхе Российскую империю!

…Попов знал всех: Перовскую, Желябова, Кибальчича, Александра Михайлова, Фигнер…

«Где сейчас Вера Фигнер?» — спрашивает Мышкин.

«Она была в Петропавловке, — отвечает Попов. — Не думаю, чтоб ее привезли сюда. Женщину в Шлиссельбург — это слишком жестоко».

«Мне рассказывали, что члены Исполнительного комитета имели одинаковые права. Но кто из них главенствовал?»

«Все были равны. Однако если б не случайный арест Александра Михайлова, то, мне кажется, „Народная воля“ существовала бы до сих пор».

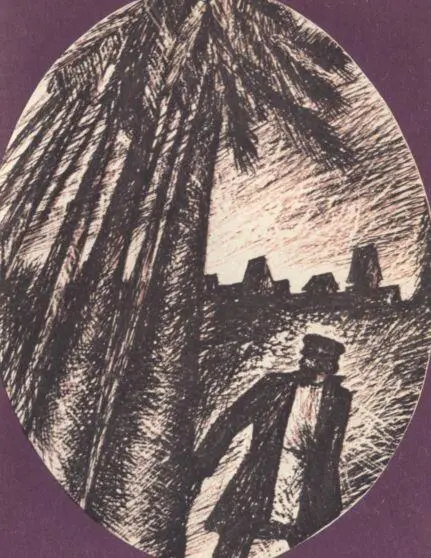

Внизу хлопает форточка. По коридору гулким эхом разносится голос смотрителя:

— Опять стучишь, пятый! Предупреждаю: еще раз услышу — упеку на десять суток в карцер.

…Если бы раньше Мышкину предложили на выбор его нынешнюю судьбу или возможность выйти вместе с Гриневицким и Рысаковым на набережную Екатерининского канала, то есть если бы было только дна пути, он, не задумываясь, выбрал бы второй: лучше умереть с бомбой в руках, чем ежедневно слушать крики этой бешеной собаки.

Кандальная команда передвигалась этапами на восток. Предстояла зимовка в хорошо охраняемом остроге, и мечты о побеге (пусть призрачные и мало реальные) теперь откладывались до весны. Остановка в Иркутске совпала еще с одним печальным обстоятельством: умирал Лев Дмоховский. И раньше приходили тяжелые вести о гибели друзей, но тут на глазах заключенных смерть душила всеобщего любимца. Слушая сухой, надрывный кашель Дмоховского, каждый думал о своей судьбе: вот так и он свалится где-нибудь на этапе. Перспектива выжить, уцелеть весьма проблематична; кто знает, что ждет впереди? Гораздо больше шансов сгореть от чахотки, простудиться напрочь в карцере или подхватить какую-нибудь смертельную заразу в тайге.

В Сибирь Льва Дмоховского сопровождала сестра. Здоровая, энергичная девушка, она весь путь от Тюмени до Иркутска прошла за телегой, на которой везли ее брата. Самоотверженно ухаживая за больным, она, сама того не ведая, помогала и остальным заключенным. И вот трагический конец: прошагать пол-Сибири, чтобы похоронить брата.

…Льва Дмоховского отпевали в тюремной часовне. Священник бормотал молитвы и махал кадилом. Полукругом возле гроба стояли товарищи, держа в руках зажженные свечи. На их лица было страшно смотреть. Даже смотритель тюрьмы выглядел несколько смущенным и часто крестился.

Смолк голос священника. Тишину разорвали горькие рыдания Дмоховской. Надзиратели застыли в дверях, не решаясь поднести крышку гроба. Смотритель задергался, озираясь по сторонам.

Дмоховская припала к мертвому телу, затихла. Тогда Мышкин сделал шаг вперед и заговорил.

Он вспоминал, каким Дмоховский был отзывчивым и добрым, он искал слова, способные смягчить горе сестры.

…При первых звуках его голоса надзиратели встрепенулись, но смотритель дал знак, чтоб Мышкина не прерывали, — очевидно, он надеялся, что надгробная речь успокоит заключенных.

— В России не счесть бедных матерей, рано потерявших своих сыновей или насильственно с ними разлученных. Безмерно их горе, но пусть они гордятся своими детьми, которые добровольно вступили на путь народных защитников! Мы пришли в революцию не за поместьями или чинами и не искали легкой жизни. В награду мы получили каторгу и тюрьмы, но мы знали, на что идем. Мы обречены, смерть косит наши ряды, но у нас не было иного выхода. Мы не могли молчать, не могли равнодушно наблюдать те безобразия, которые творятся в нашей стране. Наших отцов забивали до смерти шпицрутенами, их обменивали на борзых щенков, да и мы сами, несмотря на «дарованные вольности», имеем прав не больше, чем дворовые собаки. От крепостной эпохи осталось презрение к человеческой личности. Вся жизнь построена по принципу беспрекословного подчинения начальству. Хозяин-барин до сих пор самодурствует и в семье, и в обществе. На нас смотрят как на безгласных, покорных рабов, которые должны слепо исполнять то, что приказывают сверху, и с благоговейным патриотическим восторгом принимать крохи милости, кои соблаговолит нам кинуть «заботливый» царь. Своей загубленной жизнью, непрекращающейся борьбой, смертью, в конце концов, нам надо доказывать, что мы не скоты, не быдло, а люди, способные сами определять свою судьбу. Мы не боимся правительственного кнута и презираем либеральную подачку, тюремный пряник. Нас не купить и не сломать. Да, русская интеллигенция приносит себя в жертву, но в этом состоит наша святая обязанность перед памятью замученных отцов и несчастных матерей. Жертвы не напрасны: мы верим, что из праха борцов, забитых палачами, вырастет дерево русской свободы!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: