Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд

- Название:Пруссия без легенд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Siedler

- Год:1979

- ISBN:978-3-442-755448; WG 2940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд краткое содержание

Пруссия — это миф. Для одних ее имя означает порядок, добросовестность и либеральность; для других — это оплот милитаризма и реакции. Себастьян Хаффнер отрицает давно известные легенды, когда рассказывает историю этого государства, которое в качестве самостоятельной державы существовало лишь 170 лет. Он объясняет особенность Пруссии тем, что это было искусственное образование: оно требовало преувеличенной воли в самоутверждении, чтобы из своих отдаленных друг от друга территорий создать единое целое. Выросшая в течение столетий из весьма отличных друг от друга немецко-славянских колониальных областей без опоры на племенные или конфессиональные общие основы, без естественных границ, Пруссия могла существовать только как государство разума. Её неподкупное правление и ее религиозная терпимость сделали ее в восемнадцатом веке самым современным государством Европы. С Французской Революции начался ее кризис, с основания Германской империи в 1871 году — ее долгое умирание, а национал-социализм стал ее закатом.

Себастьян Хаффнер подходит к истории этого необычного государственного образования непредвзято, критически, но не без восхищения. Вместе с обширным иллюстративным материалом, который в течение длительных поисков в Германии, Польше и Австрии собрал Ульрих Вайланд, получилась единственная в своем роде книга по истории Пруссии.

Автор:

Себастьян Хаффнер родился в 1907 году в Берлине. Получивший докторскую степень юрист в 1938 году эмигрировал в Англию и с тех пор работал в качестве публициста. В 1954 году он вернулся в Германию. Известность ему составили такие книги, как "Уинстон Черчилль" (1967), "Соглашение с дьяволом" (1968), "Заметки о Гитлере" (1978) и "От Бисмарка до Гитлера" (1987).

Иллюстрация на обложке показывает фрагмент неоконченной картины Адольфа Менцеля "Фридрих Великий в 1757 году беседует со своими генералами перед сражением под Лейтеном (Leuthen)".

Пруссия без легенд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя сказать, что он хотел этой войны при любых обстоятельствах. "К моей цели ведут множество путей", — выразился он позже. "Я должен выбирать их по порядку, причем самый опасный в последнюю очередь". Чего он хотел — так это роспуска Германского союза, который он расценивал как обременительные оковы для прусской политики, и неограниченного господства Пруссии в северной части Германии. Он был готов передать южную Германию под соответствующее австрийское господство. Если он мог достигнуть этой цели путем мирных переговоров с Австрией, то тем и лучше.

Разумеется, даже такого мирного соглашения о разделе Германии по реке Майн нельзя было получить без давления, и в течение двух лет между Датской войной и Немецкой войной Бисмарк неустанно работал над международной изоляцией Австрии. В России, с которой Австрия и без того находилась в постоянной конкуренции на Балканах, ему с этой целью было легко вести игру. С Францией дело было сложнее, поскольку у французского императора Наполеона III были свои планы. Он надеялся из войны между Австрией и Пруссией извлечь пользу для себя и в качестве цены за роль третейского судьи получить "компенсации" на левом берегу Рейна, возможно даже отодвинуть границу до Рейна. Дать согласие на это Бисмарк не мог и не желал, если он не хотел испортить отношения со своим вторым союзником, немецким национализмом; но он был вполне готов давать императору Наполеону смутные и сковывающие того надежды. Впрочем, Наполеон ожидал, что в австрийско-прусской войне проигравшей, которую он был готов спасти за высокую цену, будет Пруссия — ввиду соотношения размеров обеих противоборствующих сторон вовсе не безрассудное ожидание. Бисмарку также было ясно то, что война с Австрией может быть легко проиграна, по бумагам она даже так и должна была быть проиграна. Австрия все еще была большей и более сильной. Это заставляло его медлить, как и его общее нерасположение к войне, которое в основном основывалось на том, что в войне политика всегда находится в опасности быть отодвинута на второй план военными соображениями. Хотя Бисмарк никогда не боялся войны как крайнего средства политики, но всегда старался по возможности её избежать. Это относится к войне 1866 года и в ещё большей степени к войне 1870 года.

В противоположность к 1870, в 1866 году у него все же были цели, которых нельзя было достигнуть без военного риска и угрозы войны, и угроза войны придала мирным предложениям, сделанным им Австрии, силу убедительности. Трижды между Пруссией и Австрией происходило нечто, что можно назвать мирными переговорами перед войной: в Шёнбрунне в 1864 году, в Гаштайне в 1865 и еще раз совсем незадолго до начала войны в 1866 году в Вене ("миссия Габленца"). Только лишь в Гаштайне был по крайней мере достигнут частичный результат — раздел Шлезвиг-Гольштейна: Шлезвиг отходил под прусское, а Гольштейн под австрийское управление. Но обеим сторонам было ясно, что это означало в лучшем случае перемирие, но не мир. Ведь в действительности события разворачивались не по поводу деления Шлезвиг-Гольштейна, а вокруг раздела Германии между Австрией и Пруссией. Австрия для этого была готова гораздо меньше, поскольку Бисмарк в своей борьбе за Германию все время сотрудничал с националистами и с демократами — соглашение, которого Австрия по всей своей природе не могла повторить. Уже в своих переговорах с Австрией Бисмарк требовал избрания немецкого парламента по равному для всех избирательному праву. Правда, парламент должен был быть с ограниченными полномочиями: важные вопросы внешней и военной политики должны были решаться на юге Австрией, а на севере Пруссией. Однако свободно избранный всегерманский парламент, которого требовал Бисмарк, даже если бы в выборах могли участвовать австрийские немцы, означал революцию, а требование соглашения с революционными силами, да к тому же еще под угрозой войны, Австрия восприняла как неприемлемое. В конце концов Австрия первая потеряла терпение и провела мобилизацию. Вопрос "кто виноват в войне" 1866 года таким образом остается открытым. Определенно известно лишь одно: в больших политических спорных вопросах, которые в конце концов привели к войне, Пруссия была нападающей стороной, а Австрия защитником существующего положения дел. В самой же войне Пруссия осталась победительницей: победительницей по причине внезапности.

"Мир рушится!", — воскликнул папский кардинал-секретарь, когда он прочел сообщение, что Пруссия 3-го июля 1866 года в величайшем сражении столетия под Кёниггрецем наголову разбила объединенные войска Австрии и Саксонии. Что имело большее значение: для императора Наполеона III под Кёниггрецем также обрушился мир. Вся его политика была построена на вероятности поражения Пруссии: тогда он спасет Пруссию от окончательного крушения и получит за это свою цену. Через победу Пруссии он, и с ним вся политическая Франция, почувствовал себя в определенной степени обманутым, и это объясняет возникновение удивительного лозунга: "Месть за Садова" ("Садова" [58] 58 Садова (Sadova), город в Чехии, в районе которого 3 июля 1866 произошло решающее сражение австро-прусской войны 1866; в немецкой и австрийской лит-ре сражение при С. наз. сражением под Кёниггрецем.

— французское обозначение для сражения под Кёниггрецем), который во французской политике после 1866 года превратился во всеобщий девиз. Французско-прусское соглашение до 1866 года — всегда бывшее соглашением с задними мыслями с обеих сторон — теперь в любом случае одним ударом было закончено. Наполеон бросился в объятия к Пруссии-победительнице.

Он публично объявил свое вооруженное мирное посредничество и отправил своих посланников в прусскую ставку. Положение победителя под Кёниггрецем неожиданно стало тем самым чрезвычайно угрожающим: если он отклонит французское посредничество, ему будет грозить непредсказуемая война на два фронта; если он его примет, это будет ему стоить территориальных уступок по Рейну — и симпатий немецких националистов. Единственным выходом был немедленный мир с Австрией.

Бисмарк выбрал этот выход, и результатом для Австрии стало заключение самого, пожалуй, великодушного мира из всех, что заключались между победителями и побежденными: никаких уступок территорий, никаких контрибуций, немедленный возврат военнопленных, немедленный уход из всех оккупированных территорий. Настоять на таком мире стоило Бисмарку немалых пререканий с его королем, которые привели его на грань самоубийства. Ему не удалось убедить короля в необходимости "столь постыдного мира". Но в конце концов он смог настоять на своем. На всем его совершенно удивительном жизненном пути этот кризис, произошедший в последние дни июля 1866 года в моравском замке Никольсбург, был одним из самых значительных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

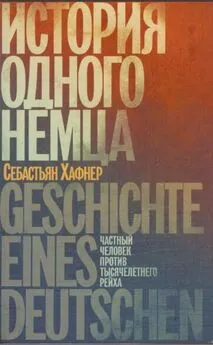

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)