Себастьян Хаффнер - От Бисмарка к Гитлеру

- Название:От Бисмарка к Гитлеру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Kindler Verlag

- Год:1987

- ISBN:978-3-426-78182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - От Бисмарка к Гитлеру краткое содержание

Вашему вниманию предлагается еще одна книга практически неизвестного в России историка и публициста — Себастьяна Хаффнера. Темой большинства его произведений была история Германии — но поскольку истории Германии и России столь тесно переплетались веками, то я надеюсь, что и эта книга о Германском Рейхе будет с интересом принята русскими читателями. Тем более, что Хаффнер не только приводит множество малоизвестных или вовсе неизвестных нам фактов, но и совершенно необычно интерпретирует их, анализирует и делает очень неожиданные выводы. Книги Хаффнера во многом противоречат сложившимся в отечественной историографии стереотипам, часто благополучно перекочевавшим еще из советских идеологических догматов. Право читателя — принять или отвергнуть взгляды Себастьяна Хаффнера на исторические события, но банальными их назвать нельзя никак.

(переводчик Кузьмин Б. Л.)

От Бисмарка к Гитлеру - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь в этой области вперед выдвинулся Гитлер. Сначала евреи были удалены только из определённых должностей и профессий. И даже здесь сначала существовали исключения для участников войны или сыновей погибших на войне. Затем запрет был расширен на другие профессии. После этого в 1935 году последовал первый большой шаг с введением Нюрнбергских законов, по которым евреи лишались политических гражданских прав, запрещались браки между евреями и неевреями, а свободные любовные связи между евреями и неевреями преследовались по закону. Это было уже весьма круто, и нельзя сказать, что было особенно популярно. Но с этим смирились. И именно пожалуй потому, что тем самым теперь в форме законов были выполнены самые радикальные требования традиционных антисемитов, и во многих местах полагали, что тем самым достигнуто завершение антисемитской политики Гитлера.

Отныне — так люди утешали себя — евреи знали своё место, у них больше не было политических прав, они не могли заниматься определёнными профессиями (или только в виде исключения), им не дозволялось вступать в брак с немцами нееврейского происхождения или соединяться с ними в любви; ну ладно, всё это заходило очень далеко, но в сравнении со всем позитивным, что принёс Гитлер — полной занятостью населения, перевооружением, триумфам настойчивости его внешней политики, пробудившемуся вновь чувству национального самосознания — в сравнении со всем этим можно было это принять.

Это принятие, которое в конце концов привело к принятию всё более ужасных вещей, является тем, что можно назвать виной немцев в отношении гитлеровского преследования евреев. При этом всё же следует признать в оправдание немцев, что после ликвидации всей демократической политической жизни у них не было больше никаких средств проявить на деле своё недовольство и политически настоять на своём.

Можно было лишь в одиночку противостоять последствиям гитлеровских законов о евреях. Вступить в брак с евреем в Германии было больше невозможно, поскольку не нашлось бы никакого бюро записи актов гражданского состояния, которое бы зарегистрировало брак. Но можно было ещё жить вместе с евреем, чем рисковали штрафом, а позже, когда наступило собственно преследование, прятать евреев или помогать им с отъездом, или быть им полезными каким-то другим, индивидуальным способом. Это тоже происходило — не в миллионах случаев, но всё же пожалуй тысячи раз. Всё же нельзя было больше, даже если и было желание, бороться против таких составных частей гитлеровского руководства государством, как его антисемитские меры, в той форме, какая обещала бы успех.

Несмотря на это, антисемитизм Гитлера оставался главным признаком при размежевании между лояльными приверженцами фюрера, к которым в тридцатые годы принадлежало большинство немецкого народа, и все ещё вовсе не незначительным меньшинством «антис», людей, которые при встрече поносили Гитлера и ещё более его партию, желали всему Третьему Рейху провалиться к дьяволу и верили, что они должны оставаться верными своим старым убеждениям, хотя они не отваживались больше выражать их открыто и естественно, не могли больше собираться на политические встречи и проводить их.

Было довольно много «антис», которые позже, после падения Гитлера, охотно причисляли себя к «внутренней эмиграции» или даже к «сопротивлению». Я полагаю, что с обоими этими словами следует быть весьма осторожным.

Сопротивление существовало только в очень ограниченных кругах и только на определенной время, и только в тех кругах, которые одновременно сотрудничали с аппаратом режима, особенно в военном аппарате. Потому что иначе, как в аппарате, невозможно было оказывать какое-либо эффективное сопротивление. Сопротивление, как его например оказывали части церкви или как его оказывали коммунисты, тем что они просто сохраняли каким-либо образом свое дело, должно было оставаться без практического результата, поскольку ни у церковников, ни у коммунистов не было в руках рычага, посредством которого они могли бы влиять на политику фюрерского государства. Такой рычаг был в руках собственно только у одной группы: у генералитета вермахта, особенно сухопутных войск. Поэтому в частности дважды был заговор офицеров: в 1938–1939 гг., в преддверии угрозы войны, и в 1943–1944 гг., перед лицом угрозы поражения. До воплощения в действия дошло лишь одно, знаменитая попытка покушения и государственного переворота графа Штауффенберга 20 июля 1944 года. Как известно, она провалилась, не в последнюю очередь потому, что она вовсе не поддерживалась всем руководством сухопутных войск, а только лишь меньшинством. Это меньшинство, из которого мести режима избегли лишь немногие, заслуживает высочайшего уважения. Но и оно не возымело действия.

С внутренней эмиграцией дело обстоит следующим образом. Внешняя эмиграция, естественно, существовала. Она впрочем не была совсем уж легкой, потому что тогда за пределами Германии всё ещё царил экономический кризис, и принять эмигрантов и предоставить им работу были готовы немногие страны. Но наверняка многими людьми задумывалась внутренняя эмиграция. Однако как ни странно она была невозможна. В качестве примера я назову здесь ставшего позже федеральным президентом Хайнриха Любке.

Любке раньше был политиком центра, который остался верен своим взглядам, но естественно не имел никакой возможности в какой-либо форме действовать в политике после 1933 года. Поэтому он вернулся к своей прежде полученной профессии строительного инженера, то есть к полностью аполитичной профессии. Это вполне можно назвать внутренней эмиграцией. Любке предпринял определенный социальный спуск со все же возвышенной позиции активного политика к совершенно анонимному существованию представителя среднего сословия, внутренне оставаясь верным своим прежним убеждениям. Но была ли это действительно эмиграция? Ведь и в качестве строительного инженера он должен был работать на интересы рейха, и к примеру во время войны он должен был работать над сооружением лагеря для насильственно перемещенных иностранных рабочих, что позже очень резко ставилось ему в укор. По моему мнению, несправедливо, поскольку нужно же было ему чем-то зарабатывать на жизнь. Во всяком случае, у Любке было больше права чувствовать себя внутренним эмигрантом, чем у многих «антис», которые осуществляли задуманные Геббельсом предприятия в кино или в прессе, на радио, в театре или даже в литературе.

Я ещё раз возвращаюсь к литературе, поскольку она меньше всего подвергалась регулированию. Большая часть выдающихся представителей немецкой литературы эмигрировала. Однако и в Третьем Рейхе для тех, кто имел определённый нюх на это, была отчётливо узнаваемая литература, написанная «антис» и стремившаяся уклониться от Третьего Рейха. Никогда прежде не было написано и напечатано так много не связанных ни с каким временем идиллий, воспоминаний о юности, описаний природы, как во время Третьего Рейха. Каждый, кто их читал, понимал: автор не хочет быть нацистом, он не желает сотрудничать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

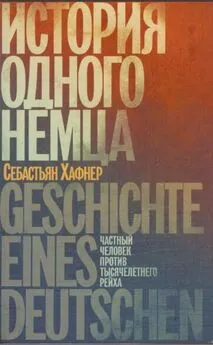

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)