Лидия Грот - Призвание варягов, или Норманны, которых не было

- Название:Призвание варягов, или Норманны, которых не было

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0415-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Грот - Призвание варягов, или Норманны, которых не было краткое содержание

Лидия Грот — кандидат исторических наук. Окончила восточный факультет ЛГУ с 1981 года работала научным сотрудником Института востоковедения АН СССР. С начала 90-х годов проживает в Швеции.

Лидия Павловна широко известна своими трудами по начальному периоду истории Руси. В ее работах есть то, чего столь часто не хватает современным историкам: прекрасный стиль, интересные мысли и остроумные выводы. Активный критик норманнской теории происхождения русской государственности. Последние ее публикации серьезно подрывают норманнистские позиции и научный авторитет многих статусных лиц в официальной среде, что приводит к ожесточенной дискуссии вокруг сделанных ею выводов и яростным, отнюдь не академическим нападкам на историка-патриота.

Призвание варягов, или Норманны, которых не было - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я не рассматриваю здесь имена Рюрика, Синеуса и Трувора, а также имена Олега, Игоря и Ольги, поскольку вопрос об этих именах требует отдельной статьи. Однако вышеприведенные примеры порукой в том, что введение этих имен в древнерусский княжеский именослов осуществлялось на основе традиций, общепринятых при интронизации правителей. Так, интересно обратить внимание на то, что имя Рюрика и Трувора пишутся одинаково как в летописях, так и в западных источниках. А имя Синеус известно только в летописях; в западных же источниках имя третьего брата, на что указывает историк Всеволод Меркулов, пишется как Сивар (Sievert, Sywardt).

О чем это говорит? О том, что имена Рюрик и Трувор явно не противоречили именословной традиции ильменских словен и других участников «призвания», а имя Сивар (так же, как в случае с Яковом-Анундом или с Богуславом-Эриком) потребовалось изменить — третий брат получил имя Синеус. Интересно было бы провести анализ этого имени исходя из восточноевропейских сакральных традиций и в ряду с такими именами, как Черноус, Белоус. Сделать это необходимо, чтобы избавить историческую науку от нелепостей вроде «синехюсов» и примеров лингвистической умозрительности, с помощью которой Синеус без труда превращается в Signjótr (Куник, а в наше время — Мельникова, Пчелов и др.).

Как было показано выше, лингвистические «доказательства» в данном случае недействительны. То же касается и имени Трувора, силою лингвистического препарирования превращаемого в þórvar[ð]r, что по имеющимся толкованиям означает «страж Тора» (Мельникова, Пчелов).

Однако никакой «страж Тора» не смог бы утвердиться на престоле правителя в союзе ильменских словен, кривичей, чуди и др. — его ожидала бы та же самая судьба, что и конунга Якова у свеев, которые заявили ему, что в личной жизни он может называть себя как ему вздумается, а в роли правителя должен носить имя, соответствующее традиционному именослову. Так что имя Трувора никакого отношения к Тору не имеет и несет в себе какую-то иную именословную традицию.

Часть 3

О викингах, с рогами и без рогов

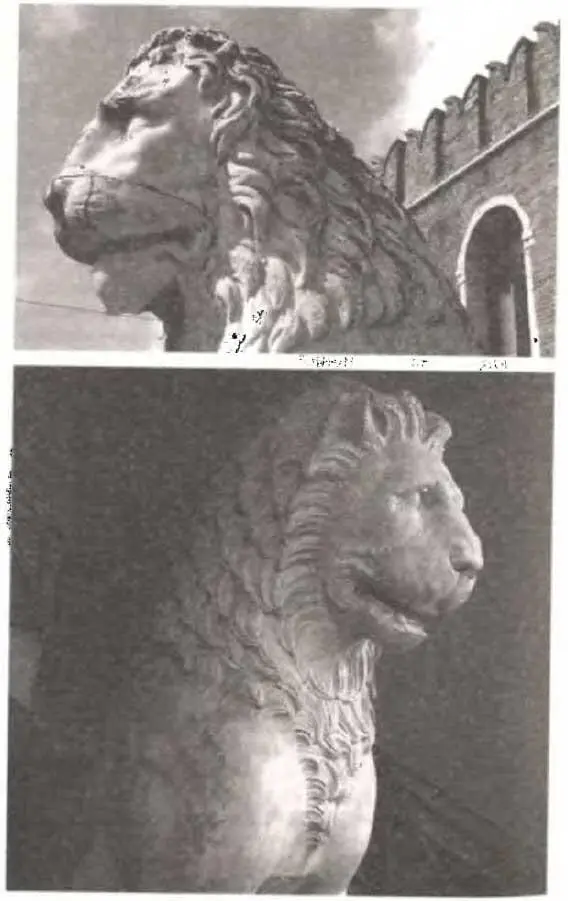

Приключения льва из Пирея,

или Фантазия на камне

Факт довольно позднего образования (не ранее XI–XII вв.) прибрежной полосы Руден — Рослаген как физикогеографического объекта делает бессмысленными лингвистические усилия норманнистов использовать эти топонимы для производства некоего «походного названия» выходцев из этой местности, которое уже якобы в IX в. могло превратиться в имя Руси. Однако представляется интересным подвергнуть рассмотрению тот «филологический» метод, которым норманнисты пользуются в обоснование своей концепции происхождения имени Руси. Вот один из примеров.

Он касается толкования рунических надписей, обнаруженных на мраморной скульптуре льва, установленного когда-то в порту Пирей в Афинах. В 1687 году венецианцы одержали победу над турками, под властью которых в то время находилась Греция, и скульптура льва среди других военных трофеев перекочевала в Венецию. В конце XVIII века шведский дипломат Окерблад обнаружил на скульптуре рунические надписи, правда, не очень четкие и поврежденные. В 1890 г. была заказана гипсовая копия льва, которая была доставлена в Стокгольм и до сих пор находится в Историческом музее столицы Швеции.

В 1913 году эти надписи были исследованы шведским филологом Эриком Брате. По его мнению, надпись содержала в том числе и следующее: «…Эскиль [а также др. и То] рлев — жители Рудрсланда, дали их выбить. NN. сын NN. их выбил (…De Äskil [т. fl. Och То] rlev läto hugga väl, som i Rodrsland bodde. NN. son till NN. högg dessa runor)».

Но в 70—80-е годы, когда в шведской историографии возобладали тенденции к демифологизации своей истории, другой крупный знаток рунного наследия, профессор упсальского университета Свен Б. Ф. Янссон, раскритиковал как толкование Брате, так и все толкования его предшественников, признав их фантазиями.

Статья Янссона «Руны Пирейского льва» очень интересна, поэтому считаю нужным привести здесь несколько фрагментов из нее: «В Венеции, перед входом в Арсенал заняли свои места четыре мраморных льва. Самый роскошный из них — лев из Пирея. Его поместили слева от великолепного входа. Он сидит там, как почтенный заслуженный страж, если, разумеется, можно представить себе сидящего стража. По другую сторону от входа возлежит другой лев, большой, настороженный. Ничего удивительного в том, что эти мраморные львы произвели сильное впечатление на Гете, который после поездки в Венецию в 1790 г. прославил их в своей „Venezianische Epigramme“.»

…Гете написал свою эпиграмму, однако не поведал о том, что на сидящем и самом большом льве имелись руны. Никто другой также не заметил их. Откроют рунные надписи только лет через десять после того, как Гете побывал у Арсенала. Но прежде чем обратиться собственно к вопросу о том, как были обнаружены руны, хочу сказать несколько слов о том, как этот нынче столь прославленный лев из Пирея оказался на почетном месте перед венецианским Арсеналом.

Пирейский лев несет свой почетный караул как победный трофей. Вместе с двумя другими мраморными львами он был перевезен сюда в качестве военного трофея в 1688 г. после того, как Венецианская республика одержала победу над турками, во власти которых в течение длительного периода находилась Греция. Главнокомандующим венецианским флотом был знаменитый генерал Франческо Моросини, а главнокомандующим венецианской армией был не менее знаменитый Отто Вильгельм Кенигсмарк. Этот шведский фельдмаршал прибыл в Венецию весной 1686 г. и принял командование над войсками. В сентябре 1687 г. Кенигсмарк занял Афины, и на следующий год Пирейский лев вместе с другими мраморными львами был морем переправлен в Венецию…

Полагаю, стоит сообщить несколько интересных фактов относительно нашего роскошного мраморного льва, касающихся того времени, когда он еще находился в Афинах, т. е. до увоза его венецианцами в качестве военного трофея (выделено мной. — Л.Г.).

Изображение Пирейского льва присутствует на карте афинского порта от 1665 г. Карта была сделана по приказу французского правительства, которое в военных целях занималось обследованием средиземноморских портов, находившихся в руках турок. На карте порта… можно видеть этого льва, сидящего у портовой пристани…

Другой источник, причем источник литературного характера, рассказывает нам следующее. Фельдмаршал Кенигсмарк, как я говорил выше, был командующим венецианской армией. Его супруга, на наше счастье, могу я добавить, сопровождала его в походе против турок. У графини Кенигсмарк была компаньонка, образованная, всячески одаренная и, главное, очень общительная особа по имени Анна Океръельм, и собственно в ней и заключается все счастье, поскольку она вела в поездке дневник, а кроме того она писала письма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: