Лидия Грот - Призвание варягов, или Норманны, которых не было

- Название:Призвание варягов, или Норманны, которых не было

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0415-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Грот - Призвание варягов, или Норманны, которых не было краткое содержание

Лидия Грот — кандидат исторических наук. Окончила восточный факультет ЛГУ с 1981 года работала научным сотрудником Института востоковедения АН СССР. С начала 90-х годов проживает в Швеции.

Лидия Павловна широко известна своими трудами по начальному периоду истории Руси. В ее работах есть то, чего столь часто не хватает современным историкам: прекрасный стиль, интересные мысли и остроумные выводы. Активный критик норманнской теории происхождения русской государственности. Последние ее публикации серьезно подрывают норманнистские позиции и научный авторитет многих статусных лиц в официальной среде, что приводит к ожесточенной дискуссии вокруг сделанных ею выводов и яростным, отнюдь не академическим нападкам на историка-патриота.

Призвание варягов, или Норманны, которых не было - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

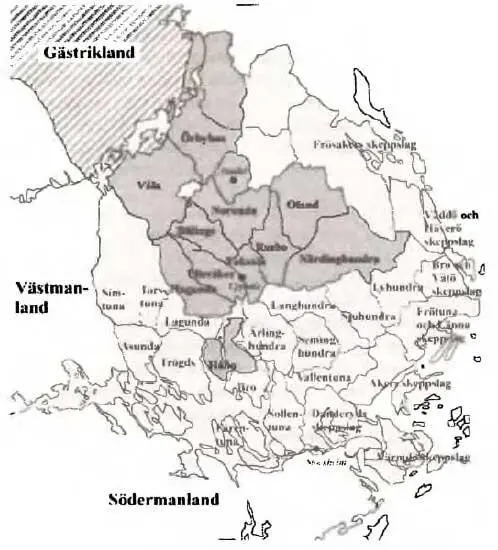

Мысль Дальбека хорошо подкрепляется интереснейшими исследованиями Амбросиани о типах поселений, как важных данных по викингской истории Средней Швеции. На основе археологического материала Амбросиани пришел к выводу, что на социально-политическое развитие этой области очень большое влияние оказал такой геофизический феномен, как поднятие дна Балтийского моря в течение всего послеледникового периода, ведущее к постоянному приросту береговой полосы Упланд.Возможность заселять новые участки побережья вызывала появление новых крестьянских дворов за счет отселения части семей на новые участки. Этот процесс распределялся на протяжении многих столетий. Амбросиани подсчитал количество захоронений и сравнил эти данные со средними данными смертности для раннесредневековых обществ.

На основе полученных результатов он заключил, что основным типом поселения в викингский период в Упланд были одиночные обособленные дворы, а не деревни. Только после викингского периода, т. е. самое раннее в конце XI в., стала появляться более плотная застройка и поселения типа малых деревень. До тех пор пока подъем грунта при упландском побережье давал новые участки земли, могло идти образование новых дворов, не требующее дробления старых дворов. Когда процесс образования новых земель замедлился, старые подворья стали разделяться на части и постепенно превращаться в деревни [240] Ambrosiani В. Fornlärrmingar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Uppsala, 1964. S. 209–210, 214,223,229–231.

.

Амбросиани также показал, что большее количество крупных дворов и так называемых королевских усадеб (husbyar) хуторского типа, принадлежавших королю для содержания или размещения его самого и королевской свиты, было сосредоточено именно в областях, образованных за счет подъема грунта в более ранний период. Вместе с тем он отметил, что короли с большей легкостью могли заявлять свои права на эти участки общинной собственности и присваивать себе часть участков, подаренных природой [241] Там же. S. 215–218, 231.

.

Выводы Амбросиани о типах поселений подкрепили исследования другого шведского археолога У. Спорронга. Он, изучая историю развития поселений в Швеции, также пришел к выводу о том, что почти весь викингский период, а именно до начала XI в., основным типом застройки в области Мэларен были точечные крестьянские дворы, и только с начала XI в. начинают появляться коллективные поселения типа деревень.

Направление развития организационных тенденций в упорядочивании застройки поселений, распределении пахотных земель шло из внутриконтинентальных территорий к побережью. Центрами данных процессов в восточной Швеции были Эстергетланд и Нэрке, а в Упланд таким центром развития была земля Фьэдрундаланд. В других частях Упланд, таких как Аттундаланд, организационные тенденции проявляются только ближе к концу викингского периода, а прибрежная полоса Роден начала вовлекаться в этот процесс еще позднее, не ранее конца XI в., поскольку, как подчеркивает Спорронг, Роден был почти незаселен в викингский период, население этой области стало прибывать только в последующие периоды [242] Sporrong U. Kolonisation, bebyggelseutvekling och administration. Studier i agrar kulturlandskapsutveckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel från Upland och Närke. Lund, 1971. S. 100, 102,104, 195–196.

.

Итак, прибрежная полоса Роден/Рослаген слишком молода в геофизическом плане, что не оставляет никаких надежд отыскать хоть какую-то связь с именем Руси. Продолжающаяся псевдолингвистическая суета вокруг поисков неких праформ из якобы древнешведского на основе roþs является пережитком «гиперборейского» фантома, рожденного воображением шведского литератора и сановника Ю. Буре, в традициях западноевропейских исторических утопий готицизма и рудбекианизма.

Объединение земель свеев и гетов («севера» и «юга» нынешней Швеции) и создание единой политии под властью Упсальской династии свеев заняло несколько столетий в шведской истории. Утверждать, что те же «викинги» за несколько десятилетий объединили Новгород и Киев, — это полнейший абсурд, который разлагает российскую историю уже около 300 лет.

Пока же современные шведские школьники с удовольствием разглядывают экспозицию в музее и уже точно знают, когда «из моря» появился Рослаген. И филологический метод тут ничего не может изменить — так говорит геофизика. Мы же знаем о том, что Древняя Русь возникла раньше.

Куда и откуда шли торговые пути средневековья

При обсуждении вопросов о роли скандинавов в создании Древнерусского государства им обычно приписывают создание грандиозных торговых путей в Восточной Европе, по которым будто бы шла их экспансия.

Но прежде чем приступить к разговору на эту тему, необходимо договориться о терминах. В работах по раннесредневековой истории Руси, как в научных, так и в популярных, довольно бездумно используются такие термины как шведы, датчане, норвежцы. По этому поводу могут выразить недоумение: «А почему нельзя? Ведь понятно, что имеются в виду предки этих народов!» Поэтому начать, наверное, следует со «шведов», «датчан» и «норвежцев», которых не было в раннем Средневековье.

При анализе исторического источника должны использоваться адекватные термины, иначе можно на пустом месте создать путаницу. Этнонимы с течением времени переходили с одного народа на другой, поэтому каждый источник должен рассматриваться исходя как из контекста источника, так и из контекста времени.

Приведу небольшой пример о том, как «путешествовало» во времени имя данов. Имя даны прослеживается по всей Европе, начиная с Восточной Европы, где оно связано с гидронимикой (входит как основа в названия крупнейших рек — Дон, Днепр, Днестр, Дунай), и до Британских островов, до р. Дон в южном Йоркшире. В ведийские времена Дану/Дана — прародительница демонов-данавов. Но демонизация представителей более древних культовых традиций — феномен в истории религии известный, т. е. за именем демонических данавов могут скрываться древнейшие носители имени данов в Восточной Европе. Теоним Дану дожил до формирования кельтской общности, вместе с ее представителями дошел до Британских островов и породил там множество «детей»-этносов. Дон/Дану считается божественной прародительницей валлийцев или уэлсцев, а также — ирландцев, которые в мифах назывались народом богини Дану или данами. Позднее наименование вновь создающихся общностей пошло по другим линиям, как я уже писала: у каждого народа два «родителя».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: