Александр Широкорад - Взлет и падение Османской империи

- Название:Взлет и падение Османской империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5687-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Взлет и падение Османской империи краткое содержание

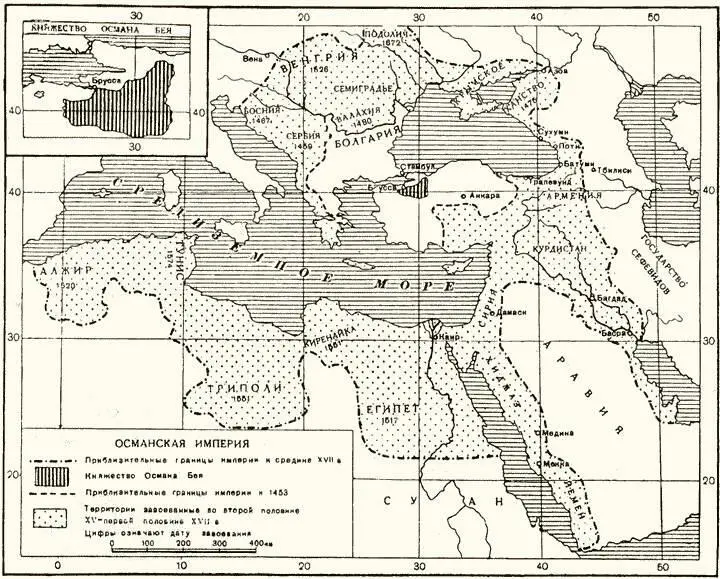

Как возникла Османская империя? Как при жизни одного поколения небольшое азиатское государство стало самой сильной империей Европы и Азии? Можно ли объяснить это лишь агрессивностью и жестокостью турецких войск или «пассионарностью» турок, о которой нам талдычат весьма далекие от военной истории ученые? А может, это была естественная реакция исламского мира на 400-летнюю агрессию католической Европы на Средиземном море и Ближнем Востоке? Причем эта реакция усугубилась первой в истории человечества полномасштабной социальной революцией и идеями равенства всех подданных империи, провозглашенными турецкими султанами.

Об этом и многом другом читатель узнает в очередной книге историка Александра Широкорада.

Взлет и падение Османской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

24 мая хан подошел к Москве. В предместьях города завязался бой, и татары сумели поджечь окраины Москвы. Был сильный ветер и жара, и за три часа пожар истребил громаду сухих деревянных строений. Уцелел только Кремль. По сведениям иностранцев, в огне погибло до 800 тысяч человек. Данные эти, видимо, преувеличены, но не следует забывать, что в Москву, спасаясь от татар, сбежало много народу из окрестностей.

В заключение рассказа о турецких завоеваниях в Причерноморье стоит сказать несколько слов о ситуации на Кавказе.

В XV—XVI веках грузинские княжества были предметом спора между Оттоманской империей и Персией. В 1555 г. Персия и Турция заключили между собой договор, по условиям которого Грузия оказалась разделенной на две части: турецкую (Лихтимерети и западная часть Месхети) и персидскую (Картли, Кахетия и восточная часть Месхети). А по турецко-персидскому договору 1590 года вся Грузия перешла под власть Турции. Однако в 1612 г. турки и персы приняли «мирные условия», по которым в Грузии восстанавливались прежние турецко-персидские границы.

Только перечень войн турок с персами в Закавказье в XV— XVIII веках занял бы целую страницу.

Описывая этот период, и русские, и грузинские историки до 1991 г. обычно перечисляли немалые невзгоды, которые выпали на долю грузинского народа — нашествия персов, турок, лезгин, кызылбашей; грузин убивали, угоняли в рабство и обкладывали данью. И в этом они совершенно правы. Однако значительная часть грузин-феодалов жила не так-то уж и плохо.

Так, в Персидской империи картвельские княжества и по сути, и по форме не были колониями, а являлись частью персидского государства — его провинциями, такими же как коренные ираноязычные регионы Хорасан, Балх или Фарс. Ими правили по тем же законам, что и в основной Персии, а назначаемые шахом чиновники практически всегда были картвельского происхождения — омусульманенные грузинские князья и дворяне. Считалось, что князья находятся у шаха на службе, они получали жалованье, им дарились дорогие подарки и имения как в Персии, так и в Грузии.

Следует заметить, что большая часть населения бывшей Грузинской СССР [14] Назовем этот регион так, дабы избежать длинного перечисления местностей.

в XVI—XVII веках приняла ислам. Но были и двоеверцы, то есть выдавали себя за христиан или мусульман в зависимости от складывающейся конъюнктуры.

Об отношении шахов к Грузии можно судить по тому, что по их приказам и на их средства в Картли и Кахетии содержалось войско, которое обязано было охранять границы Грузии от набегов горских племен, если войска не хватало, шах присылал помощь.

Налоги, собираемые с грузинских княжеств, были такими же, а иногда и меньшими по сравнению с налогами на других территориях как Персидского, так и Турецкого государств. Так, уже упомянутый Эвлия Челеби пишет, что Имеретинское царство, одно из турецких вилаетов, «до сегодняшнего времени» свободно от хараджа и урфа (так называемых обычных налогов), «только ежегодно они посылают в Стамбул [в качестве подарков] невольников, соколов [разных видов], ястребов, мулов, а также грузинских женщин редкой красоты». Имеются неоднократные примеры снижения налогов и в персидской части грузинских княжеств.

Подведем некоторые итоги. Попытка османов распространить свое влияние на Среднюю и Нижнюю Волгу провалилась. Тем не менее в XVI—XVII веках безопасность Оттоманской империи с севера была гарантирована. В Крыму и причерноморских степях кочевали татарские орды, подвластные османам. Поначалу в Константинополе не задумывались, кого они выбрали себе в союзники. Замечу, в этом не разобрались ни советские, ни нынешние демократические историки. Первые из-за приверженности к историческому материализму, вторые — из толерантности.

Марксисты считали, что в Средние века существовало два класса — феодалы и крепостные крестьяне. Причем первые жили за счет непосильного труда вторых. Но Маркс утверждал это, имея в виду феодальные отношения в Западной Европе, а вот Ленин и К°, не мудрствуя лукаво, перенесли это положение на народы всего мира. Когда говорят «феодализм», «капитализм», «социализм» и т.п., автоматически подразумевается, что основной способ производства — феодальный, капиталистический или, соответственно, социалистический. В Крымском же ханстве феодальный способ производства имел место, но он не приносил и половины валового дохода ханства. Основным же способом производства был грабеж соседей. Такой способ производства не описан Марксом по той простой причине, что подобных государств в Западной Европе в XIII—XIX веках вообще не было.

Крымские татары совершали набеги на соседей практически ежегодно. Они никогда не осаждали крепостей и вообще не стремились к генеральным сражениям с основными силами противника.

Их стратегическая и она же тактическая цель войны — награбить и благополучно увести награбленное. Регулярных войск крымские ханы практически не имели. Войско в поход собиралось из добровольцев. Как писал историк Д.И. Яворницкий: «Недостатков в таких охотниках между татарами никогда не было, что зависело главным образом от трех причин: бедности татар, отвращения их к тяжелому физическому труду и фанатической ненависти к христианам, на которых они смотрели, как на собак, достойных всяческого презрения и беспощадного истребления» {17} 17 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Киев: Наукова думка, 1990. Т. I.C. 322.

.

Историк Скальковский подсчитал, что общее число татар в XVIII веке в Крыму и ногайских степях составляло 560 тысяч человек обоего пола или 280 тысяч человек мужского пола. Историк Всеволод Коховский полагал, что крымский хан для больших походов в христианские земли поднимал почти треть всего мужского населения своей страны.

А в середине XVI века Девлет Гирей вел с собой на Русь и по 120 тысяч человек. Таким образом, в разбоях участвовали не крымские феодалы, как утверждали советские историки, а собственно все без исключения мужское население Крыма. Это, кстати, подтверждают запорожские и донские казаки, нападавшие на Крым во время походов хана на Россию. В Крыму они видели очень мало мужчин, кроме, разумеется, десятков тысяч рабов, угнанных из России, Украины, Польши и других стран.

Между прочим, Маркс и Энгельс не стеснялись называть крымских татар разбойниками. Но вот наши отечественные марксисты так и не решились выговорить это слово ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве.

В результате набегов крымцев от Днестра до Волги, то есть около 1400 км, образовалась огромная буферная зона — Дикое поле. На севере в XVI веке оно простиралось до Киева и Тулы. Там, в огромных лесных массивах, плавнях Дона и Днепра укрывалось немногочисленное мирное население. Никакой власти, естественно, не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)