Александр Широкорад - Англия. Ни войны, ни мира

- Название:Англия. Ни войны, ни мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2995-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Англия. Ни войны, ни мира краткое содержание

Россия и Англия настолько географически далеки, что первые пятнадцать веков новой эры практически ничего не знали друг о друге. Казалось бы, две великие державы могли состоять если не в дружественных, то в нейтральных отношениях. Англия ни разу не вела полномасштабной войны против России сама, но тайная война между двумя великими державами не прекращалась никогда. Почему Лондон всегда был так недружественен в отношении к России — царской, советской и демократической? Об этом и многом другом рассказано в новой книге историка А.Б. Широкорада.

Англия. Ни войны, ни мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому-то Карл и не пошел на Москву, а повернул на Украину, где надеялся найти большие запасы продовольствия и союзные войска гетмана Мазепы.

Высадка союзников в Крыму вовсе не была неожиданностью для русского командования. Еще 5 марта 1854 г. военный министр писал командующему русским флотом в Крыму князю А.С. Меншикову: «По полученным здесь сведениям подтверждается, что соединенный англо-французский флот намеревается сделать высадку на Крымских берегах, чтобы атаковать Севастополь с сухопутной стороны... Государь император поручил мне сообщить о сем вашей светлости с нарочным фельдъегерем и покорнейше просить вас принять все зависящие от вас меры, дабы быть готовым встретить и отразить угрожающие Крыму и в особенности Севастополю неприятельские покушения».

Неужели за 6 месяцев светлейший князь не мог подготовиться к защите Крыма? Неужели русские генералы и адмиралы не понимали, где могли высадиться союзники? Может, князь Меншиков думал, что они полезут по горным дорогам и тропинкам в Балаклаве, Алупке, Ялте или Судаке? Было только два удобных места высадки столь крупного десанта — район Евпатории и район Феодосии. Но Феодосия слишком удалена от Севастополя. Поэтому был лишь один десантоопасный район, и именно там нужно было строить укрепления и там попытаться задержать врага. Ну а если бы союзники прорвали оборону наших войск? Вопрос первый — куда бы они пошли? К Северной стороне Севастополя, чтобы взять город с ходу? Это надо быть сумасшедшим. Северная сторона еще до войны была относительно хорошо укреплена, взять ее с ходу было нереально.

Нужна длительная осада, а как прикажете в этом случае снабжать огромную армию? Из Евпатории? Так она слишком далека от Севастополя, а главное, там нет защищенной от бурь стоянки кораблей, тем более для огромного флота. У союзников был единственный путь — пройти вдоль побережья к Инкерману, а затем расположиться южнее Севастополя, получив таким образом вполне приемлемые места базирования для флота — Балаклаву и Камышовую бухту.

И тут-то у Меншикова оказалось меньше ума, чем у неграмотных татарских беев во времена крымского похода 1736 г. фельдмаршала Миниха [23] Подробнее об этом рассказано в моей книге «Тысячелетняя битва за Царырад».

. Почему тогда русская армия без сражений была вынуждена покинуть Крым с большими потерями? Правильно! Потому что татары оставляли русским выжженную землю. Неужто Меншиков за 6 месяцев не мог подготовить к взрыву мосты и крупные каменные здания? Все жители в районе Балаклавы подлежали выселению, домашний скот следовало забить и бросить в водоемы. Особых сложностей это не представляло, так как южный берег Крыма был очень мало заселен. К примеру, в Ялте насчитывалось всего 86 душ обоего пола! На «выжженной земле» союзников неминуемо ждала бы судьба наполеоновской армии в 1812 г.

Но, увы, светлейший князь Меншиков был слишком галантным кавалером. Он дал возможность союзникам захватить в Евпатории 12 тысяч кубометров зерна, которые еще до войны были собраны для вывоза за рубеж. Этого зерна хватило союзникам на 4 месяца.

В XIX веке не существовало специальных десантных судов, и союзники высадили сравнительно большую армию, но практически без обоза. То есть они могли провести успешное сражение у места высадки, что, кстати, и сделали 8 сентября 1854 г. на реке Альме, но наступать они не могли, не имея достаточного количества лошадей и телег.

Возможно, часть читателей испытывает некоторые сомнения — почему, мол, все наши мудрые историки не заметили то, что заметил Широкорад? Так это наши мэтры не заметили того, чего не пожелали заметить. А вот «за бугром» всё это давным-давно знали. Вот, к примеру, известный британский историк Кристофер Хибберт так описывает высадку союзников в Евпатории: «Перед рассветом дождь кончился, и снова показалось солнце. Вся пехота и часть артиллерии уже находились на берегу, но на кораблях оставалась кавалерия. Оказалось, что труднее переправить на берег одну лошадь, чем сотню пехотинцев. Большинство офицеров с трудом сдерживали эмоции, глядя на то, как испуганных стреноженных животных укладывают в шлюпки, где они дрожат и фыркают от ужаса. Иногда шлюпка переворачивалась, и лошадь оказывалась в море, тщетно пытаясь вытягивать голову, чтобы не наглотаться соленой воды. Наконец, было решено приостановить выгрузку до тех пор, пока море не успокоится.

Тем не менее к концу следующего дня и лошадей, и остальное армейское имущество выгрузили на берег. Теперь главной проблемой стало перевезти горы продовольствия, боеприпасов и других грузов, беспорядочно сваленных грудами по всему побережью...

Генерал Эйри... понимал, что основной заботой тыловых служб станет нехватка транспорта, поэтому попытался собрать как можно больше повозок и тягловых животных прежде, чем армия двинется в сторону Севастополя» {78} 78 Хибберт К. Крымская кампания 1854— 1855 гг. Трагедия лорда Раглана. С. 54-55.

.

Не лишен интереса и состав артиллерии союзников к концу обороны Севастополя. К началу августа в осадной артиллерии союзников имелось около 700 орудий, из них 205 тяжелых мортир. А у русских в составе артиллерии обороны сухопутного фронта Южной стороны насчитывалось 1259 орудий, из которых было лишь 69 мортир. Именно навесной огонь мортир разрушил укрепления Севастополя и нанес большие потери русским в личном составе.

Позже тяжелые мортиры решат судьбу Порт-Артура. В 1915 г. германские мортиры заставят быстро капитулировать западные русские крепости. Но отечественные генералы с тупым упорством будут игнорировать мортиры, и в результате зимой 1939/1940 г. бороться с фортами линии Маннергейма будет нечем, и их попросту завалят трупами.

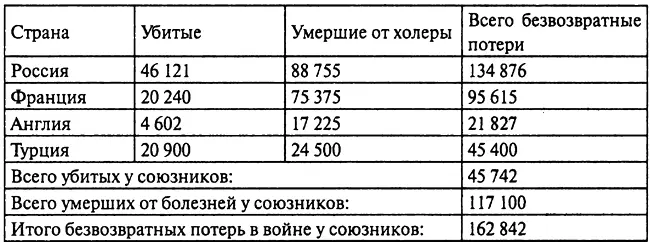

Небезынтересны и людские потери сторон в Крыму в 1854— 1855 гг.:

{79} 79 Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 100 лет в именах, датах, фактах. Кн. I. С. 720.

Здесь, как видим, нет потерь сардинского воинства. До конца войны сардинцы потеряли в бою убитыми и умершими от ран аж 28 человек. Зато свыше двух тысяч сардинцев умерли в Крыму от холеры, дизентерии и других заболеваний.

Глава 11

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ БРИТАНСКОГО ФЛОТА

27 октября (8 ноября) 1853 г. англо-французский флот вошел в Черное море. Как уже говорилось, Николай I и командование русской армии ничего не сделали для создания противодесантной обороны в районе Севастополя и Евпатории. И вот началась оборона Севастополя. А рядом, на берегах Азовского моря, расположены десятки русских городов. Их склады (магазины) буквально ломились от экспортных товаров, которые русские и иностранные купцы не успели вывезти в связи с закрытием Проливов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: