Константин Соловьев - «Я сказал: вы — боги…»

- Название:«Я сказал: вы — боги…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издать книгу

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8852-869

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Соловьев - «Я сказал: вы — боги…» краткое содержание

В 1874 году, в разгар «хождения в народ», предпринятого членами революционных народнических организаций, один из ветеранов демократического движения, Александр Капитонович Маликов, выдвинул теорию о «богочеловечестве» — возможности путем нравственного самоусовершенствования прийти к общему прогрессу человечества и тем самым избежать насилия над людьми, как со стороны власти, так и со стороны революционеров.

В проповеди Маликова соединились идеи христианства (которое он считал умирающим), так и различных направлений социального модернизма того времени, прежде всего социализма и анархизма. Теория А.К. Маликова, во многом предвосхитила идеи, высказанные чуть позже Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. В число сторонников новой теории вошли члены демократических и революционных организаций начала 1870-х годов, в том числе один из основателей и руководителей «кружка чайковцев» — Николай Васильевич Чайковский. Не найдя поддержки у большинства бывших единомышленников, сторонники идей «богочеловечества» отправились в США, где организовали коммуну «богочеловеков» и попытались воплотить свои идеи в жизнь.

В монографии показана история формирования движения «богочеловечества», представлены документы, отражающие их теоретические поиски. Одна из глав посвящена жизни «богочеловеков» в канзасской коммуне и причинам неудачи их эксперимента в выработке нового сознания, основанного на принципах любви, братства и справедливости. История богочеловеков продолжена рассказом о распаде коммуны, а также возвращения А.К. Маликова части его сторонников в Россию и история их знакомства с Л.Н. Толстым. Завершающий фрагмент книги — о судьбе одного из самых авторитетных лидеров демократического движения России конца XIX — начала XX веков Н.В.Чайковском, нашедшим в себе силы после крушения идей «богочеловечества» вернуться к общественной деятельности.

«Я сказал: вы — боги…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы далеки от утверждения, что народничество и «богочеловечество» тождественны в своих основополагающих принципах. Различия были и различия серьезные. Но нельзя игнорировать и того глубокого единства, что лежит в основе обеих теорий. Это единство позволяет, на наш взгляд, определить «богочеловечество» (в его теоретической части), как попытку сформировать новое сознание на основе демократического идеала, но вне общего русла развития народнических идей. Цель «новой религии» — перестроить человеческое общество на принципах равенства и справедливости, избежав в ходе этой перестройки насилия над человеческой личностью как средства негодного, бесполезного и ведущего в тупик. Большинство теоретических построений Маликова основывались на тех идеях, которые в разное время были высказаны идеологами народнического движения. Его главная задача понималась так: перегруппировать различные элементы демократической доктрины таким образом, чтоб увязать их с главной идеей — отрицанием насилия.

Глава 4

«Богочеловечество» и народничество

Для того чтобы лучше понять взаимоотношения «новой религии» и тех кругов, из которых вышли ее адепты, следует, видимо, присмотреться к фигуре самого автора «богочеловечества». Отбыв ссылку, А.К. Маликов поселился в Орле в начале 1870-х гг. Там он стал «агентом» кружка «чайковцев», того самого, что «возглавил борьбу революционной молодежи Петербурга против нечаевщины» [76,11]. С действиями по принципу «цель оправдывает средства» (что было сутью «нечаевщины») Маликов имел возможность познакомиться во время тесного общения с членами кружка H.A. Ишутина (тогда то он и был привлечен к следствию по делу Д.В. Каракозова и сослан в Орел). Стремление ишутинцев к активным насильственным действиям и то какую страшную и в то же время нелепую форму приобрела эта нарождающаяся тяга к террористической борьбе, могло послужить одним из подсознательных мотивов к тому духовному перевороту, который случился с Маликовым в Орле. И «чайковцы», видимо, привлекли его не столько перспективами дальнейшей революционной деятельности, сколько неприятием нечаевщины и той «особой нравственной атмосферой», о которой мемуаристами написано немало взволнованных строк. Приведем здесь лишь два. Первое принадлежит участнице кружка «чайковцев» А.И. Корниловой:

«Программа Нечаева, иезуитская система его организации, слепое подчинение членов кружка какому-то неведомому центру (…) — все это нам, как «критически мыслящим личностям», отрицающим всякие авторитеты, было крайне антипатично. Отрицательное отношение к «нечаевщине» вызывало стремление создать организацию на противоположных началах, основанном на близком знакомстве, симпатии, полном доверии и равенстве всех членов, а, прежде всего — на высоком уровне нравственного развития» [39,77].

Второе свидетельство — О.В. Аптекмана написавшего, как-то, что один из основателей кружка «чайковцев» М.А. Натансон, уже много лет спустя описываемых событий «горячо доказывал, что пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй» [4,131]. Сознательный выбор «чайковцев» в пользу тех средств оппозиционной деятельности, которые могут быть оправданы с точки зрения морали, импонировал Маликову, а их деятельность по распространению научной и пропагандистской литературы («книжное дело») помогла ему в подготовке основ собственной теории. Список книг, конфискованных у Маликова, по многим позициям совпадает с тем, что приведен в «Очерке истории кружка чайковцев», в качестве книг распространяемых этим кружком (это «История Французской революции» Луи Блана, «История великой революции» Минье, «Пролетариат во Франции» А.К. Шеллера (Михайлова), «Прудон и Луи Блан» Н. Жуковского, а также близкие по тематике книги Гизо, Жофруа, Ламартина). Жизнь в Орле дала Маликову целых две возможности лучше многих других познакомиться со всеми оттенками революционных воззрений и взглядов, существовавших в молодежной среде того времени. Возможность первая. В Орле он познакомился и близко сошелся с тем человеком, которого можно без преувеличения назвать провозвестником самых кровавых действий революционеров — П.Г. Зайчневским. За десять лет до этого знакомства, в 1862 г., прокламация Зайчневского «Молодая Россия» наделала много шума в самых разнообразных круга российского общества. Говорилось в ней, в частности, следующее:

«…революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы (…) мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 г., но и великих террористов 92 г., мы не испугаемся, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем в 90-х гг. (…) кто будет не с нами, то будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами» [30, 101–109].

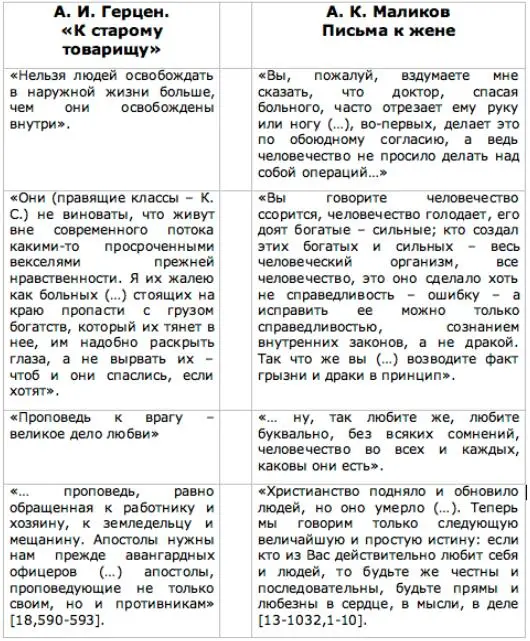

Избыточную «кровожадность» этих строк можно списать за счет юношеского радикализм. Однако и через десять лет, в то время, когда Маликов и Зайчневский тесно общались друг с другом в Орле, автор «Молодой России» отнюдь не отказался от своих «террористических» убеждений. Маликов получил в собеседники, может быть самого «крайнего» и самого «красного» из тех деятелей освободительного движения 1860-х — 1870-х гг., кто в это время был в России и на свободе. О тесном общении Маликова и Зайчневского мы узнаем из показаний последнего в полиции. А косвенным свидетельством их бесед и споров стали письма Маликова. Они так и дышат устной полемикой, что было вообще в характере основателя «богочеловечества». В письмах же к жене написанных в апреле 1874 г. он как будто продолжает пять минут назад закончившийся спор, постоянно устные используя полемические обращения, повторы, отсылки к мнению «кровавых революционеров», обороты вроде: «вы говорите — а я говорю». Причем элементами устной полемики, более всего насыщено то письмо, в котором Маликов впервые сообщает жене о содержании «новой религии». Среди орловских знакомых Маликова и тех, кто к нему приезжал весной 1874 г. таким «кровавым», по убеждениям, революционером мог быть только автор «Молодой России». Образ «невидимого» оппонента в письмах и речах Маликова явно списан с П.Г. Зайчневского, который никогда не стеснялся решительности собственных суждений. Но его язвительные реплики и резкие суждения не сбивали Маликова с мысли. Скорее — стимулировали его вдохновение, повышали «градус» полемических высказываний позволяли оттачивать собственную аргументацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: