Владимир Горончаровский - Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов

- Название:Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:ISBN 978-5-85803-428-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Горончаровский - Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов краткое содержание

Книга представляет собой всестороннее исследование событий, связанных с потрясшим всю Италию в 73–71 гг. до н. э. восстанием под руководством Спартака. На основе широкого круга источников автор подробно анализирует данные литературной традиции о восстании с точки зрения военно-политической ситуации того времени. Рассматриваются вопросы, связанные с организационной структурой, вооружением, стратегией и тактикой армии Спартака, а также те усовершенствования, которые он внес в усвоенное им римское военное искусство. В ряде случаев дается возможная реконструкция хода сражений и критическая оценка сил противоборствующих сторон. Издание хорошо иллюстрировано и адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся историей и военным делом античного мира. Об авторе Владимир Анатольевич Горончаровский родился в 1954 г. в г. Ленинграде, в 1976 г. закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 г. — докторскую диссертацию на тему «Военное дело и военно-политическая история Боспора в середине I в. до н. э. — середине III в. н. э.». Руководил раскопками таких античных городов Северного Причерноморья, как Илурат и Лабрис (Семибратнее городище), а также первой российской археологической экспедицией на территории Республики Кипр, опубликовал пять монографий и более 140 научных и научно-популярных статей по античной истории и археологии. В настоящее время является ведущим научным сотрудником Института истории материальной культуры Российской Академии наук.

Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

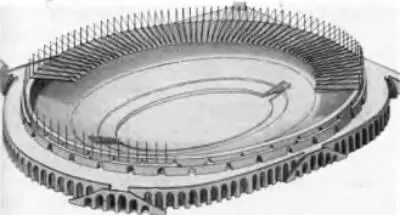

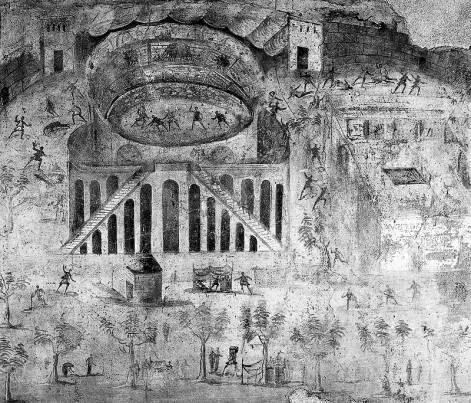

Из шести входов в амфитеатр два вели прямо на арену. Через них входили гладиаторы, здесь же выпускали зверей. Для первых рядов зрительских мест защитой служила узкая двухметровая стена, на которой, видимо, крепилась металлическая решетка. Крышу над амфитеатром заменял огромный тент, который периодически натягивали в жару или в дождь (рис. 13). В целом углубленное в землю здание помпейского амфитеатра выглядит скромным и приземистым. Другие сооружения такой конструкции до сих пор неизвестны. Как правило, римские амфитеатры независимо от строительного материала возводились на ровной поверхности.

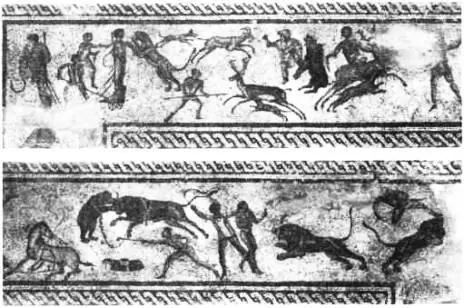

Попробуем представить себе, как протекал обычный день, связанный с традиционной программой гладиаторских игр. Рано утром у входа в амфитеатр собиралась толпа, ожидавшая открытия. Люди бурно обсуждали достоинства и недостатки бойцов, ели, пили, заключали пари, брали напрокат подушки, чтобы с комфортом высидеть на своих местах целый день. Представление открывалось проходившей по арене торжественной процессией ее организаторов и участников. Утренняя часть программы включала травлю зверей ( венацио ) и казнь с их помощью приговоренных к смерти (рис. 14). Венаторы [20] [20] Венатор — букв.: «охотник».

выступали пешими или конными, как правило, они были вооружены охотничьими копьями, дротиками или луками со стрелами. Иногда, как это можно видеть на мраморном рельефе из театра Марцелла в Риме, они имели более основательное снаряжение — шлем, меч и щит (рис. 15), но в этом случае возможности разных типов «охотников» уравнивались. Явное преимущество перед копейщиком в защите сочеталось с весьма ограниченным радиусом действия меча. Некоторые схватки с дикими зверями проводились один на один, другие приобретали массовый характер, когда выпускали сразу десятки животных против нескольких охотников, тем самым увеличивая для них риск получить травму или погибнуть. Далее обычно следовали казни преступников, которые также могли обставить как «охоту», выдав для защиты только копье или меч, а часто просто выставляли потенциальную жертву совершенно беззащитной перед разъяренным хищником.

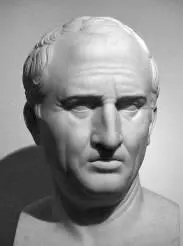

Во второй половине дня, наступала кульминация игр в виде гладиаторских боев. Перед их началом на арену выходили рабы и заново готовили ее, посыпая чистым песком кровавые пятна. Выступления начинались разминкой с поединками на безопасном деревянном оружии. Затем перед зрителями появлялись первоклассные гладиаторы, обычно сражавшиеся попарно. Предварительно глашатай громко произносил их имена и перечень побед. Обычно схватка продолжалась пятнадцать-двадцать минут, и в течение часа зрители могли видеть три-четыре сражения. За соблюдением определенных правил поединков следили судьи в белых туниках с двумя красными вертикальными полосами. Бой считался завершенным, если один из противников получал смертельную рану или не мог продолжать сражаться и сдавался. В последнем случае гладиатор бросал оружие и поднимал вверх руку с вытянутым указательным пальцем. Тогда судья немедленно прекращал схватку. Дальнейшая судьба побежденного зависела от зрителей. Распространенное заблуждение относительно того, что знаком помилования или смерти служил поднятый или опущенный большой палец, на самом деле ошибочно, поскольку единого мнения на этот счет до сих пор не существует. Если исходить из сообщений римских авторов, то наиболее вероятным жестом помилования была поднятая правая рука, сжатая в кулак с прижатым большим пальцем (Ног. Sat. I. 18. 66; Plin. Nat. Hist. XXVIII. 2), а призыв к смерти демонстрировали с помощью выгнутой руки (Iuv. 3. 36). В любом случае, если такой приговор был вынесен, гладиатор, признавший своё поражение, но сохранивший еще достаточно сил, вставал перед победителем на колени и подставлял под его оружие горло или спину. На скелетах некоторых гладиаторов, найденных близ Эфеса, сохранились следы колотых ран, нанесенных мечом сверху вниз прямо через лопатку и глубоко в сердце. Зафиксированные на ряде черепов большие отверстия квадратной формы свидетельствуют о том, что тех, кто уже не мог подняться, добивали ударом тяжёлого молота. Проигравший должен был мужественно встретить смерть, и в этом многие античные авторы видели неприкрытый героизм, который породил выражение: «Умереть как гладиатор». Знаменитый оратор Цицерон (106-43 до н. э.) (рис. 16) со знанием дела писал и своих «Тускуланских беседах»: «Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или и изменился в лице? Они не только стоят, они и падают с достоинством; а упав, никогда не прячут горла, если приказано принять смертельный удар!» (Cic. Tusc. II. 17.41).

Наградами победителя обычно были пальмовая ветвь и приличная денежная сумма, считавшаяся личной собственностью даже в том случае, если он был рабом. В редких случаях за неоднократные победы по требованию публики гладиатору вручали рудис — деревянный меч, означавший свободу от обязанностей выступать на арене. Впрочем, чаще всего рудиарий оставался при гладиаторской школе как учитель фехтования или устраивался на такую же должность в какой-нибудь богатый дом. Бывало, эти профессионалы вновь нанимались для игр, но уже за большую плату и именовались тогда ауктораты.

Спартаку было уже около тридцати лет, когда он начал выступать на арене, хотя профессиональными бойцами старались сделать, как правило, людей молодых, чтобы они как можно дольше приносили своим хозяевам доход [21] [21] Сорокапятилетний возраст, которого сумел достичь продолжавший участвовать в играх гладиатор Ульпий Феликс, — это самый высокий предел, известный по дошедшим до нас надписям (Сергеенко М. Е. Простые люди Древней Италии. С. 111).

. Мы знаем, что он прошел предварительную подготовку в качестве мирмиллона (от лат. названия морской рыбы mormyllos). Гладиаторы такого типа, возможно, именовавшиеся ранее галлами [22] [22] Галл — один из ранних типов гладиаторов, именовавшийся так по названию племени галлов (кельтов), в древности занимавших обширные территории в Западной и Центральной Европе.

, сражались обнаженными по пояс, что позволяло им демонстрировать публике мощный торс и игру мышц. От традиционного образа мирмиллона времен императорского Рима неотделим целиком закрывавший голову шлем с забралом, широкими полями и огромным навершием в форме плавника рыбы, украшенным плюмажем из перьев или конского волоса. Но более ранних шлемов такой формы мы не знаем ми по изобразительным источникам, ни по археологическим находкам. Скорее всего, Спартак мог пользоваться шлемом аттическо-беотийского типа, распространенным как в римской армии, так и среди гладиаторов [23] [23] Носов К. С. Гладиаторы. С. 106; Негин А. Е. Гладиаторские шлемы. С. 24–25.

. Отличительными чертами его являются отогнутые вниз широкие поля, налобная часть тульи с волютами и широкие нащечники (рис. 17). Внутри такие шлемы должны были иметь войлочные прокладки, а небольшое пространство между головой и куполом шлема смягчало нанесенные по нему удары. Другие образцы ранних гладиаторских шлемов без забрала, но с гребнями различной формы представлены на уже упоминавшемся рельефе из театра Марцелла.

Интервал:

Закладка: