А. Широкорад - Великая контрибуция. Что СССР получил после войны

- Название:Великая контрибуция. Что СССР получил после войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Вече»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-0766-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Широкорад - Великая контрибуция. Что СССР получил после войны краткое содержание

До 1990 г. власти молчали о величайшей в истории человечества контрибуции, взятой в Германии в 1945–1947 гг. Специальные организации забирали всё — пассажирские лайнеры, станки, автомобили, паровозы, рельсы и даже телескопы из обсерваторий.

Было ли это грабежом или законной контрибуцией? А как вели себя западные союзники в своих секторах оккупации? Какую роль трофейное имущество сыграло в восстановлении разрушенных войной регионов, проведенном в самые рекордные сроки? Помогло ли оно создать нам ракетно-ядерный щит?

И вообще, какую роль сыграли германские трофеи в личной жизни наших бабушек и дедушек?

Об этом и о многом другом рассказывается в монографии Александра Широкорада «Великая контрибуция».

Великая контрибуция. Что СССР получил после войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

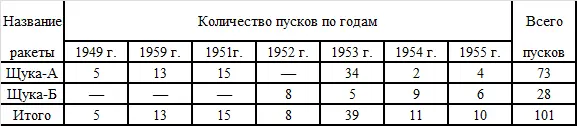

В качестве самолетов-носителей кроме уже упомянутых Ту-2Т использовались Ту-2Т-2, Ту-2Т-3 и Ил-28. Мишенями служили списанные корабли: тральщики ТЩ-914 и ТЩ-915, торпедные катера типа Г-5, трофейные немецкие самоходные баржи ДК-26 и ТД-200.

Случалось, что в нужный момент не оказывалось соответствующим образом оборудованных мишеней (надводными и подводными сетями, уголковыми отражателями). Тогда пуски проводились по скале Корабль-камень, расположенной недалеко от берега, практически на траверзе мыса Опук. В этом случае вершину скалы оборудовали уголковыми отражателями.

В период всех этих испытаний постоянной головной болью М.В. Орлова была боевая часть ракеты, которую он скопировал у немцев. Боевая часть ракет «Щука-А», «Щука-Б», а потом и КСЩ представляла собой конусообразный снаряд длиной около 3 м с максимальным диаметром 0,36 м и весом 625 кг. В носовой части сразу за взрывателем находилось так называемое кавитационное кольцо высотой 30–35 мм со специальным вырезом в верхней части. Этот вырез и его размеры были предметом отдельных исследований ЦАГИ. (Сх. 21)

Параллельно с испытаниями была проведена реорганизация. В соответствии с Постановлением Совмина № 5119–2226 от 15 декабря 1951 г. КБ-2 было объединено с заводом № 67. Новая организация получила название ГСНИИ-642 (Государственный научно-исследовательский институт № 642). Главный конструктор «Щуки» М.В. Орлов надеялся стать если не начальником ГСНИИ-642, то, во всяком случае, его заместителем. Однако большое начальство думало иначе.

В 1952 г. в районе Феодосии было проведено 15 пусков ракет «Щука-А» с самолета-носителя Ту-2. Пуски проводились на высоте 2–5 км на дальность от 12 до 30 км. Восемь пу сков были успешными, а в двух из них боевая часть даже якобы попадала в подводную часть мишени.

Для применения «Щуки» с самолета-носителя Ил-28 ракету доработали: была изменена передняя часть корпуса, угол поперечного V-образного хвостового оперения уменьшен с 40° до 35°, а площадь оперения увеличена.

В октябре — декабре 1952 г. был проведен второй этап испытаний. С реактивного самолета-носителя произведено 14 пусков. Лишь половина пусков оказались удачными, и было зафиксировано только два попадания в подводную часть. Постановлением Совмина № 2003—924 от 23 сентября 1954 г. ракета «Щука-А» была запущена в серию для проведения войсковых испытаний.

Распоряжением Совмина № 3572 от 6 апреля 1954 г. было решено переоборудовать в носители «Щук» 12 бомбардировщиков Ил-28. Тем же распоряжением предполагалось испытать 20 ракет «Щука-А» по наземным целям на полигоне во Владимировке. Цель испытаний — оснащение ракет «Щука» фугасной боевой частью весом до 900 кг.

К июлю 1955 г. работы по «Щуке-А» близились к завершению. А вот у «Щуки-Б», как говорится, «и конь не валялся». Разработчик радиолокационной системы самонаведения НИИ-885 с работой не справился. Испытания «Щуки-Б» с радиолокационным самонаведением с 1948 по 1952 год шли неудачно. Постановлением Совмина № 3556—121 работы по системе радиолокационного самонаведения, получившей название «РГ-Щука», были переданы новой организации.

Согласно проекту ракета «Щука-Б», отделившись от самолета-носителя на высоте от 2 до 10 км, должна была планировать под углом 20–30° к горизонту. На высоте 600 м включался радиовысотомер, и ракета выходила на горизонтальный полет на высоте 60 м. Затем включался жидкостный реактивный двигатель, и ракета набирала скорость до 1030 км/час. На удалении 10–20 км от цели включалась активная радиолокационная ГСН, которая осуществляла поиск и захват цели в упрежденную точку в горизонтальной плоскости. На удалении до цели 750 м начиналось наведение ракеты в вертикальной плоскости, которое обеспечивало приводнение ракеты на удалении около 60 м от цели. При соприкосновении ракеты с водой подрывался пироболт крепления боевой части, она отделялась и шла к подводной части борта корабля.

В 1953 г. провели пуски пяти ракет без системы радиолокационного самонаведения, но с радиовысотомером. С 17 марта по 20 июля 1954 г. провели пуски девяти ракет, пять из которых были оснащены активной радиолокационной ГСН. Результаты испытаний показали, что при волнении моря в 3–4 балла на дальности от цели 2–3 км в аппаратуре активной радиолокационной ГСН происходит срыв сопровождения цели. Сигнал от цели (транспорта «Очаков») забивался отражением от волн.

Испытания ракет «Щука-Б» в 1955 г. шли с переменным успехом. Но 3 февраля 1956 г. вышло Постановление Совмина № 175–104, согласно которому ракета «Щука-А» принятию на вооружение не подлежала, а доработка «Щуки-Б» прекращалась. Кстати, в скором времени прекратилось производство бомбардировщиков Ил-28, которые предназначалось использовать в качестве носителей обоих «Щук».

Таблица 12

Испытания ракет «Щука-А» и «Щука-Б» в 1949–1955 гг.

КОРАБЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТ-СНАРЯД «ЩУКА»

Руководство ГСНИИ-642, видимо, предчувствовало прекращение работ по «Щукам» А и Б и решило подстраховаться, включив в план опытно-конструкторских работ на 1953–1954 гг. тему под названием «Исследования возможностей создания самолета-снаряда для стрельбы с корабля по кораблю на базе ракеты “Щука-Б”».

Работы по самолету-снаряду корабельного базирования были официально утверждены Постановлением Совмина СССР № 2541–1222 от 30 декабря 1954 г. По этому же постановлению ГСНИИ-642 определялся головным по разработке как всего комплекса, так и самой ракеты, которая получила название КСЩ (корабельный снаряд «Щука»).

Конечная цель этой разработки была проста и заманчива: создать ударное ракетное оружие для надводных кораблей водоизмещением около 3000 т для борьбы с крупными артиллерийскими кораблями вероятного противника на дистанции до 50–60 км, то есть не входя в зону досягаемости их мощной артиллерии.

Старт КСЩ производился с помощью порохового ускорителя ПРД-19М, который подвешивался снизу в хвостовой части ракеты между двумя нижнерасположенными V-образными аэродинамическими гребнями. Стартовый двигатель работал 1,3 секунды, а затем сбрасывался. Ускоритель был создан в КБ завода № 81 Мин-авиапрома в Москве. Главный конструктор И.И. Карту ков.

В качестве маршевого был использован авиационный турбореактивный двигатель АМ-5А с тягой 2,0–2,6 т. Эти двигатели устанавливались на истребителях Як-25, и на КСЩ предполагалось ставить выработавшие ресурс двигатели с самолетов.

Аэродинамическая схема КСЩ — нормальная с нижнерасположенным прямым крылом, имевшим отогнутые к низу закон-цовки, с нижнерасположенным совковым воздухозаборником и V-образным оперением. Ракета имела интерцепторные органы управления (чувствовалось еще немецкое влияние). (Сх. 22)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/1087498/lyu-yun.webp)