Роберт Шох - Мистерия пирамид. Тайна Сфинкса.

- Название:Мистерия пирамид. Тайна Сфинкса.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Шох - Мистерия пирамид. Тайна Сфинкса. краткое содержание

Великие пирамиды Древнего Египта не первое тысячелетие являются одним из самых загадочных памятников цивилизации на Земле. Многие века человечество не может однозначно ответить на вопрос: кем и с какой целью были созданы эти циклопические и неимоверно сложные инженерные сооружения?

Авторы этой книги, всесторонне изучив как научные теории, так и самые фантастические версии о происхождении и назначении пирамид, предлагают собственную ошеломляющую гипотезу, построенную на строгих фактах. По их мнению, эти величественные монументы — неопровержимое доказательство существования древнейшей египетской цивилизации, которая возникла и достигла расцвета на много тысячелетий раньше, чем это принято считать, и которая уходит корнями в бесконечные глубины минувшего.

© 2005 by Robert М. Schoch, Ph. D., and Robert Aquinas McNally. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Jeremy P. Tarcher, a member of Penguin Group (USA) Inc.

ISBN 978-5-699-20411-3 — 544 с: ил.

Мистерия пирамид. Тайна Сфинкса. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Джон Энтони Уэст разделяет недоумение Любица. Уэст, давно высказавший предположение, что цивилизация Древнего Египта возникла гораздо раньше, чем это принято считать, знал, что в эпоху за несколько тысячелетий до 3000 г. до н.э. климат в Восточном Средиземноморье был значительно более влажным и мягким, чем впоследствии. И поскольку на Сфинксе присутствуют явные следы водной эрозии, вполне возможно, что он относится именно к этому, влажному периоду, свидетельствуя тем самым о существовании в Египте куда более древней цивилизации.

Однако, как и Шваллер де Любиц, Уэст не мог сам проверить обоснованность своей гипотезы. Оценить характер и возраст следов эрозии на Сфинксе способен лишь геолог. Именно этим объясняется тот факт, что Уэст обратился ко мне. Он «вышел» на меня через нашего общего друга, который, как я знал, изучал древнюю историю и был членом ученого совета Бостонского университета, а также имел профессорскую степень, присвоенную ему отделением геологии и геофизики Йельского университета.

На первой нашей встрече с Уэстом я прямо заявил ему, что скептически отношусь к его идеям. В конце концов, Сфинкса изучали многие крупнейшие ученые, которые наверняка заметили бы на его теле следы столь очевидные, как признаки водной эрозии. В ответ он настаивал, чтобы я сам съездил в Египет, и предлагал оплатить расходы на поездку. И тогда, горя желанием доказать, что я потрачу его деньги только на опровержение его идей, я отправился в Каир сразу же, как только завершил все свои дела в рамках весеннего семестра 1990 года.

Я пробыл в Египте всего несколько дней, но они не были потрачены впустую. При всем уважении к научной квалификации ученых, изучавших историю Древнего Египта, они были не в состоянии взглянуть на его камни, скалы и почву глазами геолога. Я же был искушен в вопросах геологии, и мой наметанный глаз заметил немало следов - аргументов в пользу идей Уэста и Шваллер де Любица. Даже на правах туриста, взирающего на Сфинкс только издалека, я заметил, что монумент несет на себе следы весьма интенсивной дождевой и водной эрозии. Возможно, это - наследие более влажного климата, который царил в эпоху, предшествовавшую периоду Древнего царства. Кроме того, я обратил внимание, что сооружения, бесспорно относимые ко времени фараона Хафре и IV династии, несут следы эрозии, вызванной в первую очередь песчаными бурями -зрелище, которого и следовало ожидать от сухого, пустынного климата, установившегося в Египте после 3000 года до н.э.

Между тем следы водной эрозии говорят о том, что Сфинкс относится к гораздо более раннему и влажному периоду, чем сооружения времен IV династии.

Чтобы составить целостную картину, потребовались еще две поездки к пирамидам, составление детального плана исследований, одобренного египетскими властями, сейсмографическое исследование для определения глубины эрозии каменных пород вокруг Сфинкса и несколько месяцев напряженного анализа полученных данных. Итоговые результаты показали, что домыслы Шваллер де Любица и Уэста были вполне оправданны. Древнейшие участки статуи Сфинкса, по самым тщательным моим оценкам, были высечены не в правление Хафре, то есть ок. 2500 года до н.э., а гораздо, гораздо раньше, примерно между 5000 и 7000 годами до н.э. С тех пор первоначальный Сфинкс как в древности, так и в наше время много раз подвергался переделкам и реставрационным работам, и голова фараона представляет собой переделку более ранней статуи.

Хотя мои географические изыскания были сосредоточены на Большом Сфинксе, они имеют и куда более широкое применение. Дело в том, что Большой Сфинкс существует не как отдельно стоящий монумент, но как элемент архитектурного и культурного комплекса, воплощающего в себе высшие достижения одной из древнейших и удивительно жизнестойких цивилизаций.

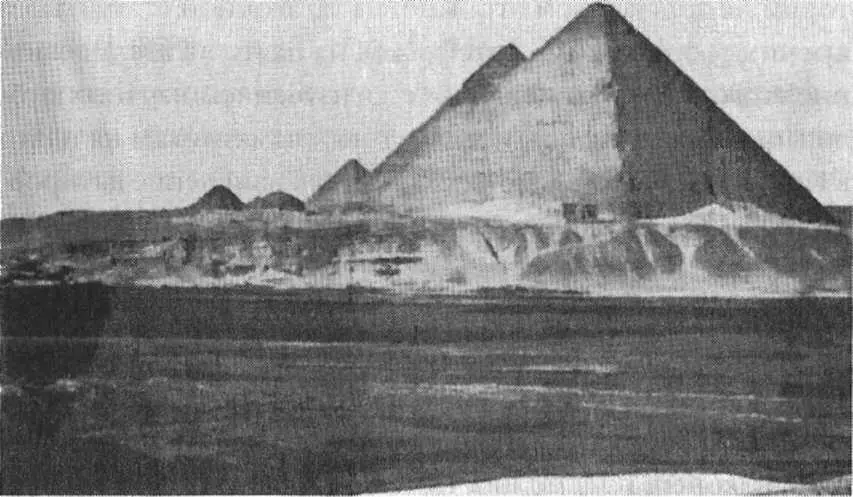

Пирамиды на плато в Гизе (вид конца XIX века). Впереди - Великая пирамида (нам видны ее северная и восточная стороны, поскольку камера обращена на юго-восток); за ней, в середине, -вторая пирамида (пирамида Хефреиа), а далее, вдали слева, -третья пирамида (пирамида Менкаура). Еще левее - остатки трех малых пирамид, или пирамид цариц, расположенных к востоку от Великой пирамиды. На переднем плане - равнина, простирающаяся ниже плато в Гизе. Снимок конца XIX в. Антонио Беато (1825-1903).

Плато в Гизе, раскинувшееся на западном берегу р. Нил, у самой границы пустыни Сахара, на окраине современного Каира, сохранило для нас целый небольшой городок священных зданий и вспомогательных построек. Помимо Большого Сфинкса, на плато в Гизе возвышаются три больших и шесть малых пирамид, плюс несколько дюжин гробниц, жертвенников, храмов, стен, ям-погребений, подъездных дорог и прочих руин - следов нескольких тысячелетий активной созидательной деятельности человека. Отодвигая в далекое прошлое дату создания Большого Сфинкса, моя гипотеза ставит под сомнение общепризнанную версию истории не только этой огромной и загадочной статуи, но и прочих сооружений и артефактов на плато в Гизе. Осознание этого побудило меня заняться изучением научных публикаций и материалов, посвященных памятникам на плато в Гизе, и рассмотреть вопрос о том, как изменение датировки возраста Сфинкса меняет обычную хронологию Древнего Египта.

В простейшем изложении официальная точка зрения на сей предмет выглядит следующим образом: то, что мы сегодня именуем цивилизацией - развитые города, сложившаяся система социальной и политической организации общества, наконец, письменность, - возникло ок. 3500 года до н.э. в Шумерии, располагавшейся в Месопотамии - Междуречье Тигра и Евфрата — и находившейся на территории нынешнего Ирака. Впоследствии Шумерия пала под натиском внешних агрессоров, но идеи и технико-технологические открытия ее цивилизации были перенесены по древним торговым путям на запад, где их восприемниками и прилежными учениками оказались древние египтяне.

В IV тысячелетии до н.э., когда идеи шумерской цивилизации получили широкое распространение, затронув Северо-Восточную Африку, Египет представлял собой совокупность небольших административных образований - номов [4] Ном (греч.) - территориально-административная единица; в разные периоды в Древнем Египте было от 38 до 42 номов. Эта система сложилась еще в Додинастический период, а ее высший расцвет пришелся на эпоху Птолемеев. (Прим. пер.)

, которые протянулись вдоль Нила, словно бусины на четках. Во главе каждого нома стояли свои собственные вожди и боги, а сами номы, как это и водится на страницах истории человечества, вели войны с соседними номами. В результате заключения целого ряда союзов номы объединились в два царства: Верхний Египет [5] Любопытно, что память об этих двух царствах (Двух Египтах) удержалась в иврите - языке Ветхого Завета. На иврите Египет называется Мицраим, что буквально означает «Египты»: на это указывает окончание множественного числа - «им». Интересно, что в Ветхом Завете выражение «пойти или отправиться в Египет» звучало буквально как сойти в Египты, что наглядно отражает разницу между гористой Палестиной и Синаем с одной стороны и низменным, болотистым Нижним Египтом — с другой. (Прим. пер.)

, занимавший южную половину длинного течения Нила, и Нижний Египет, на территории которого находилась северная часть течения великой реки и ее дельта, где Нил разделялся на множество рукавов, впадая в Средиземное море. Затем, ок 1300 года до н.э., легендарный царь Мен [6] У Мена было и другое имя - Гор-Боец, представлявшее собой, по-видимому, титул ранних правителей, указывающий на их божественное происхождение и статус, тогда как Мен служило именем собственным. (Прим. пер.)

(другие версии его имени - Мина и греч. Менее) -имя которого означает «объединитель» и который, по мнению ряда исследователей, является одним и тем же лицом с ранним правителем по имени Нармер (хотя Нармер, по всей видимости, правил ранее Мена) вместе с другим вождем, известным под прозвищем Скорпион, - завоевал оба царства, объединив Два Египта своей властью, и, приняв титул [7] В полном виде титулатура египетских фараонов включала в себя пять титулов: 1) Титул Гор (царь как воплощение бога Гора в образе сокола, прототипа земного царя). Считалось, что в каждом новом фараоне возрождался к жизни бог Гор. 2) Титул Обе владычицы, объединяющий в себе двух богинь - богиню Нехбет, покровительницу Верхнего Египта, которая изображалась на древнеегипетских памятниках в виде коршуна, и богиню - покровительницу Нижнего Египта, зооморфным символом которой служила змея. 3) Титул Золотой Гор. 4) Титул Царь Верхнего и Нижнего Египта свидетельствовал о праве фараона на власть над всем Египтом. Имя, соответствующее этому титулу, - тронное имя, которое фараон получал при вступлении на престол. 5) Титул Сын Ра обусловлен представлениями египтян о фараоне как о земном воплощении бога Ра. Имена, ассоциирующиеся с титулом Сын Ра, историки, следуя авторам классической античности, находят у фараонов начиная с эпохи Среднего царства. (Прим. пер.)

фараона, стал основоположником I династии. Этот триумф власти железного кулака самодержавного правителя-мужчины [8] Последнее очень важно, ибо хотя женщины в Египте официально не могли занимать трон фараона, тем не менее впоследствии сложилась практика, согласно которой наследницей царства считалась именно дочь покойного владыки, и его сын и преемник мог стать новым фараоном лишь в том случае, если вступал в брак с «наследницей царства», которая приходилась ему родной или, в лучшем случае, единокровной сестрой. Это делалось ради сохранения чистоты крови этнически инородной (в Египте - шумерской) династической расы. Кстати, подобный сестринский брак существовал у правителей империи инков (Перу) и в ряде других древних царств. (Прим. пер.)

явился ключом к последующим событиям, которые через пять с лишним веков привели к созданию комплекса пирамид в Гизе.

Интервал:

Закладка: