Сергей Цветков - Князь Рюрик и его время

- Название:Князь Рюрик и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Блиц, Русская панорама

- Год:2012

- Город:С.-Петербург, Москва

- ISBN:978-5-86789-179-4 (Блиц), 978-5-93165-313-6 (Русская панорама)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Князь Рюрик и его время краткое содержание

Книга С. В. Цветкова «Князь Рюрик и его время» — одно из первых в исторической литературе подробных исследований на эту тему. В этой работе проанализированы все существующие версии происхождения Рюрика и варягов, убедительно доказаны его южно-балтийские славянские корни, показаны не только его завоевания и достижения, но и освещены многие бытовые стороны жизни того времени, становление и развитие городов, международной торговли и образование русской нации.

Богатейший иллюстрированный материал, представленный в книге и основанный на археологических данных, помогает лучше ощутить атмосферу того времени.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

Князь Рюрик и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дату этой знаменательной встречи разные исследователи относят и к 591, и к 592, и к 596 году. Причем этой встрече предшествует начавшаяся война с аварами и славянами, переправившимися через Дунай на знаменитых моноксилах. О том, что послами были именно балтийские славяне, свидетельствует тот факт, что они живут у оконечности Западного океана (так называли византийские источники Атлантический океан), с которым связано Балтийское море. Скорее всего, они прибыли из освоенного в середине VI века славянами региона междуречья Эльбы и Одера. Кстати сказать, устье Эльбы и есть юго-восточная «оконечность Западного океана». Возможно, что это были представители племени «вагры», которые соседствовали с датчанами. Тогда мы имеем первое историческое свидетельство о варягах. То, что к балтийским славянам прибыли послы от аваров, лишний раз подтверждает не только военную, но и политическую активность авар — с конца VI — начала VII в. они посылали послов и к франкам и к лангобардам, что привело к заключению с ними союза в 601 году. В это же время прибывает и франкское посольство в Византию [81] Там же. С. 48—49.

.

Сразу встает вопрос — а какова цель прибытия послов к императору Византии Маврикию? Неужели только препятствия, чинимые аварским хаганом? Как мне видится, нельзя исключать и торговые интересы славян, тем более что посольство носит подчеркнуто мирный характер, у послов нет не только оружия, но даже и железных изделий. Вместе с тем известны многочисленные клады византийских монет этой эпохи, найденные в низовьях Одера [82] Там же. С. 48.

. К тому времени относят и клады во Фризии. Не есть ли это свидетельство как раз вновь зарождающейся торговли с Византией Северным морским путем? Балтийские славяне тогда активно осваивали торговые пути, и, как это будет видно из дальнейшего, активно колонизировали север Восточной Европы.

Косвенным подтверждением вышесказанному является очень важный факт, что император отправляет послов в Ираклий, город, расположенный на берегу Мраморного моря недалеко от Константинополя, то есть в сторону, казалось бы, противоположную той, которая им была бы нужна для возвращения домой. А может быть, в этом тоже была своя логика. Они могли вернуться на Балтику путем из «грек в варяги», то есть через славянские Киев и Псков (далее будет показано, почему через Псков), через территории антов и кривичей. То есть тем путем, который был известен еще в античные времена. Путем, на котором балтийские славяне уже начали хозяйничать.

Кстати сказать, летописное свидетельство о путешествии апостола Андрея именно путем из «варяг в греки» приобретает уже далеко не легендарный характер. Тем более что в Северном Причерноморье в те времена проживали носители зарубенецкой культуры, которую многие исследователи относят к славянской. Так что это свидетельство косвенно подтверждает, что в VII веке этот путь вовсю функционировал.

В цитируемом сообщении, помимо всего прочего, интересно, что послами западных славян, судя по наличию у них музыкальных инструментов и отсутствию оружия, были, скорее всего, языческие жрецы. Если эти послы действительно пришли с берегов Балтики, то они несколько слукавили в отношении длительности дороги. Путь «из варяг в греки», которым, скорее всего, шли эти послы, занимает не более трех-четырех месяцев.

Время освоения славянами приморских и приречных территорий Южной Балтики и строительство там большого количества укрепленных городищ, ориентированных в том числе и на международную торговлю, не случайно совпало с торговой активностью бретонцев и франков. Северо-восточный вектор направления торговых путей все сильнее ощущался на этой территории. Без наличия городов балтийских славян трудно себе представить движение товаров с востока на запад.

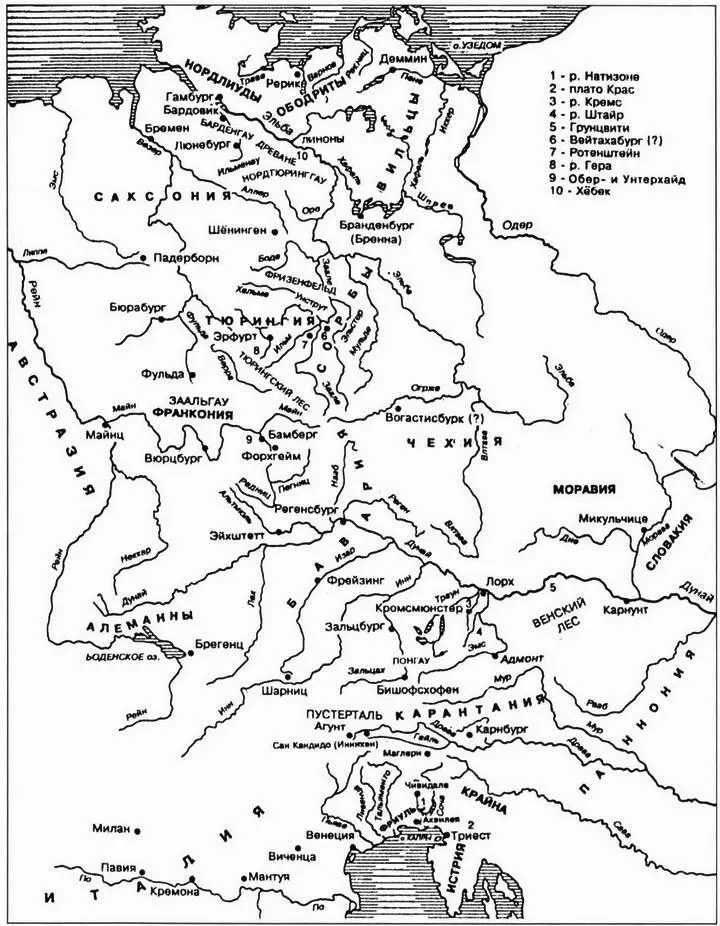

На всей территории расселения балтийских славян исторические источники фиксируют несколько племенных образований (рис. 17, 18). В междуречье средних течений Одера и Варты локализуются поляне — одно из крупных племен лехитской группы славян. Этимология его прозрачна — от слова «поле». Баварский географ не упоминает полян, но ему были известны глопеане — большое племенное формирование, включавшее «400 градов». Довольно крупным лехитским племенным объединением были ободриты, впервые упоминаемые во Франкских анналах в 789 году [83] Седов В. В. Указ. соч. С. 331—333.

.

Анналы содержат под этим годом и упоминания других племен: «Год 789-й. Потом, с помощью Господа, был совершен поход в Склаванию, (населенную племенами), другое название (страны) которых — Вильце; и в согласии с франками и саксами (король) дошел, перейдя Рейн у Кельна, через Саксонию до реки Эльба и построил там два моста, с обоих концов одного из которых возвел укрепления из дерева и земли. Затем, двинувшись вперед, милостью Господа, подчинил вышеупомянутых славян своей власти. И были с ним в том же войске франки, саксы; фризы же, приплыв с некоторыми из франков по реке Хавель, к нему присоединились. Были с ним также славяне, чье название — сорбы, а кроме того, ободриты, правителем которых был Вицан» [84] Свод… Указ. соч. Т. I. С. 467.

.

Очень интересны более подробные данные о вильцах (или велетах), непримиримых врагов франков, содержатся в Ватиканском кодексе IX века, описывающий те же события: «Есть некое племя славян в Германии,.. живущее на берегу Океана, которое на собственном языке зовется велетабами (Weletabi), на франкском же вильцами (Wilzi). Оно всегда враждебно франкам и своих соседей, которые были франкам или подвластными или союзниками, обычно ненавистью преследовало и войной донимало и тревожило. Решив, что ему не следует дальше сносить его дерзость, король постановил идти на него войной и, снарядив огромное войско, переправился через Рейн к Кельну. Затем, когда, пройдя Саксонию, он пришел к Эльбе, то, разбив лагерь на берегу, перебросил через реку два моста, один из которых с обеих сторон обнес валом и укрепил, поставив стражу. (Возможно, здесь мы имеем описание первой укрепленной таможни для торговли со славянами. — С.Ц.) Сам же, перейдя реку, где наметил, повел войско и, вторгшись в страну вильцев, приказал все опустошить огнем и мечом. Но народ тот, хотя и воинственный и рассчитывающий на свою многочисленность, не смог долго выдерживать натиск королевского войска, и потому, когда сначала подошли к городу Драговита… — ведь он далеко превосходил всех царьков вильцев и знатностью рода, и авторитетом старости, — он тотчас со всеми своими вышел из города к королю, дал заложников, каких потребовали, (и) клятвенно обещал хранить верность королю и франкам. Последовав за ним, другие славянские знатные лица и царьки… подчинились власти короля… Тогда он, покорив тот народ и взяв заложников, которых приказал дать, тем же путем, которым прибыл, вернулся к Эльбе» [85] Там же. Т. II. С. 471.

.

Интервал:

Закладка: