Михаил Серяков - Радигост и Сварог. Славянские боги

- Название:Радигост и Сварог. Славянские боги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0367-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Радигост и Сварог. Славянские боги краткое содержание

Сварог — творец славянского мира, покровитель и учитель древних славян — не только участвовал во всех событиях земной жизни наших далеких предков, но был связан и с их переходом в загробный мир. Как огненную дорогу в небесные чертоги к своему богу воспринимали славяне сожжение на костре умерших.

Часть книги автор посвятил загадочному богу балтийских славян, сыну Сварога, Радигосту-Сварожичу, чей мистический образ тесно связан с такими легендарными атрибутами, как грифон и секира. Радигост особенно почитался на южном побережье Балтики, где в древности жили славяне и откуда пришли легендарные варяги.

Исследование Михаила Серякова будет интересно всем любителям славянской древности.

Радигост и Сварог. Славянские боги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

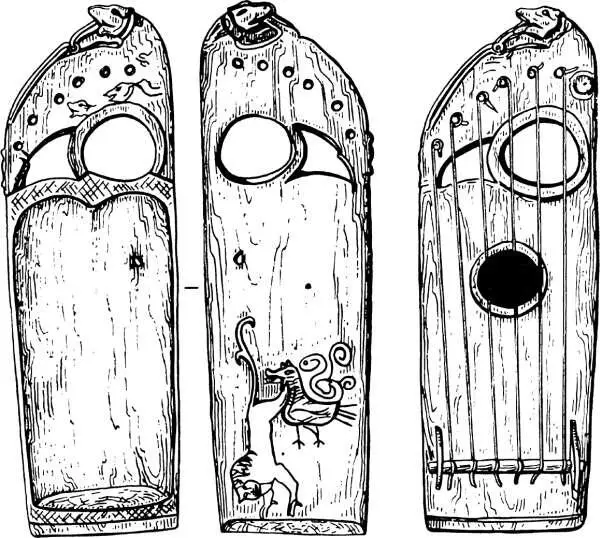

Рис. 5.Новгородские гусли, XII в. // Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988

Поскольку понятие неба было тесно связано у индоевропейцев с музыкой, естественно с глубокой древности ими предпринимались попытки воспроизвести эту небесную гармонию с помощью музыкальных инструментов. В силу ассоциативного мышления сами эти инструменты зачастую стали восприниматься как символ мироздания. В Греции Порфирий, характеризуя Аполлона, обращает особое внимание на «лиру, которая показывает нам образ небесной гармонии» (Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии, М., 1957, с. 302), а у Скифиана Теосского читаем: «О лире, которой всю (т. е. гармонию мира) настраивает сын Зевса Аполлон. (В ней) он соединил начало и конец, обладает же он блестящим ударом — солнечным светом» (там же, с. 338). Славяне аналогичный символ вселенной видели в гуслях, как это наглядно показывают нам изображения на новгородских гуслях XII в. (рис. 5). На верхней части гуслей изображен дракон, кусающий свой хвост, а на нижней — лев и птица. В своей совокупности эти животные олицетворяют собой сферы мироздания: птица — небо, лев — землю, дракон — подводный мир. Все это полностью соответствует магической технике игре на гуслях двух великих певцов Древней Руси, сохранившихся в народной памяти, — Бояна и Садко. О первом из них «Слово о полку Игореве» говорит:

Ибо Боян вещий,

Если хотел кому песнь воспеть,

То растекался мыслию по древу,

Серым волком по земле,

Сизым орлом под облаками.

Любимая стихия новгородского Садко, наоборот, подводный мир. В начале былины описывается его трехдневная игра на гуслях у Ильмень-озера, в результате чего он получает в благодарность от Морского царя приносящих ему богатство трех чудесных рыб. Затем, когда буря застает его на корабле в море, певец по жребию отправляется на морское дно, где своей игрой на гуслях непосредственно влияет на состояние водной стихии:

А и как начал играть Садко как во гусли во яровчаты,

А как начал плясать царь морской теперь во синем мори;

А от него сколебалосе все сине море,

А сходилася волна да на синем мори,

А и как стал он разбивать много черных караблей да на синем мори…

Как видим, магические перемещения обоих великих гусляров Древней Руси, образующие сокровенную суть их творчества, как раз и происходили в трех сферах мироздания, изображенных на найденных в Новгороде гуслях XII века. В отечественной и индоевропейской традиции отчетливо прослеживаются представления о магической силе музыки, способной самым непосредственным образом воздействовать на живую и неживую природу. В Индии сама Вселенная отождествлялась с песней: «Мудр тот, кто знает атман как пятеричную песнь, из которой возникает все это. Земля, ветер, воздух, воды, небесные тела — все это атман, эта пятеричная песнь. Все возникает из него. Все завершается в нем» (Древнеиндийская философия. Начальный период, М., 1972, с. 78). Понятно, что тот мудрец, который знает эту вселенскую гармонию, может воспроизвести ее и, по своему желанию, воздействовать с ее помощью на любой из элементов окружающего его мира, подчиняющегося законам этой музыкальной гармонии. В древнегреческой традиции своей волшебной музыкой чарует все вокруг сын музы Орфей, а Зет и Амфион игрой на лире возводят стены Фив. Аналогичные представления есть и в русском фольклоре: «Стал Бездольный подходить к своему государству и вздумал сыграть шутку: открыл гусли, дернул за одну струну — сине море стало, дернул за другую — корабли под стольный город подступили, дернул за третью — со всех кораблей из пушек пальба началась» (Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. 2, М., 1985, с. 128). Близкий к этому образ мы видим и в духовном стихе о Егории Храбром:

По его ли слову, Георгиеву,

По его ли, Храбраго, молению,

Разсыпались горы высокия

По всей земле светло-русской,

Становилися холмы широкие

По степям-полям зеленыим.

О том, что под образом Егория в этом духовном стихе фигурирует вовсе не христианский св. Георгий Победоносец, а какой-то местный языческий персонаж, устрояющий на земле организованную вселенную с помощью своих вещих слов (а изначально, судя по всему, пения), указал еще Ф. И. Буслаев. В свете этого нам становится понятно, как с помощью игры на гуслях в былине о Вавиле-скоморохе царь Собака создает воду, а Кузьма-Демьян вместе со своим спутником — огонь. Отметим, что в первоначальном славянском переводе Хроники Иоанна Малалы, не вошедшем в текст Ипатьевской летописи, Сварог-Феост прямо называется волхвом: «Сего ж Феста бога нарицааху. Бѣ бо влъхвъ и храбръ. Емоу ж шедшю на рать падеся конь под нимъ и охроми его. При томь ж Феостѣ законъ оуставил женам за един моужь посягати и ходить говѣющи, а юже прелюбодеющю обрѣсти то тую казнити. И блажахуть его Егуптяне яко пръвѣе законъ чистъ и житіе имъ показал. Феостоу же тому некую таиноу молитву творящу клеща спадоша с нбси ковати желѣзо и оружіе. Того дела бога и начаоша имѣти яко моудрость показавша, и пищу члкомъ оружіемъ обрѣтоша и на ратные силоу и помощь сътворша, прежде бо палицами и каменіемъ побивяхоуся» (Истрин В. М. Первая книга хроника Иоанна Малалы // Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению, т. 1, СПб., 1897, № 3, с. 19). Стоит вспомнить и то, что «Слово о полку Игореве» именует гусляра Бояна «вещим», т. е. обладающего магическими способностями, а Садко благодаря своей игре на гуслях вступает в непосредственный контакт с Морским царем, явно заменившим собой в более поздний период владыку мировых вод Перуна. С последней чертой следует сопоставить свидетельство аль-Масуди об одном из славянских языческих храмов: «В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между другими было у них одно здание на горе, о которой писали философы, что она одна из высоких гор в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении разнородных его камней и различных их цветах, об отверстиях, сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих отверстиях для наблюдения над восходом солнца, о положенных туда драгоценных камнях и знаках, отмеченных в нем, которые указывают на будущие события и предостерегающие от происшествий пред их осуществлением, о раздающихся в верхней его части звуках и о том, что постигает их при слушании этих звуков» (Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских, СПб., 1870, с. 139). Естественно, на основе этого краткого известия мы не можем определить ни местонахождение этого удивительного храма, ни какому божеству он был посвящен. Однако святилище было расположено на высокой горе, а культ гор был генетически связан с богом неба, с верхнего яруса его раздавалась музыка, которая, как было только что показано, в конечном итоге восходит к архетипу гармонии небесных сфер, и, кроме того, языческий храм был специально приспособлен для наблюдений за Солнцем, являвшимся в славянской мифологии сыном Сварога. Все это говорит в пользу того, что описанное Масуди здание если и не было посвящено напрямую богу неба, то так или иначе перекликалось с его культом. О происхождении музыки из стен храмов в своей стране сообщал и Плутарх: «В еще более древние времена греки, как говорят, были совершенно незнакомы с театральной музыкой: музыка у них была всецело приурочена к богопочитанию и воспитанию юношества, тем более что театральных сооружений люди той эпохи вовсе не знали, и музыка у них еще не выходила за пределы святилищ, в которых с помощью ее они воздавали почитание божеству и хвалу доблестным мужам» (Плутарх. О музыке, Пг., 1922, с. 64). Аналогичную картину прославления героев мы видим и в Древней Руси, где автор «Слова о полку Игореве» так описывает своего великого предшественника:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: