Александр Музафаров - 10 мифов о России

- Название:10 мифов о России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Эксмо, Яуза-пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Музафаров - 10 мифов о России краткое содержание

Сто лет назад была на белом свете такая страна, Российская империя. Страна, о которой мы знаем очень мало, а то, что знаем, — по большей части неверно. Долгие годы подлинная история России намеренно искажалась и очернялась. Нам рассказывали мифы о «страшном третьем отделении» и «огромной неповоротливой бюрократии», о «забитом русском мужике», который каким-то образом умудрялся «кормить Европу», не отрываясь от «беспробудного русского пьянства», о «вековом русском рабстве», «русском воровстве» и «русской лени», о страшной «тюрьме народов», в которой если и было что-то хорошее, то исключительно «вопреки»...

Лучшее оружие против мифов — правда. И в этой книге читатель найдет правду о великой стране своих предков — Российской империи.

10 мифов о России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как показала проведенная Наркомпросом РСФСР в 1920 году перепись, 86% подростков в возрасте от 12 до 16 лет были грамотными или имели начальное образование.

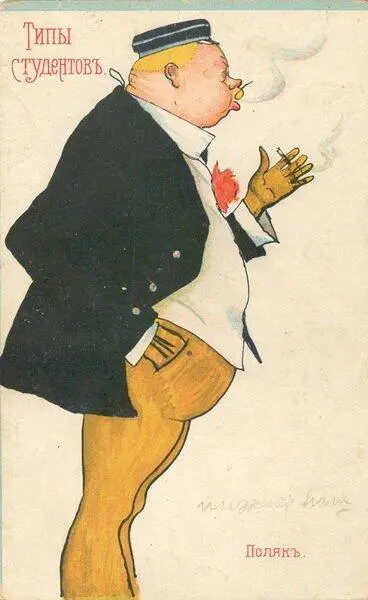

Скажем несколько слов о таком аспекте, как отношения правительства и учащейся молодежи. Традиционно говорится о вечном противоборстве между «свободолюбивой прогрессивной молодежью» и «косными и консервативными» царскими чиновниками. На самом деле все было значительно сложнее — отношения между студенчеством и властью прошли несколько этапов.

Для начала напомним, что гражданские учебные заведения не были единственными в России — значительная часть молодежи получала образование в военных учебных заведениях, где, напротив, проникалась «реакционным» духом. Будущий писатель А.И. Куприн в автобиографической повести «Юнкера» так описывал свои чувства, когда он в строю училища встречал императора Александра III в Московском Кремле: «Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой поток, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвигав.» [66] Куприн А.И. Юнкера.

К тому же университеты возникли в России не в пореформенное время, а гораздо раньше, но ни в XVIII, ни в первой половине XIX века о каких-либо волнениях в среде учащейся молодежи не было слышно. Очевидно, революционизация учащейся среды произошла не в силу сущности этой части общества, а в силу прихода в учебные заведения нового контингента молодежи. Во многом этот контингент представлял собой идеологизированную массу, составленную из представителей самых разных общественных слоев, которым еще предстояло образовать новый субэтнос русского общества — интеллигенцию.

Студент-физик. С дореволюционной открытки

Студент-математик. С дореволюционной открытки

Студент-юрист. С дореволюционной открытки

Студент-медик. С дореволюционной открытки

Студент-поляк. С дореволюционной открытки

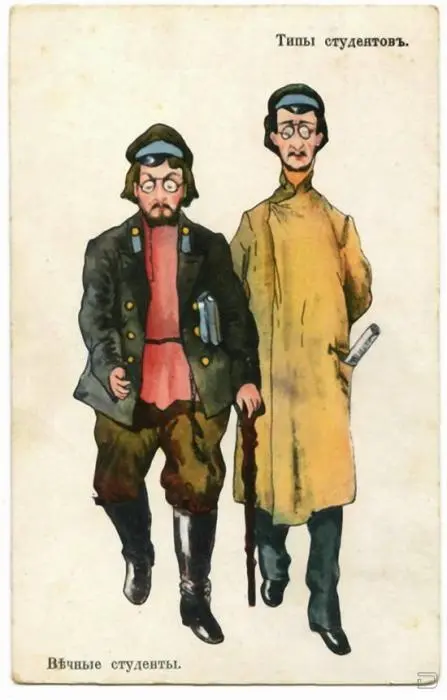

Вечные студенты. С дореволюционной открытки

В начале XX века студенчество вопреки распространенным в историографии представлениям отнюдь не было лучшей частью общества. А.С. Изгоев, анализируя в сборнике «Вехи» состояние студенчества 1900-х годов, давал ему весьма нелестную характеристику. Свои выводы он делал на основе проведенного в 1904 году приват-доцентом Императорского московского университета М.А. Членовым социологического опроса студентов этого учебного заведения [67] Результаты этого опроса были опубликованы М.А. Членовым в книге «Половая перепись московского студенчества», изданной в Москве в 1909 году. Эти очень интересные данные помогают нарисовать объективный портрет московского студенчества накануне русской революции 1905 года (само исследование было проведено в 1904 году). В наше время материалы этого исследования были опубликованы сотрудником Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.Т. Гаспа- ришвили, который в 2004 году повторил дореволюционное исследование по сходной методологии и инструментарию.

.

Мы не будем приводить все данные этого интересного исследования, укажем лишь на два примечательных факта: 51% студентов в начале XX века курили и 65% употребляли спиртные напитки (причем половина от этого числа отдавала предпочтение водке). Для российского общества того времени это были чудовищные цифры, в разы превосходящие уровень табакокурения и винопития в обществе в целом. Для сравнения, в 2004 году только треть студентов МГУ курят и лишь 15% употребляют водку. Хотя потребление табака и алкоголя в современной России значительно превосходит таковое в Российской империи начала прошлого века.

Отношение к учебе тогдашних студентов характеризовалось современниками негативно: « Русская молодежь мало и плохо учится, и всякий, кто ее искренно любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо, а не петь ей дифирамбы, не объяснять возвышенными мотивами социально-политического характера того, что сплошь и рядом объясняется слабой культурой ума и воли, нравственным разгильдяйством и привычкой к фразерству» [68] Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи (в сб. «Вехи»).

.

Сравнивая русских студентов с их заграничными коллегами, Изгоев указывает:«Прежде всего, надо покончить с пользующейся правами неоспоримости легендой, будто русское студенчество целой головой выше заграничного. Это уже по одному тому не может быть правдой, что русское студенчество занимается по крайней мере в два раза меньше, чем заграничное. И этот расчет я делаю не на основании субъективной оценки интенсивности работы, хотя, несомненно, она у русского студента значительно слабее, но на основании объективных цифр: дней и часов работы. У заграничного студента праздники и вакации поглощают не более третьей части того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и в учебные дни заграничный студент занят гораздо больше нашего. В России больше всего занимаются на медицинском факультете, но и там количество обязательных лекций в день не превышает шести (на юридическом — четырех-пяти), тогда как французский медик занят семь-восемь часов» [69] Там же.

.

Интервал:

Закладка: