Александр Музафаров - 10 мифов о России

- Название:10 мифов о России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Эксмо, Яуза-пресс

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Музафаров - 10 мифов о России краткое содержание

Сто лет назад была на белом свете такая страна, Российская империя. Страна, о которой мы знаем очень мало, а то, что знаем, — по большей части неверно. Долгие годы подлинная история России намеренно искажалась и очернялась. Нам рассказывали мифы о «страшном третьем отделении» и «огромной неповоротливой бюрократии», о «забитом русском мужике», который каким-то образом умудрялся «кормить Европу», не отрываясь от «беспробудного русского пьянства», о «вековом русском рабстве», «русском воровстве» и «русской лени», о страшной «тюрьме народов», в которой если и было что-то хорошее, то исключительно «вопреки»...

Лучшее оружие против мифов — правда. И в этой книге читатель найдет правду о великой стране своих предков — Российской империи.

10 мифов о России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чиновниками были писатели Гончаров, Аксаков, Загоскин, поэты Майков, Вяземский, Тютчев — одного этого списка достаточно, чтобы опровергнуть миф о «сером и невежественном чиновничестве». Мне возразят — это отдельные исключения, подтверждающие общее правило. А правило гласит — чиновники люди серые, культуре чуждые, посредственности при власти. Что же, обратимся от верхов чиновничьей пирамиды к ее низам — провинциальному чиновничеству.

Возьмем, к примеру, классический труд по истории русской домонгольской архитектуры «Зодчество Смоленска XII-XIII вв.», авторами которого являются Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт [27] Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука, 1979.

. В первой главе своего труда авторитетные ученые отдают должное своим предшественникам, подробно знакомя читателей с историей изучения смоленского зодчества. Немалое место занимает описание деятельности чиновников смоленской губернской администрации. Упомянем о ней и мы.

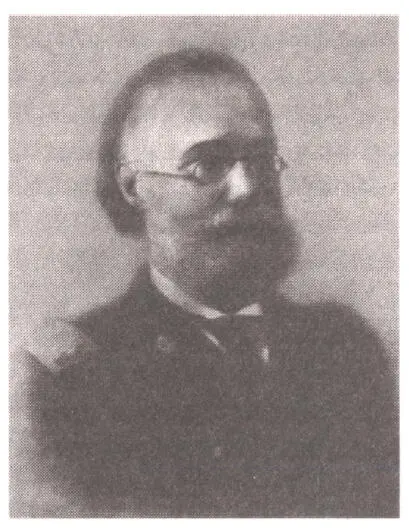

Статский советник Семен Петрович Писарев (1846-1904).

Жил во второй половине XIX века в Смоленске чиновник Министерства народного просвещения Семен Петрович Писарев (1846-1904).

Начав службу преподавателем мужской губернской гимназии, он окончил ее в чине статского советника на посту руководителя системы образования в губернии. Успешная преподавательская и служебная деятельность не помешала ему в течение многих лет заниматься историей родного края. Вместе с «отцом

русской археологии» графом А.С. Уваровым он проводит раскопки древних памятников города, собирает обширную коллекцию находок. В 1887 году эта коллекция легла в основу Историко-археологического музея города, открытого по решению городской Думы в присутствии великого князя Владимира Александровича и его супруги великой княгини Марии Павловны. Музей помещался непосредственно в здании городской Думы.

В 1894 году С.П. Писарев выпускает книгу «Княжеская местность и храм князей в Смоленске», которая стала итогом его многолетних изысканий. Похоронен Семен Петрович при древнем храме Михаила Архангела (именуемом также Свирской церковью), величественном сооружении XII века, к реставрации которого он приложил немало усилий.

Смоленск лежит на запад от Москвы, а древний город Владимир — на восток от столицы. Удивительно, но и владимирский музей, выросший ныне в знаменитый на весь мир Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, тоже был основан местными чиновниками.

Началось все в 1854 году, когда на заседании губернского комитета статистики группа чиновников предложила создать в городе Музей естественных и промышленных произведений. «Это собрание обещает в будущем представить собою, так сказать, живую наглядную картину внутренних богатств Владимирской губернии», — писали в своем отчете «отцы-основатели» [28] Митрофанов А. Владимир. Городские прогулки. М., 2007. С.

. Тогда же и начали собирать коллекции. Энтузиастам музейного дела приходилось решать многочисленные трудности — не хватало помещений для хранения и представления экспонатов, и получалось, что посетители всероссийских выставок чаще видели музейное собрание, чем жители Владимира. В 1869 году музей разместился в здании мужской гимназии, потом переехал в здание дворянского собрания, а в 1898 году обзавелся собственным, которое занимает по сию пору. Все это время чиновники губернского комитета статистики не оставляли свое детище вниманием, пополняли коллекцию и не давали заглохнуть. Что двигало ими? Служебное рвение или любовь к родному городу? А может, и то и другое сразу?

Видную роль в изучении истории юга России сыграл ростовский чиновник Александр Михайлович Ильин. Он родился в 1870 году в Керчи, окончил гимназию, затем Санкт-Петербургский учительский институт. С 1898 года и до конца своих дней надворный советник Министерства народного просвещения А.М. Ильин проживает в Ростове и свое свободное от службы время уделяет изучению истории города. В самом городе и его окрестностях он проводит многочисленные раскопки памятников разных эпох, от греческих поселений до крепостных сооружений XVIII века. Когда в 1910 году открывается Ростовский городской музей, Ильин безвозмездно передает ему большую часть своей обширной коллекции. В 1909 году он издает книгу, посвященную истории Ростова-на-Дону, которая по сию пору является ценнейшим источником по истории города [29] Ильин А.М. История города Ростова-на-Дону. Ростов-на- Дону: Мини-тайп, 2008.

. В том же году он при поддержке коллег создает Ростовское общество истории древностей, географии и природы, которое вплоть до революции занималось изучением ростовского края. В 1918 году он с группой единомышленников организует в Ростове археологический институт (закрытый большевиками в 1922 году). Советская власть не простила Александру Михайловичу его чиновничьего прошлого и изгнала многоопытного педагога из учебных заведений. До конца своих дней (скончался А.М. Ильин в роковом 1937-м) он сохранил верность исторической науке. «Я со стоическим упорством переношу все невзгоды, холод, ненависть, темноту... Утешение мое — это мои научные работы », — писал он дочери незадолго до смерти.

В небольшом уездном городе Калужской губернии Малоярославце тоже сложился кружок чиновников, активно занимавшихся изучением истории родного края. Его основателем стал чиновник городского суда Иван Иванович Бессонов (1885-1944), одним из видных сотрудников — Николай Павлович Ильин (1872—1948), чиновник Калужской казенной палаты [30] Бауэр А.А. Летописцы малоярославецкого края // Малоярославец (очерки по истории города). Малоярославец, 1992. С. 126.

.

И таких примеров — великое множество. Конечно, не все чиновники были такими, но все-таки представление о среде чиновников как о серой невежественной массе мы должны признать в корне неверным. Напротив, царские чиновники были частью культурной элиты России, они не только добросовестно выполняли свои служебные обязанности, но и развивали отечественную культуру.

Звонкое слово «честь» слабо ассоциируется у нас с представителями чиновничьего мира. Честь офицера — да, честь дворянина... Но честь чиновника? Между тем исторические факты говорят о том, что понятие чести не было чуждым ни чиновникам как таковым, ни чиновничеству как сословию в целом.

Несколько лет назад автор сей книги был в гостях у одного московского историка. Мы пили чай, и я обратил внимание на материалы, посвященные Крымской войне, на рабочем столе коллеги. Он перехватил мой взгляд и сказал: «Представляешь, попались мне тут материалы по обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году. И знаешь, что наиболее поразительно? Поведение местных чиновников. Ведь что такое Петропавловск-Камчатский? Заброшенная окраина империи. И чиновники там — типичные персонажи «Ревизора», только вот когда пришла вражеская эскадра, все как один стали защищать город — укрепления строили, ополчение местное собирали, а некоторые даже в бою с десантом отличились. Вот хочу статью об этом написать, хоть и не мой период... »

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: