Алексей Бычков - «Исконно русская» земля Сибирь

- Название:«Исконно русская» земля Сибирь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олимп: ACT: Астрель

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-17-035472-Х («ACT»), 5-7390-1547-2 («Олимп»), 5-271-14047-4 («Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бычков - «Исконно русская» земля Сибирь краткое содержание

Мы считаем себя самыми умными, красивыми, культурными. Поэтому столетиями старались навязать нашу веру и нашу культуру племенам и народам, населявшим восточные земли нынешней России, искренне веря в то, что несем им счастье и цивилизацию. Правда, они почему-то плохо понимали свое счастье и старались обойтись без нас…

На основе уникальных документов, свидетельств первых переселенцев, путешественников, первых исследователей Сибири автор рассказывает о народах, которые населяли эти земли в то время, когда они еще не были «исконно русскими».

«Исконно русская» земля Сибирь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1930 году в Тераксае, около села Дмитриевского, Е. Массой открыл новую наскальную руническую надпись, впоследствии переведенную С. Маловым. Наконец, в 1932 году в древнем шурфе, на месторождении серного колчедана в окрестности села Дмитриевского была обнаружена еловая палочка, покрытая резными рунами. В 1936 году этот исключительный памятник был издан С. Маловым с переводом и важнейшими комментариями.

Таким образом, до настоящего времени в Семиречье известно девять рунических надписей, причем большинство обнаружено около села Дмитриевского на Верхнем Таласе и лишь одна на берегу Иссык-Куля. Эта находка имеет очень большое значение, так как не позволяет видеть в надписях у села Дмитриевского случайное, узколокальное явление в Семиречье. Наоборот, не подлежит никакому сомнению, что определенная часть Семиречья представляет такой же очаг рунической письменности, какими были области Верхнего и Среднего Енисея и Монголия.

Благодаря последним раскопкам и разведкам А. Н. Бернштама удалось выяснить, что в VI—VII веках на территории Семиречья развивались два параллельных процесса — складывался западнотюркский каганат, имевший тесные связи с Согдианой, и вновь проникали в Семиречье значительные массы согдийского населения. При этом удалось определить границы согдийских колоний и тем самым выяснить, что «центрами распространения тюрок оказались горные долины: Верхний Талас, Чон-Кемин и Иссык-Куль. В долине Чон-Кемин открыт город Суяб и могильники тюрок с балбалами. На Иссык-Куле обнаружены каменные бабы, в Верхнем Таласе, по реке Кенкол, около урочища Терскул — тюркский могильник». Тюркские племена этих районов — пять дулу и пять нушиби или, как их называют рунические тексты, «десятистрельный народ», потеряли свою политическую самостоятельность в 704 году, когда сложилось новое государство тюргешей. Таким образом, не подлежит сомнению, что памятники VI—VII веков, исследованные Г. Гейкелем, С. Теплоуховым и А. Бернштамом в горных районах Семиречья, принадлежали именно западным тюркам. Нет никаких оснований исключать из комплексов этих памятников рунические надписи на камнях и скалах, найденные на Верхнем Таласе и на Иссык-Куле. Дело в том, что все исследователи этих надписей отмечают их большое сходство по характеру букв и по содержанию с енисейскими VI—VII веков и заметное отличие от орхонских и тем более селенгинских VIII века. Отнесению их к VIII веку препятствует также и то обстоятельство, что в тюргешском государстве получила развитие уже другая, уйгурская письменность. Это доказано легендами тюргешских монет. На них, и то лишь в качестве тамги, удерживается в VIII веке всего один рунический знак. Это доказано также господством уйгурской письменности в документах VIII—IX веков, найденных в Китайском Туркестане. Рунические тексты встречаются там лишь изредка. Таким образом, можно считать вполне установленным наличие в Семиречье в районах, занимавшихся в VI—VII веках тюрками, рунической письменности и притом более архаического типа, чем орхонская. Такой вывод позволяет поставить вопрос о месте формирования рунического алфавита. Если не подлежит сомнению арамейская основа большинства таласо-енисейских литер, воспринявших ее через среднеазиатские варианты, через согдийское и хорезмийское письмо, то Семиречье, связанное с Хорезмом, колонизованное в значительной части согдиицами и в то же время в VI—VII веках занятое западными тугю, становится наиболее вероятным местом первого применения рунической письменности, приспособления арамейского алфавита к тюркской речи. Оттуда тюркизированный алфавит широко распространился прежде всего на восток. Пока не найдено в Восточном Туркестане рунических надписей на камне, но зато имеются документы на бумаге. Они вероятнее всего представляют памятники тюркоязычного народа ягма, обитавшего в VI—VIII веках в Кашгарии и входившего в западный тюркский каганат. Это позволяет не считать отсутствие рунических надписей на камнях и скалах безусловным доказательством незнакомства населения ряда областей Центральной Азии с руникой. В частности, вполне возможно допустить наличие рунического письма у карлуков — одного из наиболее крупных племен, входивших в состав западнотюркского каганата. Между тем карлуки очень долго занимали территорию Западного Алтая и Тарбагатая и в том числе бассейн Зайсана и Черного Иртыша. Китайская хроника сохранила указания на постоянство дружественных связей енисейских кыргызов с карлуками.

Гипотеза В. Радлова о роли населения Черного Иртыша в передаче кыргызам руники тугю приобретает в новом виде большую достоверность, уже не нуждаясь в придуманной «орде тюркских князей». Вероятно, так же как ягма и как кыргызы, восприняли руническое письмо западных тугю и орхонские тюрки. Однако их древнейшие тексты VI—VII веков пока еще не выделены, так как исследователей, естественно, влекут к себе монументальные надписи Онгина, Кошо-Цайдама и Налайхи, относящиеся к первой половине VIII века.

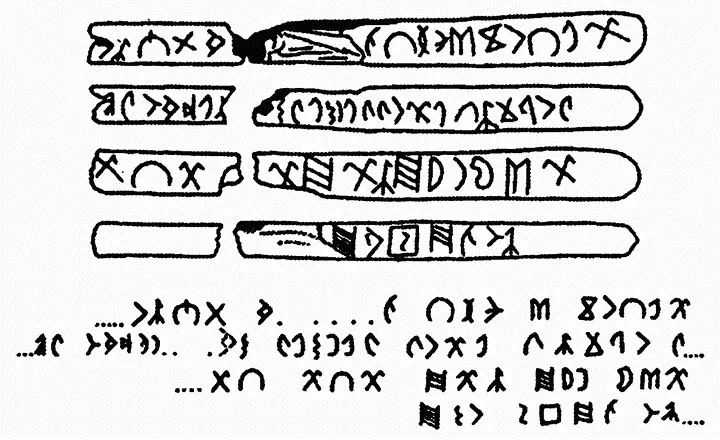

Что касается кыргыз, то западнотюркская письменность попала на Енисее на подготовленную почву. Уже почти два тысячелетия существовали там разнообразнейшие рисунки на скалах и на нарочито поставленных стелах. Многие из них составляют целые повествования о выдающихся событиях — сражениях, больших охотах, постройке новых поселков и переездах на новые места. Другие с различной условностью передают в символах отвлеченные представления, главным образом космогонического характера. Косые и прямые кресты, квадраты, круги, звезды, дуги и другие фигуры высекались еще в карасукское время. В тагарскую эпоху эти знаки умножились и к ним прибавились разнообразные тамги. В таштыке отмечен новый шаг вперед — появление наряду с тамгами счетных знаков. При такой древности и разнообразии средств фиксации, в условиях нового усложнения общественных отношений, когда возникала кыргызская государственность, естественны были попытки создания собственной письменности. Один такой опыт сохранил нам обломок грубого горшка, найденный в кыргызском кургане № 2 Уйбатского чаатаса. В его нижней части, под волнистой чертой расположена целая строка различных знаков — квадрат с крестом внутри, две наклонные черты, схематическая фигура мужчины, два вписанных друг в друга круга с чертой посередине, примыкающая к нему дуга, горизонтальная черта и черта вертикальная (см. рисунок).

Перед нами, несомненно, надпись, для которой использованы знаки, давно бытовавшие на Енисее, но только теперь поставленные в строку. Об отношении этого примитивного письма к руническому алфавиту можно заключать из того, что далеко не все рунические знаки восходят к арамейской системе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: