Геннадий Коваленко - Легенды и загадки земли Новгородской

- Название:Легенды и загадки земли Новгородской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-2728-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Коваленко - Легенды и загадки земли Новгородской краткое содержание

Новгородские былины о Садко и Василии Буслаевиче — всего лишь малая часть богатейшего эпоса, рожденного на берегах Волхова и Ильменя. Более чем тысячелетняя история Новгорода Великого насыщена преданиями и легендами, в которых зашифрованы ценнейшие сведения о русской жизни. Немало загадок таит в себе и писаная история города, выросшего на пересечении торговых путей и выстоявшего в центре политических и военных баталий

Легенды и загадки земли Новгородской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ближайшие источники былины о Садко не выяснены. Академик А.Н. Веселовский указывает на сходство былины о Садко с эпизодом старофранцузского романа о Тристане. Герой романа, который носит имя Садок, убил своего шурина, покушавшегося на честь его жены, и вместе с нею бежит на корабле; поднимается буря, которая, по мнению старейшины корабля, ниспослана ради грехов кого-нибудь из пассажиров; по жребию виновником бури оказывается Садок; он бросается в море, после чего буря затихает.

Очевидное сходство эпизодов французского романа и былины, а также совпадение имен Садко и Садок дает основание предположить, что и роман, и былина независимо друг от друга восходят к одному источнику повести или легенде, в которых это имя уже находилось. Имя Садко, Садок — еврейского происхождения (евр. Садок, Цалок — справедливый), что указывает на возможное влияние еврейской народной литературы.

Некоторые историки находят прототипы Садко-гусляра и морского царя в финских и эстонских сказаниях: они приравнивают морского царя былины к морскому царю Ахто, который также является охотником до музыки; прообразом Садко-гусляра мог стать музыкант и певец Вейнемейнен.

Мало уступает в известности Садко другой былинный герой — Василий Буслаев. В чем-то они схожи, но есть и отличия. Если Садко сочетает в себе артистический и купеческий таланты, то Буслаев представляет собой образец молодецкой удали. Для него не существует запретов, он делает то, что ему вздумается, не задумываясь о последствиях. Первая былина повествует о том, как собрав дружину таких же, как он сам, «безбашенных» молодцов, молодой Буслай держит в страхе весь Новгород, калеча встречных и поперечных. Подобно Садко он тоже бросает вызов всему Новгороду, но если Садко хочет скупить все товары новгородские, то Буслай обещает побить всех новгородских мужиков. Только вмешательство матери Василия спасает его противников от ярости Буслаева.

Во второй былине уже постаревший, много пограбивший и побивший людей Буслаев хочет замолить свои грехи, совершив паломничество в Иерусалим. Но на обратном пути его искушает нечистая сила, и Василий, не привыкший уступать, принимает вызов и погибает.

Был ли исторический прототип у Буслаева или это полностью вымышленный персонаж? В Никоновской летописи под 1171 годом упоминается «посадник Васка Буславич», что дает основание некоторым историкам отождествлять его с былинным героем. Недоверчивый Н.М. Карамзин отрицает такую возможность. Зато С.М. Соловьев считал Буслая историческим лицом. По мнению современного историка С.Н. Азбелева, вполне вероятно, что упоминание в Никоновской летописи «посадника Васки Буславича» обязано своим происхождением народному преданию, то есть фольклорному источнику.

И тем не менее, по выражению Максима Горького, «Васька Буслаев — не выдумка, а одно из величайших и, может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре». В работах крупнейших историков XIX века былина о Буслаеве использована как исторический источник, дающий достоверные сведения о быте, нравах и обычаях средневекового Новгорода. Воссоздание жизни Великого Новгорода в былине полностью соответствует имеющимся историческим сведениям, а в ряде случаев и дополняет их.

К примеру, мы узнаем, что семи лет мать отдала Василия учиться грамоте и письму. Это вполне отвечает исторической правде. Примерно в это же время по указу Ярослава Мудрого в Новгороде была открыта школа для 300 семилетних отроков, а благодаря берестяным грамотам мы знаем, что в древнем Новгороде читать и писать умели все слои населения — от ремесленников, купцов и бояр до простого люда. В домах горожан были найдены и звончатые гусли, и трехструнные гудки, и свирели, реконструированные замечательным новгородским реставратором Владимиром Поветкиным. Былина достоверно передает и другие новгородские реалии: заклады, братчины, набор дружины, драки на Волховском мосту, власть материнского авторитета над взрослым сыном. Но самое главное, в образах Садко и Буслая запечатлен новгородский характер — характер вольный, предприимчивый и отважный.

Новгородские скоморохи

В «Толковом словаре» Даля читаем: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чулочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут».

Точное значение слова «скоморох» до сих пор невыяснено. Одни филологи выводят это слово от арабского «масхара», означающего замаскированного шута, другие считают, что оно происходит от византийского слова «скоммарх», то есть мастер смехотворства, и следовательно, скоморошество пришло к нам из Византии.

Академик Н. Марр производит слово «скоморох» от индоевропейского слова «скомороси», имеющего индоевропейское, праславянское происхождение, общее для всех европейских языков и означающее: бродячий музыкант, плясун, комедиант (ср. итальянское «скарамучча» или французское «скарамуш»). По мнению ученого, русское скоморошество вышло из языческих религиозных обрядов древних славян.

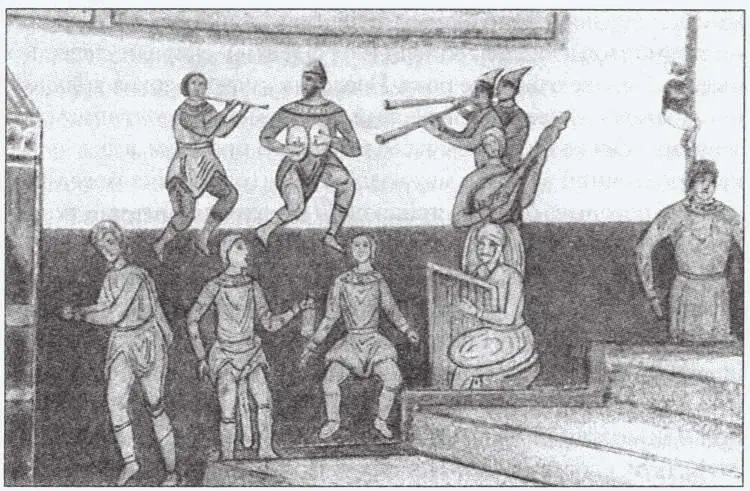

Скоморохи известны на Руси с XI века как постоянные участники народных праздников, ярмарок, свадеб. Три пляшущих скомороха изображены на фресках Софийского собора в Киеве (1037). Как правило, они бродили ватагами, иногда доходившими до сотен человек.

Основной массив скоморохов составили народные потешники. Как ни грубы и примитивны были их шутки, скоморохи были древнейшими представителями народной сцены, народного эпоса.

В XIII веке скоморошество на Руси пошло на убыль. Сказались татаро-монгольское разорение, а также враждебное отношение к ним со стороны церкви и княжеской власти, которые зачастую становились объектами насмешек этих народных сатириков. Вспомним трагическую судьбу скомороха из фильма «Андрей Рублев» — балагура, плясуна, охальника — в замечательном исполнении Ролана Быкова. За шутки по адресу сильных мира княжеские слуги жестоко избивают его и увозят на расправу.

Часть скоморохов превратилась в придворных шутов и музыкантов при княжеских дворах, и только в Новгородской земле вплоть до ее присоединения к Москве «веселые молодцы» могли себе позволить высмеивать пороки власть имущих.

Новгородские скоморохи были так же известны на Руси, как новгородские плотники, ювелиры или иконописцы. Республиканские порядки и свободные нравы Новгорода служили для них питательной средой. Вечевая республика жила широко и разгульно, поэтому веселое искусство скоморохов имело устойчивый спрос. Кстати, знаменитый Садко был не кем иным, как скоморохом, потешавшим гостей на пирах и братчинах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: