Дмитрий Гаврилов - Боги славянского и русского язычества. Общие представления

- Название:Боги славянского и русского язычества. Общие представления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-074-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Боги славянского и русского язычества. Общие представления краткое содержание

Книга «Боги славянского и русского язычества» обращена к неравнодушным и думающим людям, которые предпочитают постигать истоки славянской и русской культуры с научных позиций. Авторы стремятся не столько предложить готовые ответы на вопросы о том, каковы были языческие боги наших предков, сколько побудить самостоятельно искать эти ответы, то есть размышлять, сравнивать и сопоставлять доступные документальные свидетельства, обращаться к подлинно научным материалам, а не довольствоваться тем, что предлагают ширпотребовские издания, научная ценность которых порою сомнительна.

Для широкого круга читателей.

Боги славянского и русского язычества. Общие представления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отметим, что, идя на воровство, мужик обращается к Чудотворцу, который по необходимости должен обладать чертами Трикстера. Действительно, Николай, преподнеся незадачливому вору урок, не говорит ему ничего душеспасительного о вреде воровства, но просто предостерегает, чтобы в следующий раз воровал сам, а на Бога и святых не уповал… Вполне в духе Гермеса, покровителя воров.

В историях третьего типа Чудотворец сразу действует как мудрый советчик. Подобно Велесу, Никола покровительствует путникам, например: он подсказывает Садко, как спастись от Морского царя. Словно Гермес к Одиссею, Никола приходит к Садко во сне и научает, как выбраться на свободу [21]. В духовных стихах «О каликах перехожих» св. Николай вообще становится покровителем моряков. Мореходы верили, что «Св. Николай доставит попутный ветер и на некоторое время освободит их от гребли и работы… » (Олеарий, 1906).

Миколе, как и Велесу – богу наживы и Удачи, посвящает Садко золотую казну. И к нему же обращается за прибавлением богатства и удаче в торговле, причем господь Бог явно поставлен на одну ступень со св. Николаем:

Да змолился Садко да господу Богу,

Как тому-то нынь Мыколы нынь святителю:

– Я построю тебе церковь соборную,

Да на-во име Миколы нынь святителя.

Кабы тут у Садка да казны прибыло…

(Новг. былины, 1978, с. 189, 202, 206)

Похож Никола на волохатого Велеса и обликом. Иногда Никола не назван по имени и похоже, что такой вариант былины более древний, но по образу «белыя седатыя старика» мы без труда понимаем, о ком идет речь:

Во снях ему не спалось, грозно виделось:

Приходило старчище незнай собою;

Говорил старчище таковы слова…

Кроме того, «стар-матер человек Микола» покровительствует при заговорах, а функции его, судя по их текстам, в точности совпадают с функциями древнего Велеса (Чародейство. Волшебство…, 1998, с. 151, 295, 321). В дополнение к уже упомянутым заговорам от зверя лесного и на сохранение скота приведем такие: «Святый Николае отворяет морскую глубину, поднимает железные врата, залучает от раба Божия усови аду в челюсти»; «Святой Николай, ты разрушаешь горы, разрушаешь камни. Разрушь горе, колдовство, чародейство, зависть, ненависть, сделки, сглаз, от плохой минуты рабу Божьему не на час, не на два, а навсегда».

«Зимний Микола едет на санях»… «Ехал в санях Микола, просил ночлега. Обещал приехать в мае на телеге». На санях является под Новый Год Чудотворец под именем Морозко. Характерно, что в эпоху «развитого православия» гроб с телом усопшего в восточнославянских деревнях продолжали ставить на сани (Велецкая, 2003). Смерть и поныне ассоциируется с холодом, поэтому не удивительно, что зимние духи в двоеверческой традиции носят навьи имена (от корня * мр – Мороз, Морозко) (Ончуков, № 108). Они привечают добрых и трудолюбивых людей, а злых замораживают или позорят.

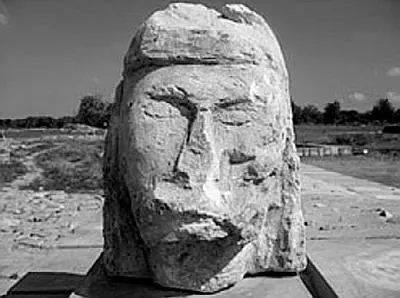

Древнеболгарское изображение Деда Коляда (или, возможно, Деда Мороза), в котором исследователи видят воплощение Велеса

Морозко, или же Дед Мороз, дедушка Смерть, в православии соответствует именно Николаю-угоднику (одна из причин, по которой сегодня церковь так стремится «прибрать» к рукам совершенно языческий персонаж). Мороз появляется как белый, седой Рождественский Дед в числе ряженых. Он, по-видимому, является также и воплощением мудрой старости. Достаточно вспомнить волшебных коней Сивку-Бурку вещую каурку или Сивого мерина из русских сказок. Именно Сивка запряжен в сани Рождественского Деда, в день Коляды провожают Сивого старика, а тот метлой заметает за собой след. Старость и юность сходны. Николай и Дед Мороз любят ребятишек и всячески угождают им, щедры и выполняют просьбы взрослых и детей. Иногда упоминают двух или трех Морозов – Синий нос, Красный нос и Белый нос (степени обморожения?) – но это, видимо, лишь образы трех зимних месяцев.

Никола Чудотворец чаще встречается либо на дороге (он, как и Гермес, пилигрим, дорога – его вотчина), либо в лесу, где он покровительствует животным, подобно все тому же Велесу (или лешему – см. «Николо Дубеньский» (Ончуков, № 139), «Николо Дуплянский»). «…Леший, переправляя похищенных (им) с одного берега на другой, уподобляется Харону, перевозящему мертвых по водам подземных рек». Леший обладает даром предсказания будущего. «…Кроме того, леший уносит душу человека после его смерти, если тот оказывал ему услуги при жизни» (Криничная, 2001, с. 420–427). Лес также издревле осмысляется как потусторонний мир, обиталище мертвых. Все это действительно прочно увязывает древнего Велеса с представлениями о лешем, бытующими в России и ныне.

Велес – бог по преимуществу северный. Значит, и искать подобные сказы о нем необходимо в соответствующих сборниках: там меньше наслоений. Традиция не умирает… Среди предреволюционных изданий хотелось бы выделить собрание «Сказки и песни Белозерского края». Уже в первом томе сборника братьев Б. и Ю. Соколовых содержатся «Николай Чудотворец и Иван купеческий сын» (Белозерск., с. 368–375; 162–167; 236–238; 446–449); «Савелей богатой и Микола Милостивой» [22]; «Мужик несчастной и Микола Милостивой» [23]; «Николай Чудотворец»; «Завистливый поп и Николай Чудотворец» [24]. В самом деле, Николай со всей языческой откровенностью научает уму-разуму и служителей христианской церкви, выступает, как и Илья Муромец, покровителем (голи), того обездоленного, нищего класса русского народа, который сам не способен противостоять бесчинствующей власти и которому остается лишь смеяться или уповать на Николу.

«Навии бьют полочаны». Миниатюра из Радзивилловской летопись о событиях 1092 г. в Полоцке. Невидимые существа угрожали жителям. Но, кем бы они ни оказались на самом деле, властителем Навьего мира считали Велеса

Совокупность разнообразных функций Николы нашла отражение в следующем мифологическом, в общем-то, рассказе Генриха Штадена (немца, служившего опричником при Иване Грозном) о походе Грозного на Псков в 1570 г.: «Великий князь [Иван Грозный] отдал половину города [Пскова] на грабеж, пока он не пришел ко двору, где жил Микула ( Mikula ). Этот Микула – прожиточный мужик ( Kerls ); живет во Пскове во дворе один, без жены и детей. У него много скота, который всю зиму ходит во дворе по навозу, под открытым небом, растет и тучнеет. От этого он и разбогател. Русским он предсказывает многое о будущем. Великий князь пошел к нему на двор. Микула же сказал великому князю: “Довольно! Отправляйся назад домой!” Великий князь послушался этого Микулы и ушел от Пскова обратно в Александрову слободу» (Штаден, 1925, с. 54). Никола, с одной стороны, олицетворяет собой материальный достаток, он связан со скотом, он прорицает, а с другой – выступает как защитник народа, причем противостоит в этом качестве княжеской власти; спасение Пскова при посредстве Николы закономерно выглядит как чудо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: