Дмитрий Гаврилов - Боги славянского и русского язычества. Общие представления

- Название:Боги славянского и русского язычества. Общие представления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-074-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Боги славянского и русского язычества. Общие представления краткое содержание

Книга «Боги славянского и русского язычества» обращена к неравнодушным и думающим людям, которые предпочитают постигать истоки славянской и русской культуры с научных позиций. Авторы стремятся не столько предложить готовые ответы на вопросы о том, каковы были языческие боги наших предков, сколько побудить самостоятельно искать эти ответы, то есть размышлять, сравнивать и сопоставлять доступные документальные свидетельства, обращаться к подлинно научным материалам, а не довольствоваться тем, что предлагают ширпотребовские издания, научная ценность которых порою сомнительна.

Для широкого круга читателей.

Боги славянского и русского язычества. Общие представления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как мы знаем, белому богу Свентовиту (также высшему божеству, «богу богов») посвящен белый конь, но сам обряд гадания весьма сходен. На Збручском кумире, который Б. А. Рыбаков отождествил с Родом, в нижнем ярусе также изображено некое трехликое божество.

Трехликий идол, найденный в окрестностях Магдаленсберга (Шентленской горы) в Каринтии (Словения), датируется римским временем. Ряд западноевропейских исследователей полагает весьма высокой вероятность того, что он изображает Триглава как божество

Это должно бы навести на мысль, что германские авторы называли Триглавом черного бога, в пользу чего говорит и поклонение славян Штетина ореху (по словам того же Герборда), который считают навьим деревом, связанным с нижним миром. В поздних сербских источниках сказано: некий великан Троян боится солнечного света и у него козлиные уши (это согласуется со сведениями « Mater Verborum »), что тоже указывает на хтонический характер персонажа. Впрочем, у западных славян многие божества многоголовы и многолики, однако лишь одно именуется с точки зрения количества «голов». Нет среди имен ни Семиглава, ни Пятиглава, ни Четырехглава… А уж чего, казалось бы, проще: назвать того же Световита «Четырехликим». Вывод напрашивается.

Триглав из прильвицкой коллекции (музей в Нойеольденбурге)

Германцы только решили, что Триглав – божество, но Триглав – не отдельный, пусть даже высший, бог, а собст венно обожествленный принцип единства и противоположности трех его составляющих (Гаврилов, Наговицын, 2002, с. 190–233). И уж в любом случае – не богиня.

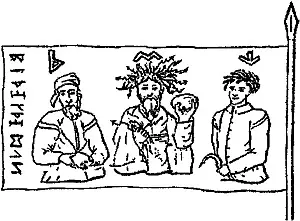

Триада высших литовских богов на изображении «древнего Литовского флага» (по T. Narbutt, 1835)

Если под идеей о «триадах» кельтских бардов кроется некое историческое зерно, можно предположить, что Триглав, упоминаемый в области тесных славяно-кельтских контактов, неким образом связан с этими представлениями.

Однако… очень авторитетный филолог XIX в. А. Н. Веселовский (2006) в примечании на с. 113 к работе «Св. Георгий в легенде, песне и обряде» пишет: «Обратим, кстати, внимание, на украинское сказание, будто лунные пятна – пастух Kotar , любимец богини Триглавы (?), перенесенный ею на месяц, который он поливает водою и тем заставляет расти». И что, собственно говоря, делать с подобным известием? Возможно, что и ничего, если такое сказание имеет книжное происхождение.

Вопросы и сомнения

– Почему, собственно говоря, мы обязательно должны считать «принцип троичности», каким бы он ни был по сущностному содержанию, всенепременно мужским (ср. ирл. Боги Дану – Богини Дану)? Быть может, мы делаем это из-за недостатка сведений или налицо сугубо психологическая привычка считать нечетные числа мужскими?

Рожаницы (Роженицы)

В многочисленных поучениях против язычества Рожаницы или одна из них, Рожаница, сопутствуют Роду при его упоминании (Гальковский, 1913, т. 2). В «Вопросах Кирика» – памятнике словесности XII в. – находим: «Аже се Роду и Рожанице крають хлебы и сиры и мед… » «Извыкоша елени класти требы Атремиду и Артемиде, рекше Роду и Роженице, тации же игуптяне. Також и до словен доиде се слов, и ти начаша требы класть Роду и Рожаницам… а се егуптяне требы кладут Нилу и огневе, рекуще Нил плододавецъ и раститель класом… » (Слово св. Григория). Род сопоставлен с Аполлоном-Атремидом (Артемидом): «Артеми, юже нарицають Родъ» (Мученiе св. Трифона, 1854). Тем самым эта Рожаница может быть близка Артемиде. Одно из прозвищ Аполлона – Мойрагет, то есть «водитель богинь судьбы» (Павсаний, 1938, X, 24, 4–5).

Греческие мойры на восточном фронтоне Пантеона

Логика заставляет нас и связать Рожаниц с тем, что «написано» или пишется при рождении, «на роду». Исходя из параллелей с эллинским пантеоном, у славян могло быть всего две или три высших Рожаницы.

Одна (именуемая выше Артемидой) приняла роды у собственной матери, поэтому Аполлон и Артемид, и Летоид одновременно («Атремид» – явная ошибка переписчика): «Но к Артемиде, деве небесной, стрелы носящей, в родах хранящей, я громко взывала» (Еврипид, «Ипполита») . У Аполлона есть и карательная функция в сфере судьбы: он исполняет высший закон. Так, например, им была наказана Ниоба с дочерьми. Обратим особое внимание на соседство в одном тексте с ним и Мойры, что нашло, вероятно, свое отражение и у славян. «Гибельной Мойрой и сыном Лето я погублен» (Гесиод, Сошествие Пирифоя, 2). (Главных мойр всего три, но под «гибельной Мойрой» понимают именно Артемиду, чьи стрелы столь же смертоносны, как и Аполлоновы).

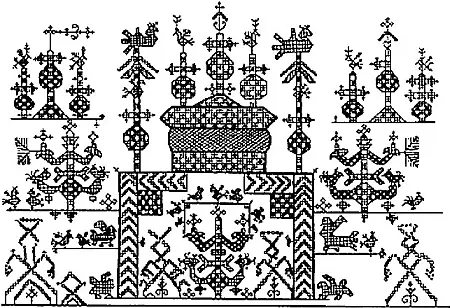

По мнению Б. А. Рыбакова, на этой северорусской вышивке XIX в. на боковых конструкциях второго яруса «церкви и трапезной» изображены Рожаницы

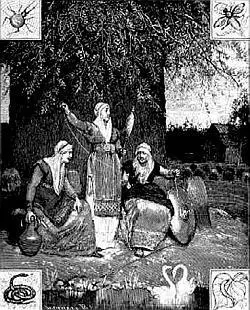

Старинный рисунок с изображением скандинавских норн – «местного воплощения» греческих мойр или римских парок

Велико значение Рожаниц: «То, иже служат Богу и волю его творят, а не Роду, ни Роженицам, кумиром суетным, а вы поете песнь бесовскую Роду и Роженицам» (XVI в.) (Сб. Троицк.).

Под Рожаницами у славян многие понимают Ладу и Лелю, о которых будет сказано ниже, хотя ни разу в рукописях поучений их не именуют так непосредственно. Ясно, что Рожаницы – девы жизни и судьбы, которым «с робятъ первыя волосы стригутъ и бабы каши варятъ на собрание рожаницамъ» (Цветник, XVII в.), но еще в XIII в. люди «готовающеи ражаницам трапезоу и исполняюще демонови чьрпания» (Паремейник, 1271), «а овце вернии людьи, иже работають Богу, а не рожаницам» (Изборник, XIII в.). Отмечали ученые монахи и «ставление трапезы рожаницам и прочая вся служенья дьавола» (Паисiев сборник, XIV в.).

Представление о божествах или духах, присутствующих при рождении человека и прозревающих его будущее, присутствует во многих мифологических системах и перекликается с легендами о норнах, мойрах, пряхах, парках и т. д.

У западных славян (чехи, поляки…) принято отождествлять рожаниц с Суденицами или Суденичками, которые также играют роль судьбоносных предсказательниц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: