Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Название:Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-04364-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо краткое содержание

Книга известного писателя и историка С.Э. Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси (XI—XIII вв.). Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной стороны — бесконечные княжеские распри, с другой — настойчивое стремление великих представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

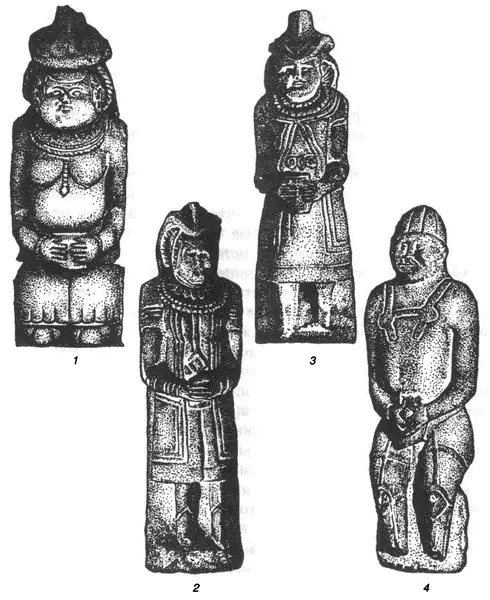

Действительно, каждая половецкая орда представляла собой обособленный родоплеменной коллектив, возглавляемый старейшинами — беками и ханами. По словам рабби Петахьи Регенсбургского (XII в.), «куманы не имеют общих владетелей, а только князей и благородные фамилии». В случае нужды они могли создавать временные военные союзы, но без единого руководства.

Быт половцев был скуден и неприхотлив. Жилищем им служили войлочные юрты и крытые повозки; обыкновенный их рацион состоял из сыра, молока и сырого мяса, размягченного и согретого под седлом лошади. Хлеба они не знали вовсе, а из зерновых культур употребляли в пищу только рис и просо, добываемые посредством торговли.

Недостаток съестных припасов, изделий ремесленного производства и предметов роскоши половцы восполняли путем набегов на окрестные земли. Одной из важнейших статей добычи были рабы, которых сбывали на невольничьих рынках Крыма и Средней Азии.

Тактика грабительских налетов («облав») была доведена половцами до совершенства. Основной упор делался на стремительность и внезапность нападения. Участник Четвертого крестового похода, французский хронист Робер де Клари, поражался тому, что половцы «передвигаются столь быстро, что за одну ночь и за один день покрывают путь в шесть, или семь, или восемь дней [обычного] перехода… Когда они поворачивают обратно, вот тогда и захватывают добычу, угоняют людей в плен и вообще берут все, что могут добыть». Евстафий Солунский дает половцам сходную характеристику: «Это летучие люди, и поэтому их нельзя поймать»; народ этот «в одно и то же время… близок и уже далеко отступил. Его еще не успели увидеть, а он уже скрылся из глаз». Даже такие полноводные реки, как Днепр, Днестр и Дунай, не являлись для половцев непреодолимой преградой. Для переправы кибиток они использовали своеобразные плоты, изготовленные из десятка растянутых лошадиных шкур, крепко связанных одна с другой и обшитых по краям одним ремнем. Воины переправлялись сидя верхом на кожаных мешках, набитых соломой и так плотно зашитых, что ни капли воды не могло просочиться внутрь. Те и другие «плавсредства» привязывали к хвостам лошадей, которые доставляли их на тот берег.

Основной тактической единицей половецкого войска было родовое ополчение численностью от нескольких десятков до 300—400 всадников, со своим предводителем — беком и знаменем (бунчуком). В целом каждая половецкая орда могла выставить примерно от четырех до семи тысяч взрослых мужчин-воинов. Из-за слабости своего вооружения (главными видами их оружия были луки [48] Которыми, впрочем, половцы владели в совершенстве. По свидетельству рабби Петахьи, они «отлично стреляют из лука и убивают любую птицу на лету».

и копья, доспехами — плотные кожаные и войлочные куртки) половцы старались не вступать в лобовое столкновение с противником, предпочитая засады, притворные отступления и обходные маневры. Города и крепости, даже плохо укрепленные, почти всегда оставались для них неприступными. Не имея никаких осадных устройств, половцы крайне редко решались брать город «на копье», если только не рассчитывали застать его защитников врасплох. Обычно они стремились измором вынудить осажденных к сдаче, однако не были способны на ведение длительных осад, поскольку необходимость строго соблюдать режим сезонных перекочевок не позволяла им слишком долго задерживаться под городскими стенами.

На войне половцы придерживались степного кодекса чести: свято соблюдали законы гостеприимства по отношению к вражеским послам, в бою стремились не убивать знатных противников, а захватывать их в плен с тем, чтобы затем получить за них выкуп. В качестве союзников или наемников они, как правило, проявляли исключительную верность. Но соседи из них были плохие. Договоры, ручательства, клятвы не значили в их глазах ничего, а вероломство рассматривалось как похвальная хитрость. Византийская писательница Анна Комнин (ум. ок. 1153), дочь императора Алексея I Комнина, жаловалась на «податливость», «изменчивость» образа мыслей и «непостоянство» половцев. Такими же ненадежными и беспокойными соседями они стали и для Русской земли.

Пока торки были главными противниками половцев, последние придерживались заключенного со Всеволодом Ярославичем мирного договора. Но после ухода в 1060 г. основной части торческой орды в Подунавье половцы сразу забыли о дружеских обещаниях, данных ханом Блушем Всеволоду пять лет назад. Уже зимой 1061 г. орда хана Искала вторглась во владения переяславского князя. Всеволод, только что разгромивший торков, вероятно, недооценил грозившую ему новую опасность или просто не успел как следует «исполчиться». Во всяком случае, он выступил против половцев с небольшой дружиной без привлечения «воев», то есть городского ополчения. В сражении, состоявшемся 2 февраля, русское войско было разбито. Повоевав Переяславскую землю, половцы ушли назад в степь. «Се бысть первое зло от поганых и безбожных враг», — отметил летописец.

Как известно, беда не приходит одна.

Глава 4.

МЯТЕЖНЫЕ ИЗГОИ

I

Поражение Всеволода от половцев стало предвестием череды внутренних смут и раздоров, которые привели в конце концов к полному крушению политического режима соправления трех братьев.

Мир в княжеском семействе нарушил владимиро-волынский князь Ростислав Владимирович. Причины его возмущения против дядей неизвестны. Летопись сообщает только, что в 1064 г. «бежа Ростислав Тмутороканю» [49] Согласно археологическим данным, Тмуторокань была тогда процветающим военным, торгово-ремесленным и церковным центром Северного Причерноморья. Город окружали мощные стены из сырцовых кирпичей, облицованных камнем. Раскопки в жилых кварталах обнаружили следы развитого керамического производства и остатки фундамента большой церкви Святой Богородицы.

. Поступок этот во всяком случае показывает, что Ростислав был недоволен посажением его на владимиро-волынское княжение и, видимо, рассчитывал на что-то другое [50] По С.М. Соловьеву, Ростислава «манила Тмутаракань, то застепное приволье, где толпились остатки разноплеменных народов, из которых храброму вождю можно было набрать себе всегда храбрую дружину, где княжил знаменитый Мстислав, откуда с воинственными толпами прикавказских народов приходил он на Русь и заставил старшего брата (Ярослава. — С. Ц.) поделиться половиною отцовского наследства. Заманчива была такая судьба для храброго Ростислава, изгоя, который только оружием мог до стать себе хорошую волость, и нигде, кроме Тмутаракани, не мог он добыть нужных для этого средств» (Соловьев С.М. Сочинения. Кн. I. Т. 1—2. С. 341—342). Дальнейшие действия Ростислава, однако, показывают, что Тмуторокань была для него не средством, а целью, что никакая другая волость Русской земли его не прельщала, и меньше всего вдохновлял его пример Мстислава.

. Вместе с Ростиславом бежали двое родовитых людей, должно быть его сверстники и хорошие знакомцы, — некто Порей и сын новгородского посадника Остромира Вышата. Кроме того, владимиро-волынского князя сопровождала дружина удальцов, причем достаточно многочисленная [51] Набрать дружину Ростислав мог на нижнем Дунае, где образовалась странная смесь бродячего населения, среди которого, по словам византийского историка Михаила Атталиата, встречались люди всякого языка. Источники свидетельствуют о существовании здесь с X в. вольных русских поселений (см.: Цветков С.Э. Русская история. Кн. 2. М., 2004. С. 89— 90; Готье Ю.В. Русские на Балканском полуострове в XI—XIV веках // Ученые записки Московского государственного педагогического института им. К. Либкнехта. Серия историческая. Вып. II. М., 1939. С. 7).

, ибо летописец говорит, что Ростислав силой «выгна» из Тмуторокани сидевшего там Глеба, сына Святослава Ярославича, «а сам седе в него место».

Интервал:

Закладка: