Александр Бадак - Всемирная история. Том 2. Бронзовый век

- Название:Всемирная история. Том 2. Бронзовый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест; АСТ

- Год:2002

- Город:Минск, Москва

- ISBN:985-13-0064-0 (т. 2) ISBN 985-433-989-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бадак - Всемирная история. Том 2. Бронзовый век краткое содержание

Редакционная коллегия: И. А. Алябьева, Т. Р. Джум, С. М. Зайцев, В. Н. Цветков, Е. В. Шиш.

Второй том «Всемирной истории» открывается историей Египта Среднего царства и началом Вавилонской государственности. Весь материал дается в классическом наложении, но некоторые вопросы истории микенского периода, ранних государств Индии и Китая, ближневосточных государств дополнены как новыми исследовательскими данными, так и изложением некоторых спорных гипотез и теорий.

Всемирная история. Том 2. Бронзовый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

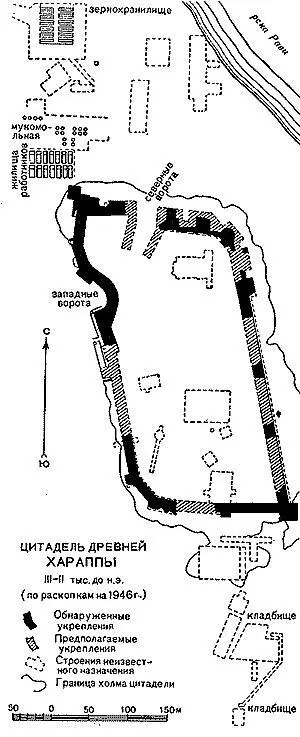

О социально-экономической структуре общества в известной мере говорят различия в жилых постройках и погребениях, наличие цитадели, где располагались местные власти и была ставка правителя.

Население занималось земледелием, разведением скота, ремеслом и торговлей. Выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, хлопок. Новые раскопки в Калибангане (Раджастхан) указывают на знакомство жителей с плугом. В сельском хозяйстве и ремесле широко применялись металлы, прежде всего медь, а также бронза.

У носителей Хараппской цивилизации были развиты культы богини-матери, животных, деревьев, связанные с тотемистическими представлениями. Поклонялись жители также огню и воде. В Калибангане открыты остатки алтарей, а в Мохенджо-Даро — огромный бассейн, имевший сакральное назначение.

Хараппская цивилизация была одной из самых крупных на древнем Востоке. Она охватывала районы Пенджаба, Саураштры, Раджастхана, на западе доходила до Белуджистана (поселение Суткагендор), на востоке — до Уттар-Прадеша (поселение Аламгирпур), на севере — до Пенджаба (поселение Бхагатрав), т. е. протянулась примерно на 1600 км с запада на восток и на 1250 км с севера на юг.

Позднехараппские традиции, чрезвычайно стойкие в энеолитических культурах Центральной Индии, Саураштры, Катхианварского п-ва, в многом сохранялись в данном регионе вплоть до появления ведийских племен. К этому периоду бурно протекавший процесс ассимиляции достиг уже такой стадии, что условно можно говорить о единой культурной традиции различных этнических компонентов Северной Индии. Хараппанцы расселялись в разных направлениях — двигались в Центральную Индию, Декан, на восток, оказывая немалое влияние на местные культуры.

Поскольку хараппские тексты окончательно не прочитаны, многие собственно хараппские черты в древнеиндийской культуре позднейших эпох выявить довольно трудно, но определенную преемственность можно отметить и при современном уровне знаний.

В Калибангане, в южной части цитадели, индийские археологи открыли платформы из сырцового кирпича, на которых помещались алтари. Тут же были обнаружены сосуды с остатками золы и терракотовые изделия, служившие, видимо, культовым даром божеству. Ритуальное назначение самих сооружений не вызывает сомнения. По всей вероятности, здесь совершались не индивидуальные обряды, а пышные церемонии с участием жрецов.

Исследователи Хараппской цивилизации считают, что некоторые здания в главных центрах на Инде имели явно сакральное назначение. Как полагает М. Уилер, «серия строений» к востоку от цитадели в Мохенджо-Даро составляла часть храмового комплекса (в одном из помещений еще экспедицией Дж. Маршалла был найден стеатитовый бюст «бородатого мужчины», который в научной литературе условно именуется «жрецом»).

Судя по материалам лингвистики, археологии и литературных памятников, отправление религиозных обрядов у индоариев в первый период их расселения в Индии не было связано с воздвижением крупных алтарей и храмовых комплексов; последние стали создаваться в послеведийскую эпоху и особенно в период формирования индуизма, что, по всей вероятности, можно объяснить влиянием местных доарийских верований.

Уже давно внимание ученых привлекает изображение на печати так называемого рогатого бога, сидящего на троне или на земле. Своеобразна его поза — ноги как бы прижаты к телу, пятки соприкасаются — типичная йогическая «асана». На голове божества два рога, между ними дерево; окружают его тигр, носорог, зебу, слон. На одной из печатей около головы имеются два выступа, которые являются еще двумя ликами этого прото-Шивы. Известно, что в индуизме Шива часто предстает в образе Пашупати — покровителя скота, властелина природы — и воспроизводится трехликим. Поклоняются ему и как предводителю йогинов. Сходство между «рогатым богом» и Шивой индуизма значительно.

Не исключено, что в ту отдаленную эпоху уже существовал и культ его спутницы — богини, известной в последующей индуистской традиции под именами Парвати, Дур га, Ума. На печатях она изображена в разных видах: иногда как смиренная властительница, иногда как свирепая «рогатая» богиня. Встречается также необычный сюжет, передающий, очевидно, некую неарийскую легенду. Среди ветвей священного дерева пиппала стоит «рогатая» богиня, а перед ней на коленях — существо с рогами; у нее и у него длинные косы, на руках браслеты. У коленопреклоненного божества на голове заметен третий выступ, напоминающий цветущую ветку.

Воздействие хараппской и вообще доарийской традиции выразилось и в появлении у индоарийцев практики изображения богов в «человеческом облике», а также всего круга представлений, сопряженных с аскетизмом. У индоариев отсутствовала аскетическая практика, имевшая местные корни (йогическя поза прото-Шивы — одно из свидетельств бытования подобной практики в эпоху Хараппы).

К протоиндийской цивилизации восходят и распространенные позже такие культы, как культ матери-богини, особо развившийся в индуизме в виде поклонения верховным богиням, почитание священных растений (например, дерева ашваттхи, столь популярного и в буддизме) и животных. Было высказано предположение, что носорог, очень часто встречающийся на хараппских печатях, мог быть прототипом однорогого вепря — аватары, главного бога вишнуизма.

В начальный период своего пребывания в стране индоарии не возводили крупных сооружений (уклад их жизни был совершенно иным), для Хараппы же монументальная архитектура была весьма характерна, строительные приемы, которые использовались при создании городских поселений в долине Ганга, вырабатывались не без влияния этих древних традиций. Исследователи полагают, что Хараппа повлияла и на сам процесс «вторичной» урбанизации, возродившийся через много столетий, уже в других исторических условиях.

В это тяжелое время в хараппские города небольшими разрозненными группами начинают проникать чужеземцы — выходцы из областей Белуджистана, на что указывают материалы археологии и палеантропологии.

Возможно, пришельцы довершили падение отдельных крупных городов (в частности, Хараппы и Мохенджо-Даро), но маловероятно, что они существенно повлияли на судьбу городов и поселений Саураштры и Катхиаварского п-ва, хотя здесь это не было связано с приходом чужеземцев. Данные карбонного анализа, проведенного при раскопках в Рангпуре и Лотхале, показали, что первые признаки упадка обнаружились в Лотхале — важном центре морской торговли — еще в XIX в. до н. э.; особенно упадок усилился в XVIII–XVII вв. до н. э., когда прервались непосредственные контакты с городами на Инде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Бадак - Всемирная история в 24 томах. Т.1. Каменный век [гнусная калибрятина]](/books/1070832/aleksandr-badak-vsemirnaya-istoriya-v-24-tomah-t-1.webp)