Юрий Звягин - Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории

- Название:Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательский дом Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4169-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Звягин - Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории краткое содержание

Согласно всем учебникам, Русь складывалась вокруг великого торгового пути из варяг в греки, соединявшего Балтийское море с Чёрным. Через Неву — Ладожское озеро — Волхов — Ильмень — Ловать — Днепр шли с севера на юг за византийским золотом и товарами норманны-варяги, подчинявшие славян…

Повесть временных лет хранит единственное свидетельство об этом знаменитом пути. Но существовал ли он в действительности? Журналист и историк Ю. Звягин на основе современных археологических данных, изучения местности по всему предполагаемому пути, а также результатам экспедиции «Хольмгард» (1994, 1996) доказывает, что путь из варяг в греки через всю Русь — миф. Создан он, вероятно, русскими книжниками в то время, когда утверждалась «варяжская» версия становления Русского государства, то есть не раньше XII века, и это заставляет иначе взглянуть на первые века русской истории.

Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ну, дальше, как вы можете догадаться, в слоях Ладоги продолжают находить вещи, которые можно соотнести со славянами, финнами, скандинавами, фризами и так далее. Ну, что ж, в Бирке, к примеру, львиная доля керамики — славянская.

Причём скандинавские вещи (гривна с молоточками Тора, деревянный «став» с рунической надписью) относятся уже, как минимум, к середине IX века. Даже, скорее, к началу X. К примеру, знаменитые овальные фибулы (напомним, что одну такую нашли в «кузнечной мастерской»). Так вот, по мнению занимавшейся их исследованием B. C. Дедюкиной, относятся они на самом деле к X—XI векам. И в Скандинавии-то скорлупообразные фибулы получили широкое распространение только с X века, хотя встречались и ранее. Вообще, кроме «набора кузнечных инструментов», все остальные «скандинавские» находки наиболее надёжно датируются всё же X веком.

В одном с ювелирной мастерской слое Ладоги мы видим типичные для Руси жилища — срубы с печами. Правда, есть один-два «больших дома», которые можно считать пристанищем скандинавской дружины (как раз в них и найдены скандинавские вещи), но основное население явно остаётся славянским. То есть скандинавы выглядят не постоянными жителями этих мест, а приходящими сюда по приглашению ладожских князей наёмниками. Тогда и вещи «приходят» вместе с ними, а не путём торговли. А кое-что изготавливается на месте, по «импортным» образцам.

в. Спят курганы тёмные

Теперь, собственно, к могилам. И начнём не со скандинавов, а с того, как, судя по могилам, расселялись на севере славяне.

Славяне на севере будущей Древней Руси представлены двумя культурами, называющимися как раз по их типичным захоронениям. Первая — культура длинных курганов, связанная с кривичами. Вторая — культура сопок, сопоставляемая историками с ильменскими словенами.

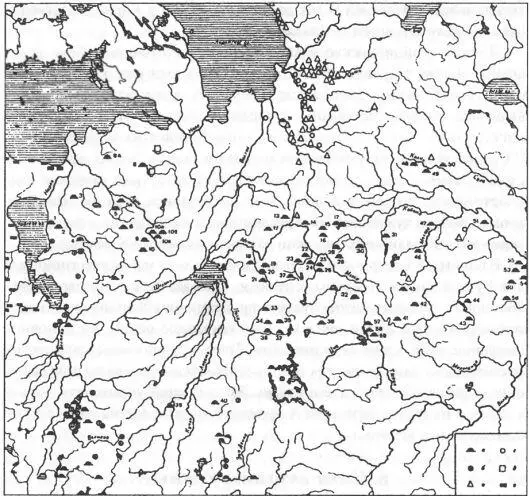

Вот как она распределяется [149] Цветков С. В. Русская история. Кн. 2. С. 263.

(см. карту 14).

Карта 14. Курганы IX—Х вв. Словенской земли: а — курганы ильменских словен; б — курганы псковских кривичей; в — курганы веси; г — курганы со скандинавским инвентарём; д — могильники води; е — могильники эстов

Уже отсюда мы видим, что основная полоса расселения словен тянется от берега Балтики в районе впадения туда Луги к Ильменю и дальше на восток, в сторону Волги. А если говорить о пути на юг (или с юга), то маршрут явно идёт по Великой, а не по Ловати.

Но это просто размышления над картой. Посмотрим, что пишут о маршрутах движения на север славян историки.

«…Представляется более чем вероятным, что сперва кривичи пришли всё-таки на территорию современной Белоруссии», — пишет С. В. Алексеев [150] Алексеев С. В. Славянская Европа V—VI вв. М.: Вече, 2008. С. 175.

. И дальше, на основании археологических находок славянских вещей в поселениях балтов тушемлинскй культуры, рисует картину продвижения на север. В первой трети V века — Могилёвское Поднепровье (по рекам к северу от Припяти). В первой половине того же века — верховья Ловати (один из древнейших длинных курганов — Полибино в этом районе). Но далее, «основным для движения славян являлось направление вниз по реке Великой и далее по обоим берегам… Псковского и Чудского озёр» [151] Там же. С. 177.

. И только отдельные группы кривичей в начале VI века удаляются на восток от основной массы — в верховья Луги и даже до Белозёрья.

То есть мы видим тут то, что уже отмечали на основании летописного матриала: по крайней мере первоначальное славянское население верховьев Ловати связь имело не с Приильменьем, а с псковскими землями. Куда оно, напомним, и бежало в 1167 году из осаждённых Великих Лук.

Теперь обратимся к словенским круглым сопкам. А тут картинка следующая.

«В последних десятилетиях VII века на землях Поволховья появились новые славянские пришельцы. Они называли себя „словене“ или „венды“» [152] Алексеев С. В. Славянская Европа VII—VIII вв. М.: Вече. С. 328.

. Пришли они, как теперь совершенно ясно, из Полабья и Поморья.

Но куда? Древнейшая из «новгородских сопок» расположена в верховьях Луги (Репья). Древнейший город — Любша — в низовьях Волхова. Крупнейшее селище — на ручье Прость в двух километрах южнее Новгорода. Вполне понятно становится, что пришли словене с Запада либо по морю, либо вдоль берега его. А потом по Луге поднялись на восток. Таким образом, пути на юг по Ловати они явно не знали.

Если кто его и знал, так это кривичи. В первой половине VIII века их вытесняли из Приильменья на юг. И за несколько десятков лет кривичи плотно заселили верхнее и среднее течение Западной Двины, верховья Днепра и даже Волги. Но опять же: кривичам путь на север был не актуален. Там сидели враждебные им словене. А в Балтику можно было ходить по Двине.

Это же следует из исследований другого Алексеева, упоминавшегося уже Леонида Васильевича, крупнейшего археолога-слависта, занимавшегося Белоруссией. Он указывает, что изо всей кривичской территории наименее заселёнными были водоразделы Западной Двины и Днепра, где зафиксированы единичные курганы. Так что у славян вряд ли был особо оживлённый торговый путь даже с Двины в Днепр, не говоря уж о Ловати.

И вообще профессор Могилёвского университета Я. Г. Риер ещё в начале восьмидесятых годов прошлого века выяснил, что заселение Полоцкой и Смоленской земель зависело не от рек, а от лесов. Славяне на территории нынешней Белоруссии и Смоленской области селились не на крупных, а больше на мелких реках и на опушках леса. Стало быть, водные пути не играли в их жизни столь уж большой роли.

г. «Гробница Рюрика» и прочие раритеты

Вернёмся теперь к нашим норманнам. Первый могильник, который считают скандинавским, расположен на нижней береговой террасе Волхова, напротив ладожской крепости. Даты этих могил относят к 870–880 годам («времена Рюрика»). В некоторых из них найдены ладейные заклёпки (от 40 до 200), на основании чего захоронения считаются скандинавскими. Де имело место сожжение в ладье, а это типично скандинавский ритуал. Правда, в кургане № 6 (самом сохранившемся) найдена всего одна заклёпка. Зато есть деревянный гроб (правда, пустой), остатки столба, а также серебряная лунница. «Лунница, типично „восточнославянской“ формы (заимствованной у авар), украшена в технике филиграни, известной по датским фибулам типа „Терслев“, изготавливавшимся в юго-западной части Балтики, на островах Эланд и Готланд, а также в бассейне оз. Мелар (там, где в предшествующий период IX в. прослеживалась активность христианских миссий и немецкого художественного ремесла).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: