Михаил Ципоруха - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии

- Название:Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭНАС-КНИГА, 2012 г.

- Год:2012

- ISBN:978-5-91921-130-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ципоруха - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии краткое содержание

В XII–XX веках русские мореплаватели, землепроходцы и ученые-натуралисты открыли великое множество географических объектов, занесенных на современную карту мира. Лишь малая часть наших великих первооткрывателей знакома читателям из учебников географии и истории. В своей книге «Первопроходцы» Михаил Ципоруха собрал бесценную информацию о тех путешественниках, чьи имена сегодня незаслуженно забыты.

Книга содержит биографии русских исследователей, волнующие истории их путешествий, культурные очерки о жизни малоизвестных народностей и описания географических объектов, сделанные во время экспедиций. Каждая глава посвящена отдельному путешественнику. Старинные карты, архивные материалы прекрасно дополняют и иллюстрируют издание.

Книга «Первопроходцы» рекомендована к прочтению детям среднего и старшего школьного возраста и их родителям.

Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во многих местах по берегам Байкала из глубин бьют горячие минеральные источники. Исследователи указывают также на аномально высокий разогрев недр под Байкалом, благодаря чему фиксируется значительный тепловой поток, излучаемый впадинами Байкальской зоны.

Ранее считали, что берега Байкала расходятся со скоростью 1,0–1,5 миллиметра в год, но измерения, проведенные в 1970-х годах, показали: до 10 миллиметров в год, а такая скорость растяжения (расхождения) дна присуща океанским рифтам. Поэтому и захотелось ученым из Института океанологии им. П. П. Ширшова изучить Байкал с позиций океанической геофизики, с использованием морских методов и аппаратуры.

К этому следует добавить, что Байкал — уникальный природный объект. Воды Байкала, объем которых составляет до одной пятой запасов поверхностных пресных вод планеты, слабо минерализованы и отличаются исключительной прозрачностью и чистотой. Флора и фауна Байкала разнообразна, причем почти 100 процентов всех обитателей встречаются только в этом месте земного шара.

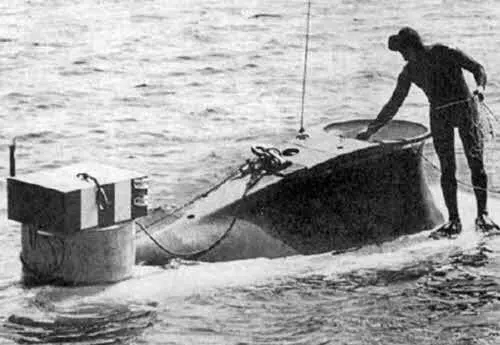

В 1977 году началась комплексная геолого-географическая экспедиция Института океанологии. В исследованиях активно использовали судно «Г. Ю. Верещагин»; также были доставлены с Черного моря два глубоководных обитаемых аппарата типа «Пайсис» (английское слово Pisces — Рыбы, название созвездия и знака зодиака). В экспедиции приняли участие научные сотрудники Московского и Иркутского университетов, Лимнологического института, Института геохимии Сибирского отделения Академии наук, Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта.

Батискафы «Пайсис» опускались в Байкал на глубину 1 400 метров и даже ниже. Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и другие гидронавты разглядели на подводном склоне озера характерные образования, появляющиеся в зонах растяжения и сброса. А не занесенные осадками трещины, увиденные ими через иллюминаторы, подтвердили: механизм Байкальского рифта работает, и разлом растет. Развивающаяся трещина — это еще не классический океанический рифт, ее возраст около 20 миллионов лет. Ученые предполагают, что в течение миллионов лет, если процесс не остановится, берега Байкала будут постепенно расходиться, и на его месте, возможно, возникнет океан.

Аппараты «Пайсис» послужили науке в исследованиях на Байкале и в 1990-х годах, а в 2008–2009 годах на дно Байкала погружались батискафы «Мир-1» и «Мир-2», которые способны опускаться на глубину до 6 000 метров.

Анатолий Михайлович Сагалевич (теперь Герой России, получивший известность как руководитель погружений аппаратов «Мир» на съемках фильма о гибели «Титаника» и при исследовании дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса) рассказал о новых открытиях:

«Это уникальное озеро, с малоизученной флорой и фауной… На дне Байкала существует альтернативная форма жизни. Сегодня уже многие интересуются океаническими гидротермальными источниками, иной (бескислородной) формой жизни на дне океана. Еще в 1991 году мы открыли аналогичные излияния, так называемые метановые сипы, на дне Байкала. Основой жизни там является не кислород, как на суше, и не сероводород, как на дне океана; белок рождается на базе метана и окислительно-восстановительных реакций — так называемый метаносинтез. Несомненно, мы найдем новые виды живых организмов вблизи метановых сипов…

На дне озера уже обнаружено очень перспективное топливо — газогидраты… Почти при каждом новом спуске мы открывали что-то новое. Например, впервые в пресной воде были обнаружены обширные поселения глубоководных бактерий, по виду напоминающие снежные сугробы. А в районе Баргузина нами были обнаружены естественные нефтяные пятна (то есть выход углеводородов на поверхность дна, сквозь осадочные толщи). Когда вышел отчет по итогам. экспедиций, он вызвал эффект разорвавшейся бомбы в научном мире».

15 июня 2009 года 65-метровая платформа «Метрополия» с батискафами «Мир-1» и «Мир-2» и мощным краном на борту, ведомая научно-исследовательским судном «Академик Коптюг», вышла на просторы Байкала. Спуски батискафов осуществлялись все лето. Проводились всесторонние исследования байкальских вод, флоры и фауны, состояния дна нашего пресноводного моря. Осенью двухгодичная научно-исследовательская программа была успешно закончена.

Но изучение Байкала продолжается. Впереди новые открытия и свершения отечественных ученых.

Библиография

Алдан-Семенов А. И. Черский. — М.: Мол. гвардия, 1962.

Александровская О. А. Становление географической науки в России в XVIII веке. — М.: Наука, 1989.

Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI–XVII веках // Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. — М.: Изд-во АН СССР, 1955.

Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. — М.: Гос. изд-во географ, лит., 1950.

Белов М. И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 1. — М.: Морской транспорт, 1956.

Берг Л. С. Открытие Камчатки и экспедиция Беринга. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Бэр К. М. Автобиография. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Васнецов В. А. Под звездным флагом «Персея». — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. Виттенбург П. В. Жизнь и научная деятельность Э. В. Толля. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

Галазий Г. И. Озеро Байкал. — М.: Знание, 1985.

Григорьев А. В. Земля Санникова // Известия Российского географического общества. Т. 18. № 4. СПб., 1882.

Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. — М.: Гос. изд-во географ, лит., 1950.

Забелин И. М. Встречи, которых не было. — М.: Мысль, 1966.

Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. — М.: Гос. изд-во географ, лит., 1954.

Крашенинников С. П. Описание Земли Камчатки. — М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949.

Кузьмин А. Г. Татищев. — М.: Мол. гвардия, 1987.

Лебедев Д. М. География в России Петровского времени. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Лебедев Д. М. География в России XVII века. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

Лебедев Д. М. Очерки по истории географии в России XVIII века (1725–1800). — М.: Изд-во АНСССР, 1957.

Леонов Н. И. Александр Федорович Миддендорф. — М.: Наука, 1967.

Лукина Т. А. Иван Иванович Лепехин. — М.: Наука, 1965.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: