Николай Кирмель - Спецслужбы Белого движения. Контрразведка. 1918-1922

- Название:Спецслужбы Белого движения. Контрразведка. 1918-1922

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Вече»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1337-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Кирмель - Спецслужбы Белого движения. Контрразведка. 1918-1922 краткое содержание

Вторая книга Н.С. Кирмеля рассказывает об органах контрразведки Белого движения. Приоритетным направлением в их деятельности стало обеспечение безопасности правящих режимов в политической, финансовой и экономической сферах. На страницах книги автор рассказывает об организации и функциях белогвардейских контрразведывательных органов, борьбе с большевистским подпольем, преступностью и контроле над политическими настроениями в обществе и армии.

Спецслужбы Белого движения. Контрразведка. 1918-1922 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Р. Гайда

Д.Л. Хорват

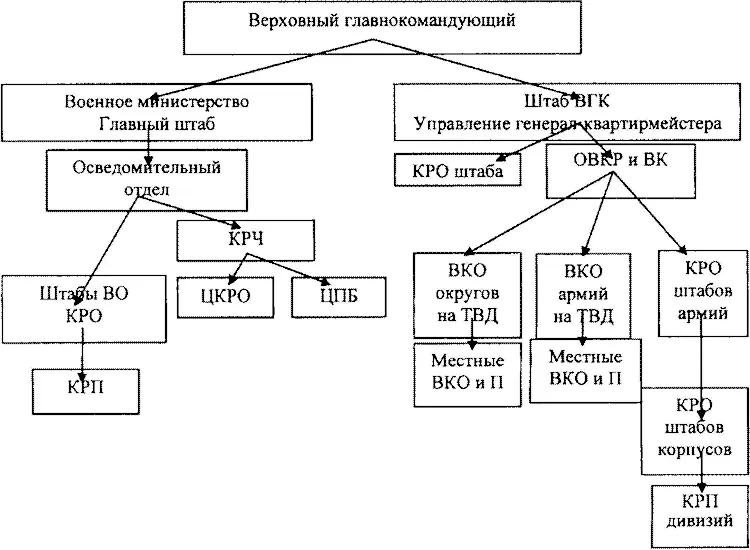

Схема контрразведывательных органов в Сибири. Апрель-июнь 1919 г.

Сост. по: ГАРФ. Ф. Р-5793. Оп.1. Д.1. Г.Л. 137; РГВА. Ф. 39466. Д.10. Л. 90, 92, 134-134 об.; Ф. 40218. Оп.1. Д.206. Л. 5-9.

Как следует из вышесказанного, белогвардейская контрразведка весьма эффективно боролась с большевистским подпольем благодаря следующим обстоятельствам: во-первых, тесному взаимодействию с японскими спецслужбами, во-вторых, слабой конспирации среди членов подполья, в-третьих, предательству в его рядах. Однако, несмотря на ряд успехов в борьбе с подпольем, спецслужбы так и не смогли переломить общую ситуацию в пользу белых правительств, политика которых не пользовались поддержкой широких слоев населения. Решение обострившихся социальных и политических проблем силовыми, карательными мерами еще более дискредитировало Белое движение и монархическую идею среди населения, что привело к победе большевиков, взявших «на вооружение и диктатуру, и реализовавших на практике идеи патриотизма и единства страны» [383] Авдошкина О.В. Указ. соч. С. 118.

.

На Севере Россииборьба белогвардейских спецслужб с большевистским подпольем не носила столь ожесточенного характера, как на юге и в Сибири, поскольку не на этом второстепенном участке решался исход Гражданской войны. В то же время следует отметить, что целенаправленная деятельность большевистского подполья в этом регионе являлась серьезной угрозой для безопасности белогвардейского режима и войск интервентов.

К моменту вторжения интервентов из Архангельска уехали почти все видные партийные работники. Оставшиеся в городе коммунисты в первое время старались, прежде всего, обезопасить себя от преследований и найти средства к существованию, а затем уже начали налаживать между собой связи. Ориентировочно в конце августа 1918 года была создана подпольная большевистская группа во главе с председателем профсоюза транспортных рабочих К. Теснановым, которого затем вместе с другими активистами организации арестовала контрразведка. Другая подпольная группа образовалась вокруг председателя профсоюза архитектурно-строительных рабочих Д. Прокашева. Они выпустили три печатных прокламации, проводили агитационную работу в тылу противника, подталкивали солдат на сопротивление против ведения военных действий [384] Чуев В.П. Архангельское подполье. Архангельск, 1963. С. 37, 54.

.

Командующий союзными войсками на Севере России британский генерал-майор Ф. Пуль 7 августа 1918 года издал приказ, запрещавший собрания, митинги на улицах, в общественных местах и на частных квартирах, а затем запретил распространять среди населения слухи «…об одержанных большевиками победах и возможности их приближения». Неисполнение приказа каралось смертной казнью. Интервенты открыли концентрационные лагеря на острове Мудьюг и на берегу бухты Йоканьга.

От интервентов не отставали и белогвардейцы. В октябре 1918 года генерал-губернатор и командующий войсками Северной области запретил проводить собрания без предварительного получения разрешения в установленном порядке, ходить по Архангельску в ночное время без специальных пропусков, ввел военную цензуру почтовых отправлений. По мнению историка А.А. Иванова, предпринятые интервентами и белогвардейцами меры дали некоторые весьма незначительные результаты: в апреле в с. Колежма разоблачено 8 агитаторов, летом предотвращен переход двух рот 2-го Северного стрелкового полка на сторону Красной армии, выявлено несколько разведчиков противника [385] Иванов А.А. «Северная стража»… С. 142–143.

.

Лица, виновные в публичном распространении враждебного отношения к союзным или русским войскам, наказывались тюремным заключением до трех месяцев или крупным денежным штрафом. За те же проступки, совершенные на театре военных действий, либо приведшие к волнениям и нарушениям общественного порядка, виновные наказывались тюремным заключением на срок от 8 месяцев до 1 года 4 месяцев [386] Кубасов A.Л . Указ. соч. С. 48–50.

.

На борьбу с большевиками интервенты и белогвардейцы бросили контрразведывательные органы, которые проводили облавы, обыски и аресты, вели следствие по делам в «сочувствии большевикам» и «агитации в пользу большевиков».

Дела в отношении задержанных лиц, чья виновность в ходе дознания была доказана, направлялись на рассмотрение Особого военного суда.

Из Советской России на территорию Северной области постоянно проникали партийные эмиссары и агитаторы. Однако на начальном этапе войны большевистская агитация «…не носила систематического характера, поскольку на контролируемой «белыми» территории ее вели в основном одиночки, обнаружение которых не представляло затруднений…». Например, в октябре 1918 года были разоблачены два агитатора: кочегар тральщика Т-15 А. Морозов и машинист тральщика Т-28 Е. Курбатов [387] Иванов А.Л. «Северная стража»… С. 143.

.

Ситуация начала меняться к концу 1918—началу 1919 года. В общей сложности к концу 1918 года на территории Северной области действовало около 100 штатных агитаторов, основной задачей которых была переброска агитлитературы в тыл белогвардейских войск [388] Катков Н.Ф. Указ. соч. С. 119.

.

«Большевистские агенты приезжали в Архангельск под видом крестьян, извозчиков, перевозчиков тяжестей и установили прочную связь с рабочими центрами и демократическими кругами крайнего направления, — свидетельствует в своих мемуарах командующий войсками Северной области генерал-лейтенант В.В. Марушевский. — Я начал бороться с этой пропагандой прежде всего тяжелыми репрессивными мерами и введением полевых судов, со всеми последствиями производства дел в этих судах» (расстрелы, тюремное заключение и каторжные работы. — Авт). [389] Марушевский В.В. Указ. соч. С. 258–259.

.

Результатом агитационной деятельности красных уже в январе — феврале 1919 года стало усиление антивоенных настроений, падение дисциплины в войсках белогвардейцев и их союзников, также участились случаи дезертирства и перехода солдат на сторону красных, иногда целыми подразделениями. Помимо этого участились забастовки работников лесопильных заводов и портовых служащих. «Местное население относится к нам не особенно сочувственно, — констатировал один из белогвардейских агентов. — Людей для караула и лошадей дают неохотно и страшно затягивают смену…» [390] Иванов А.А. «Северная стража»… С. 144.

.

Интервал:

Закладка: