Олег Егоров - Дневники русских писателей XIX века: исследование

- Название:Дневники русских писателей XIX века: исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-89349-508-9, 978-5-02-010224-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Егоров - Дневники русских писателей XIX века: исследование краткое содержание

Книга является комплексным исследованием писательских дневников. Анализируется жанровая структура дневника: его функция, типология, метод, стиль и т. д. Вводится в научный оборот большой материал, ранее не входивший в поле зрения исследователей. Наряду с дневниками классиков литературы XIX века (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой) исследуются дневники писателей «второго» ряда (М.П. Погодин, А.С. Суворин). Отдельная глава посвящена дневникам круга Л. Толстого (С.А. Толстая, Т.Л. Сухотина, Д.П. Маковицкий, В.Ф. Булгаков).

Для филологов, культурологов, историков, преподавателей, студентов.

Дневники русских писателей XIX века: исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На первый взгляд, в первой группе дневников послекризисного периода (1880-е годы), в той их части, которая относится к личности автора, повторяются мотивы записей периода индивидуации: критика недостатков сочетается с поисками средств их устранения («9 июня <1884 г.> Одно средство для того, чтобы сделать что-нибудь, это приготовить орудия работы, завести порядок в работе и кормить. Накормить лошадь, запрячь ладно и не дергать, а ровно ехать, тогда довезет легко. То же с работой своей – кормить, т. е. 1) питаться верой – религией, мыслью о жизни общей и личной смерти; 2) чтоб было к чему прикладывать деятельность; 3) не рвать, не торопиться и не останавливаться» (49, 102). Но на самом деле цель критики становится иной. В новом миросозерцании писателя меняется место человека, а с ним – и собственного «я». В дневниках раннего периода критика была направлена на искоренение личных недостатков, для того чтобы занять достойное место в обществе, жить в соответствии с нормами гражданского мира. Теперь же Толстой стремится выделить в человеке (и прежде всего в своем «я») не индивидуальное, социальное или общечеловеческое, а идеальное, «божественное», надчеловеческое. Такое понимание «я» отвечало религиозно-философской части учения Толстого, которая отводила место совершенному человеку в кругу безличного божественного начала. Психологически подобная тенденция представляла собой дальнейшую регрессию сознания от самости к стихии доличного состояния, к фазе развития психики до образования самосознания: «20 декабря 1896 г. Одно очень поразило меня: это мое ясное сознание тяжести, стеснения от своей личности, от того, что я – я. Это мне радостно, потому что это значит, что я сознал, признал хоть отчасти собою того не личного я» (53, 123); «31 мая 1909 г. Сегодня <���…> живо понимал свое ничтожество и не величие – величие сказать мало, а бесконечность – не гадины Льва Толстого, а существа, сознающего себя божественным» (57, 88); «24 октября 1909 г. Очень хорошо было нынче: это поразительно ясное сознание своего ничтожества всячески – и временно, и умственно, и в особенности нравственно» (57, 159): «27 октября, 1909 г. Одно хотел записать – это мое ясное сознание своего ничтожества» (57, 161).

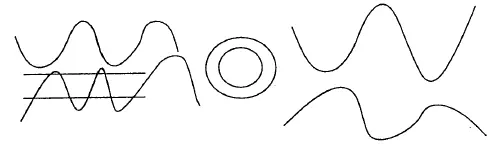

Регрессивное движение сознания Толстого в бессознательное вело его к утрате ощущения реальности своего индивидуального, личностного «я», «самости» (в понятиях глубинной психологии): «1 февраля 1905 г. Понять иллюзию своего я и реальность своего я – одно и то же» (55, 124). Что у Толстого представляет гениальное прозрение, интуицию, впоследствии вошло в научный обиход психологии середины XX в. Толстой рисует в дневнике схемы, увиденные им во сне (еще одно подтверждение реальности движения бессознательного, а не рассудочная конструкция), с высокой степенью точности соответствующие позднейшим открытиям глубинной психологии: «31 января 1890 г. Странное дело: с необыкновенной ясностью видел во сне, что жизнь человеческая не то, что я думал, не круг или шар с центром, а часть бесконечной кривой, из которой то, что я вижу, имеет подобие шара» (т. 51, с. 15).

Согласно глубинной психологии, точка в центре окружности схематически представляет собой «самость», ту часть человеческого сознания, которая развивалась из «я» и представляет высшую (современную) стадию его развития. Установка на движение в бессознательное приводит к тому, что в одной из форм бессознательного – во сне – Толстому архетипически представляется стадия становления сознания в виде аморфной окружности в процессе ее формирования.

Переживаемое Толстым состояние было не плодом его интеллектуального творчества, а отражало реальные процессы в его психике послекризисного периода – энергетическую регрессию (мортидо). Поэтому частые записи в дневнике о смерти являются не следствием пессимизма и старческой мизантропии писателя, а болезненным состоянием его души, где в борьбе животворных сил с танатосом победа оказывается на стороне последнего. Специфической особенностью Толстого было то, что эта болезнь затянулась на долгие годы (около 30 лет). Хотя Толстой и объяснял свое состояние с религиозной точки зрения, подсознательно он понимал этот переход в бессознательное состояние как движение к естественной смерти: «Мне очень грустно, серьезно, но хорошо. Как будто чувствую приближающееся изменение формы жизни, называемое смертью. (Нет, и это слишком смелое утверждение). Не изменение формы, а тот переход, при котором ближе, яснее чувствуешь свое единство с богом. Так я представляю себе:

И т. д.

Прямая линия – это бог. Узкие места – это приближение к смерти, и рождение. В этих местах ближе бог. Он ничем не скрыт. А в середине жизни он заглушен сложностью жизни <���…>» (52, 110).

Аналогичную эволюцию претерпевают и другие образы дневника. Этапы эволюции соответствуют двум периодам жизни писателя – до духовного переворота и после него. С начального периода ведения дневника (конец 40-х годов) до середины 60-х годов, структуру человеческого образа у Толстого определяет его взгляд, сформулированный в записи от 4 июля 1851 года и соответствующий принципу построения художественного образа: «Мне кажется, что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал» (46, 67). Динамика и диалектика являются центральными понятиями, которые Толстой приписывал человеческому характеру. Для Толстого неприемлем односторонне-статичный подход к человеку. Толстой оценивает личность исходя из принципа целостности человеческого характера и противопоставляет этот принцип подходу к человеку своих знакомых из литературной среды: «25 октября <1856 г.> <���…> У моих приятелей литераторов, старых холостяков, у всех одна общая грустная черта: встречаясь с человеком, они считают необходимым вперед определить себе его характер и потом это мнение берегут, как красивое произведение ума. С таким искусственным, мелким зрением нельзя любить и поэтому знать человека. Валерия – цельная натура, поэтому надо особенно осторожно обращаться с ней» (47, 199). В соответствии с этой установкой создаются разные группы образов дневника докризисного периода. Этот принцип изображения характера лучше всего проследить на двух типичных образах – самого близкого Толстому человека Т. А. Ергольской и чаще всех упоминаемого из писателей И.С. Тургенева.

О Ергольской у Толстого на всю жизнь сохранились самые теплые и сыновние воспоминания: с раннего детства она заменяла ему мать. Поэтому неожиданными кажутся те строки дневника, в которых звучат резкие и критические нотки в ее адрес. Однако более глубокий анализ показывает, что дело здесь не в критике, не в оценке, а в общем принципе, которым руководствуется писатель в подходе даже к самому дорогому человеку. Особенностью данного подхода является еще и то, что автор дневника берет на себя смелость судить не о неустановившемся, развивающемся характере, а о натуре сложившейся, в известном смысле типической.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/1099254/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk.webp)