Александр Васькин - «Москва, спаленная пожаром». Первопрестольная в 1812 году

- Название:«Москва, спаленная пожаром». Первопрестольная в 1812 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:caeccf52-1f7c-11e3-b637-002590591ed2

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:9973-5-978-1900-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - «Москва, спаленная пожаром». Первопрестольная в 1812 году краткое содержание

На обложке этой книги неслучайно помещен рисунок из серии «Русские казаки в Париже», передающий необыкновенно мирную атмосферу присутствия российской армии во французской столице в 1814 году Это совершенно несравнимо с тем, как вели себя солдаты Наполеона в Москве в 1812 году, устроив в Первопрестольной сущий погром и ободрав древнюю русскую столицу как липку. Именно о жизни Москвы в том героическом году и повествуется в этой книге: подготовка города к войне, неожиданная его сдача Наполеону, а затем вынужденное самосожжение Первопрестольной, жизнь москвичей во время оккупации, сидение Наполеона на Москве и его безуспешные попытки заключить перемирие, грабежи и варварство вражеских солдат, разорение православных храмов и дворянских усадеб…

А еще психологический портрет московского генерал-губернатора Ростопчина, явившегося катализатором событий двухсотлетней давности, его отношения с Кутузовым и Александром I, подробности создания воздушного шара для борьбы с французами, шпионская сеть в Москве, дело Верещагина, история первого мэра Москвы, тяжелая участь русских раненых, попытка французов перед их бегством окончательно «добить» Москву… Об этом и многом другом рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.

Книга снабжена именным указателем.

«Москва, спаленная пожаром». Первопрестольная в 1812 году - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последние годы жизни графа были связаны в основном с потерями. К сожалению, семья вряд ли могла стать подспорьем в борьбе с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Да и семьи-то как таковой уже не было. Немало хлопот давно уже доставляла Ростопчину его жена, Екатерина Петровна. Вот уж от кого не ожидал он поддержки перед ударами судьбы. Они стали чужими людьми. Началось это еще в 1806 году, когда графиня перешла в католичество, а затем пыталась обратить в чужую веру детей: трех дочерей, Наталью, Софью и Елизавету и двух сыновей, Андрея и Сергея.

Победоносное вступление союзников в Париж 19/31 марта 1814 года .

Худ. И.Ф. Югелъ с оригинала УЛ.Ф. Вольфа

Сын Сергей, к слову сказать, служил в армии, участвовал в военных походах 1813–1814 годов, но моральной устойчивостью не отличался. Много пил, играл в карты, был в долгах. Опекавший Сергея во время войны Закревский всячески пытался наставить его на путь истинный: «Не желаю опечалить г. Федора Василича при приезде сына его в Москву; нужным считаю вас уведомить, Любезный друг, при случае сказать Г. Ф. В., что лечение сие сыну его необходимо и уплата долгов, также кои, по мнению моему, простираются до 25 т., а может стать, и больше; сын может откровеннее ему во всем признаться». [219]

В дальнейшем Сергей Ростопчин не радовал отца, расстроив свое здоровье постоянными кутежами. Находясь после 1815 года за границей, он и вовсе попал в долговую тюрьму из-за отказа отца оплатить очередной долг в 75 тысяч рублей.

Ростопчин боролся с супругой за влияние на детей. Но даже и здесь сил ему не хватало. В 1825 году умерла его младшая дочь Елизавета. Перед смертью дочери мать почти насильно склонила ее к принятию католической веры. Ростопчин, узнав об этом, уже после кончины Елизаветы упросил московского митрополита, несмотря на открывшиеся обстоятельства, похоронить ее на православном кладбище.

«Ростопчина вела пропаганду; она давала мне разные католические книги, не просто благочестивые. Ростопчина основала при Московской католической церкви богадельню, которая до сих пор существует. Я слышала от нее самой, что в доме их в 1812 году у нее было много колибри в оранжерее, которых французы зажарили и съели. Дом их был на Лубянке и очень хорош и великолепен. Мы в 1837 году обедали у нее и бывали несколько раз», – вспоминали мать и дочь Елагины.

Нужно ли говорить о том, каким тяжким бременем лежала на душе у Ростопчина невозможность устройства своей собственной семьи по «русским правилам», жить по которым он наставлял всю остальную Россию. Ненависть к французам была вызвана и тем обстоятельством, что именно французские проповедники влияли на его близких больше, чем он сам. Он призывал изгонять из России французов, а из собственного дома не волен был их выдворить.

А здоровье Ростопчина становилось все хуже. Он реже и реже выезжал в свет. Из «Последних страниц, писанных графом Ростопчиным» в конце ноября 1825 года узнаем мы о подробностях московской жизни, изменившийся с получением известия о смерти Александра. Принимать присягу Константину в Успенский собор Ростопчин не поехал, сославшись на нездоровье. Взгляд его на происходящие вокруг события был по-прежнему скептичен: «Народ равнодушен и несколько доволен, ибо ожидаются милости при коронации. Видно несколько горести напоказ… Дворянство, раздражаемое, разоренное и презираемое, довольно. Военные надеются, что их менее будут мучить».

За месяц до своей смерти Ростопчин узнал о восстании на Сенатской площади, высказавшись по этому поводу вполне остроумно: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями; у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками».

Скончался Федор Васильевич Ростопчин 18 января 1826 года, похоронили его на Пятницком кладбище Москвы.

Кем же был Федор Васильевич Ростопчин в большей степени – политическим деятелем или писателем? Сам граф писал про себя, что кем бы его не назвали, но лакеем он никогда не был. Действительно, он относился к той немногочисленной породе политиков, что всегда отстаивали свое мнение, не взирая на лица. Но это же отсутствие гибкости и превратило его политический опыт в забег на короткие дистанции: пять лет при Павле, два года при Александре. А он-то рассчитывал на большее, не считаясь с политической конъюнктурой, которая и является главным двигателем карьерного роста во все времена. Просидев десять лет в отставке, он потерял время, оставшись все тем же вельможей павловской эпохи.

Его взгляд на мир и убеждения не поменялись. В 1812 году Ростопчин вернулся, но эпоха-то была уже другая! Похоже, граф не понял этого и продолжал с упорством, достойным лучшего применения, не только отстаивать свои принципы, но и воплощать их на практике в Москве. Это и подвело его к пожару, как единственному и быстрому выходу из сложившейся ситуации. Хотя, как мы могли убедиться, не меньшую ответственность несет за это и Кутузов. Но Кутузов скончался через год после окончания Отечественной войны, в 1813 году, и тем самым получил право войти в категорию лиц, о которых и плохо не говорят и как победителей не судят.

Наиболее точная характеристика Ростопчина принадлежит его современнику Петру Вяземскому: «Между тем в графе Ростопчине было несколько Ростопчиных. В Ростопчине, сверх русским свойственной восприимчивости и гибкости, была еще какая-то особенная и крепко выдающаяся разноплеменность. Он был коренной русский, истый Москвич, но и кровный Парижанин. Духом, доблестями и предубеждениями был он того закала, из которого могут в данную минуту явиться Пожарские и Минины; складом ума, остроумием, был он, ни дать ни взять, настоящий Француз. Он французов ненавидел и ругал на чисто Французском языке; он поражал их оружием, которое сам у них заимствовал. В уме его было более блеска, внезапности, нежели основательности и убеждения». Только такой человек и мог поджечь Москву.

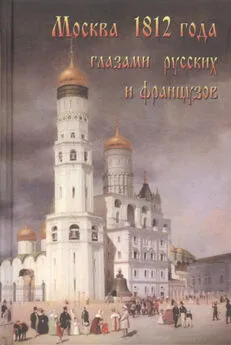

Панорама Кремля. Начало XIX века. Гравюра Э. Финдена.

«Пожар Москвы потушен кровью русского сердца»

Слова из рескрипта Александра I, обращенного к графу Ростопчину, вынесенные в название этой главы, довольно точно и красноречиво характеризуют произошедшие два века назад события.

Московский пожар 1812 года стал трагедией, не имеющей аналогов в мировой истории. Но вероятная победа Наполеона над Россией обрела бы все возможные черты еще большего горя, и даже катастрофы.

Что и говорить, и французы, и русские оказались не слишком изобретательны в выборе средств борьбы с неприятелем в городских условиях. А ведь выбор был – бои на улицах города, превращение каждого дома в крепость – таких примеров было во множестве уже в другую Отечественную войну, которую зовем мы Великой. А в Отечественную войну 1812 году Москву просто предпочли спалить. Отличие лишь в том, что русские сожгли свою Москву сначала, а французы хотели ее взорвать в конце, и притом Москву чужую. Еще одно важное обстоятельство – когда в 1814 году великая справедливость восторжествовала, и русские войска добрались до окрестностей Парижа, французам даже в голову не пришло подпалить свою столицу. Они боялись другого – русские в отместку запалят столицу Франции. Но русский народ показал свое великодушие. Потому столь торжественным был въезд императора Александра I в побежденный город.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: