Лев Лопуховский - Вяземская катастрофа 41-го года

- Название:Вяземская катастрофа 41-го года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-699-18689-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лопуховский - Вяземская катастрофа 41-го года краткое содержание

В книге описывается одна из наиболее страшных трагедий минувшей войны и предшествующие ей события. Впервые столь подробно, на достаточно высоком профессиональном уровне, с привлечением неизвестных и малоизвестных документов обеих противоборствующих сторон рисуется довольно полная картина боевых действий на первом этапе московской оборонительной операции. В советские времена грубые просчеты, допущенные Ставкой и командованием фронтов, пагубно сказавшиеся на ходе и исходе оборонительных сражений на важнейшем Западном стратегическом направлении в официальных трудах подавались в упрощенном виде, а масштабы катастрофы под Вязьмой попросту замалчивались. В книге подробно разбираются решения, которые привели в конечном счете к пленению и гибели сотен тысяч советских людей. Автор вводит в научный оборот документы, в том числе и немецкие, которые, несомненно, заинтересуют не только широкую общественность, но и исследователей. В эпилоге кратко рассказывается о его работе по установлению обстоятельств гибели воинов, до сих пор числящихся пропавшими без вести, в целях увековечения их памяти. Книга предназначена всем, кто интересуется военной историей Отечества.

Вяземская катастрофа 41-го года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В течение 30 лет на все мои запросы и запросы ветеранов в ЦАМО РФ отвечали, что документов о 120-м гап в архиве нет. Тем не менее 16 марта 1990 г. в делах Западного фронта мне удалось обнаружить штатно-должностной список командного состава полка по состоянию на 24 июля 1941 г. (то есть после месяца боев и отхода из Белоруссии). Впервые удалось установить фамилии 161 офицера и сержанта (занимающих офицерские должности). Из них 80 человек к тому времени мне еще не были известны. Через некоторое время я уже знал судьбу 144 человек, 49 из них уцелели в огне войны. В результате многолетнего поиска к 1 октября 1995 г. удалось установить фамилии 543 человек (30% от численности полка на 1.10.1941 г.), из них: погибло – 60 (офицеров – 28), пропало без вести – 191 (123), были живы после войны – 171 (68), судьбу 121 человека в связи с недостаточными персональными сведениями о них установить пока не удалось.

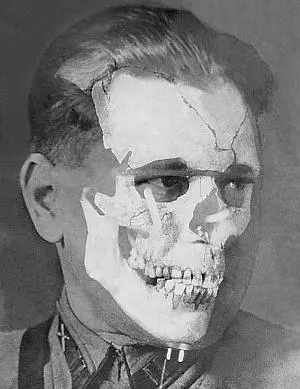

Останки начальника штаба 120-го гап майора Ф.С. Машковцев

Время брало свое, и мои запросы и письма чаще всего запаздывали. Особенно жалею, что не застал в живых командира взвода разведки 3-го дивизиона лейтенанта ЛЮЛЯВА Д.С. (мое письмо пришло в Одессу через два месяца после его кончины), который был с командиром полка до конца и точно знал, как он погиб. Его взяли в плен 13 октября, 20-го он бежал с двумя товарищами. Потом все же был пойман и оказался в концлагере в Германии. Был членом антифашистского комитета военнопленных, поддерживал связь с подпольной группой немцев. Но после репатриации и спецпроверки вновь оказался теперь уже в советском концлагере. Его вдова толком ничего не могла вспомнить из его рассказов.

Череп майора, представленный на исследование

Фотосовмещение черепа и фотографии майора Ф.С. Машковцева

исключением все они были репрессированы – стране нужна была дармовая рабочая сила для возведения великих строек коммунизма. Один военнослужащий 120-го гап после освобождения из плена «прошел госпроверку в 12-й запасной стрелковой дивизии по 1-й категории». Сия иезуитская формула означала высшую меру наказания – расстрел. Приговор обжалованию не подлежал и, как правило, приводился в исполнение немедленно.

Насколько бывшие военнопленные были запуганы репрессиями, говорит следующий факт. Разысканный мной в конце 70-х годов командир огневого взвода 2-го дивизиона 120-го гап лейтенант К.И. Бураков (встретиться с ним не удалось, так как он вскоре умер), просил однополчан, чтобы они не говорили полковнику Лопуховскому (то есть мне), что он был в плену. Но я-то знал, что он с товарищем – тоже командиром взвода этого дивизиона лейтенантом К. (фамилию называть не буду) – бежал из плена чуть ли не на второй день. Оба благополучно прошли проверку в спецлагере НКВД (считалось, что они были в плену до 7.03.42, так как находились на оккупированной территории), хорошо воевали, в конце войны стали капитанами. Бураков в письме утверждал, что К. в последнем бою у Богдановки был недалеко от командира полка, и знал, как погиб полковник. Но он погиб в 1947 г. на полигоне в результате случайного разрыва снаряда. На самом деле, как я тут же выяснил, К. застрелился 6.04.1948. Видимо, офицер не выдержал постоянных напоминаний о плене.

Командир 120-го гап б/м РГК полковник Н.И. Лопуховский (апрель 1941 г.)

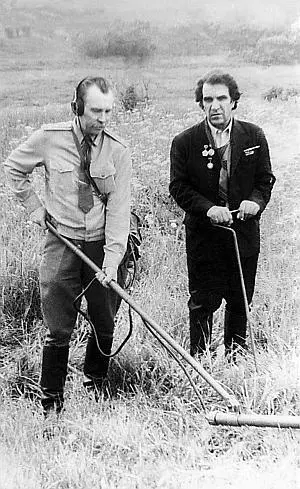

Поиск в пойме р. Вязьмы летом 1983 г. ведут ветеран полка М.М. Беспалов и полковник Л.Н. Лопуховский

Мне удалось поспособствовать реабилитации (еще до соответствующего Указа) пятерых бывших военнопленных из числа солдат и офицеров 120-го артполка. Последнему – 88-летнему ветерану полка, кому удалось помочь с помощью свидетелей-однополчан, – 9 мая 2005 г. вручили удостоверение участника Великой Отечественной войны и автомобиль «Ока» (видимо, для того, чтобы он не требовал компенсации за многие десятилетия мытарств). На сбор доказательств того, что он не просто попал в плен, а воевал в составе полка три месяца, ушло почти четыре года.

В конце концов, поиск перерос первоначально намеченные рамки. Я не мог пройти мимо ставших мне известными фактов и обстоятельств трагических событий. Убедился, что даже непосредственные участники боев плохо представляют общую тяжелую обстановку осени 1941 г., особенно причины катастрофы под Вязьмой. Почувствовал себя в долгу перед ветеранами и родными погибших. Собственно, это и послужило последним толчком к решению написать эту книгу. Ведь не все имеют возможность заглянуть в архивы, рыться в документах. К счастью, на моем пути встречались в основном добрые люди, готовые оказать посильную помощь, чтобы вырвать из небытия имя хотя бы еще одного советского воина, отдавшего жизнь за Родину. Всех их здесь не перечислишь. И вообще, история и боевой путь 120-го артполка заслуживают отдельной книги.

9 мая 1981 г. состоялась первая поездка семи ветеранов полка и некоторых родных погибших артиллеристов на места боев под Вязьмой. Мы осмотрели местность у Богородицкого, вдоль автострады и южнее, где полк переправлялся через реку. Никто ничего не узнавал, настолько изменилась местность за 40 лет. Но когда бродили по полю в районе Богдановки, Чухарев узнал овражек, где они укрывались от огня противника и где застрелился майор Машковцев. И только тут Слесарев рассказал ему о найденном рядом захоронении. Федор Петрович, стоя на коленях у могилы, со слезами на глазах просил прощения у своих товарищей, что не разделил их участь и остался жив. Он сказал, что сполна заплатил фашистам за их смерть. Побывали мы и на воинском участке Екатерининского кладбища г. Вязьмы, где были захоронены с воинскими почестями останки всех найденных погибших воинов. Возложили венки от ветеранов полка и родных погибших. Эти поездки стали традиционными и ежегодно совершались до 1995 г.

Совет ветеранов решил установить памятный знак на месте последнего боя у д. Богдановка. В райисполкоме не без труда удалось добиться разрешения на его установку. Но ставить памятник в лесу было просто опасно – его бы разбили или расстреляли «черные следопыты». Так, как они поступили с памятным знаком погибшим артистам московской фронтовой бригады, установленным на берегу Вязьмы при въезде в город. В последний момент мы решили, наплевав на все запреты, поставить небольшой обелиск прямо на станции (теперь разъезде) Гредякино (7 км юго-западнее Вязьмы), куда пробивались и не смогли пробиться артиллеристы 120-го гап. В этом благородном деле нам оказали большую помощь бывший райвоенком М.М. Матвеенко, поисковики отряда московского института НИЦЭВТ (командир отряда В.В. Степанов) и солдаты войсковой части 42669, в быстром темпе соорудившие бетонный постамент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: