Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Название:«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58297-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ивлев - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне краткое содержание

День Победы до сих пор остается «праздником со слезами на глазах» – наши потери в Великой Отечественной войне были настолько велики, что рубец в народной памяти болит и поныне, а ожесточенные споры о цене главного триумфа СССР продолжаются по сей день: официальная цифра безвозвратных потерь Красной Армии в 8,7 миллиона человек ставится под сомнение не только профессиональными антисоветчиками, но и многими серьезными историками.

Заваливала ли РККА врага трупами, как утверждают антисталинисты, или воевала умело и эффективно? Клали ли мы по три-четыре своих бойца за одного гитлеровца – или наши потери лишь на треть больше немецких? Умылся ли СССР кровью и какова подлинная цена Победы? Представляя обе точки зрения, эта книга выводит спор о потерях в Великой Отечественной войне на новый уровень – не идеологической склоки, а серьезной научной дискуссии. Кто из авторов прав – судить читателям.

«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно Директиве ГШКА № моб/1/542241сс от 1 марта 1941 г., приписке не подлежали военнообязанные запаса, в том числе и начальствующего состава, следующих национальностей: немцы, поляки, румыны, финны, болгары, турки, иранцы, японцы, корейцы и китайцы (ЦАМО РФ, ф. 8-А, оп. 2729, д. 28, лл. 17–30). Кроме того, военнообязанные запаса местных национальностей после тщательной проверки приписывались к боевым и тыловым частям рассредоточенно, не создавая национальных подразделений. Вовсе не владеющие русским языком, в том числе и начальствующий состав, к частям и учреждениям не приписывались. Это не означало, что их не могли мобилизовать при возникновении войны.

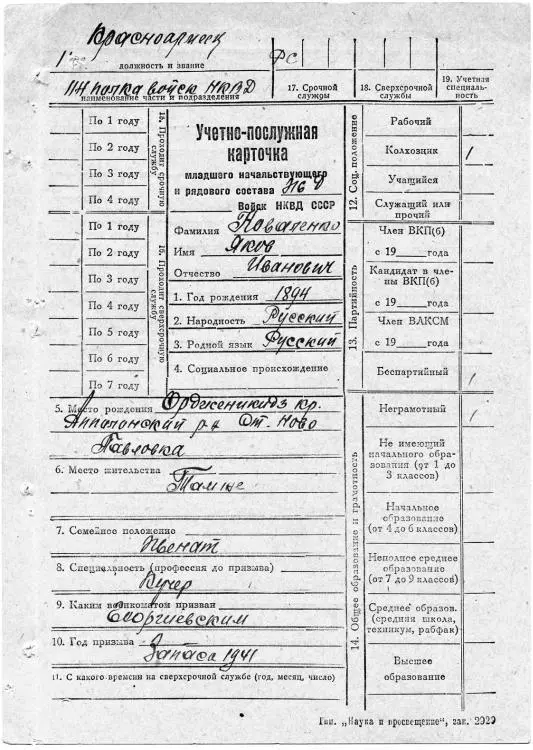

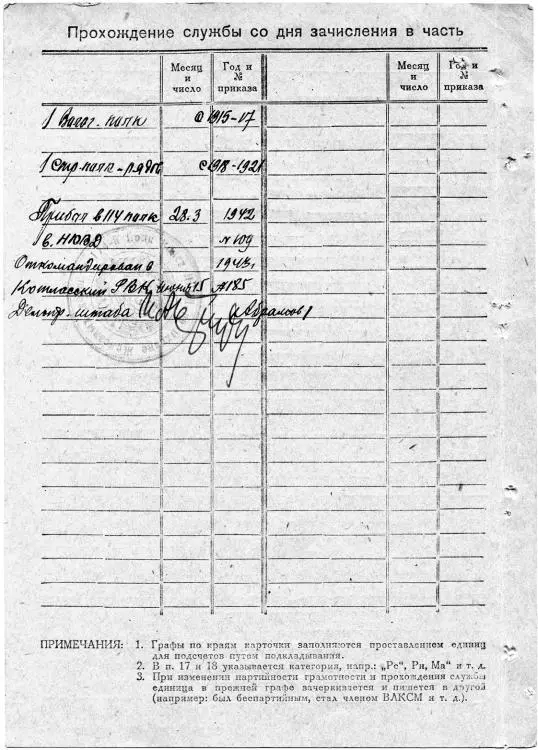

В нашем распоряжении имелись УПК лиц, назначенных в войска Наркомата внутренних дел (далее НКВД), да ещё и в двух видах. Мы полагали, что такие документы оформлялись только для тех, кто был определён для службы в системе этого наркомата. Публикуемая нами выше УПК для рядового состава РККА недвусмысленным образом подтверждает наличие целой системы послужного учёта рядового состава и в Наркомате обороны СССР (далее НКО). Поэтому всерьёз говорить о том, что не было послужного учёта солдат, мог только сведущий человек, не желавший раскрыть истину. Или такой же обманутый в своё время, как и мы.

Учетная карточка военнообязанного запаса

Учёт численности призванных и мобилизованных в то военное время ныне основывается на данных сохранённых книг призыва. Но они вторичны, а первичными были призывные карты новобранцев, учётные карточки военнообязанных запаса и УПК рядового состава РККА. Почти все они были изъяты из РВК по специальной, до сих пор секретной и ещё не выявленной исследователями послевоенной Директиве Генштаба от 1949 г. с заменой их на суррогат – книгу призыва. Документ ГШ, предписывающий совершить эти действия, пока не обнаружен, но скудные косвенные упоминания о нём есть в сохранившихся документах, к примеру, Архангельского облвоенкомата. Подобный документ мог быть подписан как начальником Генштаба, так и его заместителем, но даже при таких должностях они – люди подневольные, что прикажут сверху, то и сделают. Верхом для них являлся военный министр, а выше его – председатель Совета Министров СССР. Но и он вряд ли что делал бы в этом направлении без указки из ЦК КПСС, никуда от этого не деться. Итак – Хрущев и сотоварищи? Этот вопрос пока остаётся открытым…

Оценивая данный процесс, можно сказать смело: военкоматы исполнили эту работу «кто в лес, кто по дрова»! Какому военкому как на душу легло! Одни исполнители постарались перенести в алфавитную книгу максимум данных: ФИО, год рождения, домашний адрес, место работы, дату призыва, звание, номер военно-учётной специальности, номер команды или название части, куда направлен мобилизованный, дату отправки и даже иной раз впоследствии указывали его судьбу. Другие поступили по минимуму, внеся лишь ФИО, год рождения (не всегда), дату призыва (не всегда), адрес (не всегда), звание, ВУС. Сотни тысяч воинов, значившихся в учётных карточках, в книги призыва и вовсе не вошли! Причины этого отражены в далее следующем материале.

Многие годы сотни тысяч людей ищут своих сгинувших на войне родственников. Цепочка знаний о бойце, как правило, обрывается на военкомате призыва – согласно книге призыва (если сохранилась), призвали его тогда-то. И всё! Куда направили, когда, в составе какой команды (у каждой был свой номер), с кем – ответ в 95 % случаев отрицательный: «Нет сведений в нашем РВК». Да ими же все свободные места в рабочих кабинетах в своё время были забиты! Сведений было «море» в каждом военкомате, но сейчас в их подавляющем большинстве нет ничего! Куда могло деться СТОЛЬКО документов? Почему книгам призыва, вторичным, по сути, источникам, назначен срок хранения 75 лет, а у первичных и десятка лет не набралось?

2. Комплектование Вооружённых сил СССР. Ресурсы личного состава. Мобилизация после начала войны

Рассмотрим особенности комплектования армии и флота в СССР в 1939–1941 гг. Благодаря введению в действие Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. («Ведомости Верховного Совета СССР», № 32 (55), 23.09.39), а также ряду других специальных мер (скрытая мобилизация под видом Больших учебных сборов в мае-июне 1941 г., внеочередной весенний призыв в 1941 г. лиц, родившихся в 1-м полугодии 1922 г. и другие), фактическая численность Вооружённых сил СССР увеличилась с 1 596 400чел. по состоянию на 1 января 1938 г. («Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», М.: Воениздат, 1961, с. 116) до 5 082 305чел. к 22 июня 1941 г. (см. таблицу 27, п. 1 источников сведений).

Для доведения Вооружённых сил СССР (далее ВС СССР) до численности штатов военного времени после начала войны требовалось дополнительно призвать 4,887 млн человек по состоянию штатного состава РККА на 1 января 1941 года («1941 г. – уроки и выводы», коллектив авторов, М.: Воениздат, 1992, с. 109). Общие ресурсы военнообязанных запаса по состоянию на эту дату оценивались следующим образом (ЦАМО РФ, ф. 14-А, оп. 113, д. 1, л. 189):

1. Военнообязанных запаса рядового и младшего начальствующего составов 1 и 2 категорий всех трёх разрядов с 1890 по 1921 г.р. включительно (32 возраста) – 20 024 тысячи чел.

2. Среднего и старшего начальствующего состава запаса – 893 тысячи чел.

3. Забронированных за народным хозяйством – 2781 тысяча чел.

4. Всего ресурс военнообязанных запаса составлял 23 698 тысяч чел.

5. Состояло в рядах ВС СССР лиц 1919–1921 г.р. – 3 679 200 чел.

6. Состояло в рядах ВС СССР начсостава кадра – 554 200 чел.

Следует чётко понимать, что в число 23,698 млн чел. не входит ни численность кадровой армии к 1 января 1941 г., ни ресурс допризывной молодёжи 1922 года рождения, призванной за несколько недель до начала войны, ни ресурс последующих молодых возрастов 1922–1927 г.р., ни ресурс официально непризывных 1886–1889 г.р., также частично призванных за весь период войны. Каждый возраст дополнительно давал значительное приращение общего призывного ресурса, указанного в п. 4 выше, составляющее в сумме около 19 млн человек и в приведённых цифрах отсутствующее!

И самое интересное в этой ситуации то, что ни один исторический источник, даже априори уважаемый, до сих пор не даёт детальной расшифровки положения на 22 июня 1941 г. с ресурсами личного состава, хотя бы в таком примитивном виде:

а) это у нас кадровая армия на начало войны – 5 082 305 человек;

б) это у нас ресурс военнообязанных запаса всех категорий учета на 22 июня 1941 г. – Х;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: