Жанна Долгополова - Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий

- Название:Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Стрельбицький»f65c9039-6c80-11e2-b4f5-002590591dd6

- Год:2014

- Город:Chicago

- ISBN:978-1499196405

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жанна Долгополова - Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий краткое содержание

Книга представляет собой сборник статей и рецензий, написанных на русском языке в течение 2002–2011 гг. и опубликованных в русскоязычных эмигрантских изданиях и сетевых журналах, а также в московском журнале «Новое литературное обозрение» и киевском альманахе «Егупец». В разделе «Статьи» помещены семь больших историко-аналитических обзоров, среди которых стоит особенно выделить четыре: подробнейший разбор книги американского историка Тимоти Снайдера «Земли, кровью умытые: Европа между Гитлером и Сталиным», а также статьи «Сэр Николас – британский Отто Шиндлер», «Рафаэл Лемкин – отец “Конвенции о предупреждении преступления геноцида”» и «“Протоколы сионских мудрецов” в Америке. Бурлила мутная река». В разделе «Рецензии» помещено двадцать рецензий, охватывающих широкий диапазон тем в области литературы и истории, среди которых можно отметить: «Мара Мустафина. Секреты и тайны: дело харбинцев», «Кухня в нашей памяти: наследство женщин Терезина», «Джозеф Горовиц. Деятели искусства в изгнании: как беженцы от войны и революции XX века преобразили исполнительское искусство Америки», «Елена Краснощекова. Роман воспитания – Bildungsroman – на русской почве. Карамзин, Пушкин, Гончаров, Толстой, Достоевский», «“Путем туннеля”: наблюдения над поэтикой Владимира Маканина» и «Мишель Берди. Цена русского слова: познавательный и развлекательный путеводитель по русской культуре, языку и переводу». Книга представляет интерес как для широкой русскоязычной эмигрантской аудитории, так и для читателей в современной России.

Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

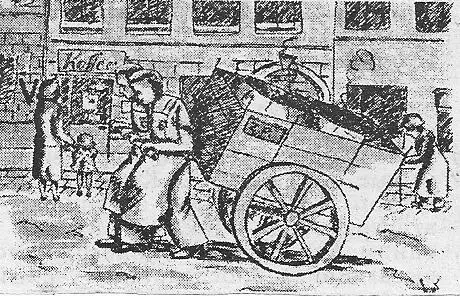

«В поисках картофельных очисток» – рисунок Норберта Троллера. Норберт Троллер (1900, Брно – 1984, Нью-Йорк), словацкий архитектор. Находясь в Терезине в 1942–1944 гг., создал серию рисунков подлинных будней лагеря. В 1944 году вывезен в Освенцим, выжил, в 1948 году эмигрировал в США. Рисунки хранятся в Институте Лео Баека в Вашингтоне.

«Больничка» – акварель Норберта Троллера, 1942.

«Развозка пищи» – рисунок акварелью и чернилами четырнадцатилетней Хельги Вейсовой Хосковой, 1943. В 1944 году Хельгу с матерью депортировали из Терезина в Освенцим. Девочка отдала свои рисунки дяде, которые их сохранил.

«Перед окном кухни» – рисунок Норберта Троллера, 1943, на котором лиц не различить, видны только руки, вцепившиеся в «мерочки».

Опубликовано: газета “Шалом”, Чикаго, № 244, 2002.

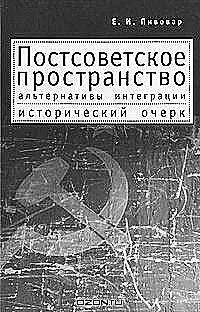

Е. И. Пивовар. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк

Изучение постсоветского пространства – относительно новая область в силу недавнего возникновения самого пространства, хотя территориально оно совпадает с пространством советским, о чем читателю напоминает уже дизайн обложки: нависший над географической картой постсоветского пространства советский серп и молот (дизайнер И. Н. Граве). В смысле геополитическом постсоветское пространство отличается от советского тем, что на нем расположены независимые государства, образовавшиеся в результате дезинтеграции Союза Советских Социалистических Республик. В научном обиходе о постсоветском пространстве сложилось представление как о Ближнем зарубежье, в котором двенадцать бывших советских республик, став независимыми государствами, объединились в одно целое, называемое обычно Содружеством Независимых Государств, к которому с самого начала не примкнули страны Балтии и которое в августе 2009 г. покинула Грузия.

Проблемами постсоветских независимых стран в Российской Федерации занимается целый ряд экспертных групп, академических и университетских центров. К их числу принадлежит и крупнейший учебно-научный центр по изучению постсоветского зарубежья (ставший в 2007 года кафедрой) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), созданного в 1991 году на базе Московского государственного историко-архивного института. Автор рецензируемой монографии – член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Е. И. Пивовар, с 2006 года избранный (не назначенный!) ректор РГГУ, многие годы руководил этим центром, где уже получили образование несколько поколений специалистов по истории, внешней и внутренней политике, управлению, экономике, праву и культуре стран СНГ и Балтии.

Исторический очерк Е. И. Пивовара об интеграции на постсоветском пространстве адресован настоящим, а также готовящимся специалистам в этой области. Он и спланирован как пособие-введение в теоретическую область знаний: автор дает четкие и краткие дефиниции, устанавливающие значение вводимых понятий; все главы в его книге имеют вполне обозримый размер и четкую последовательность; он помещает в приложении все анализируемые в монографии документы организаций постсоветского пространства; предлагает обширную (298 единиц) библиографию. Жаль, правда, что в книге нет предметного указателя, этого незаменимого помощника исследователей и студентов. Скорее всего, такой указатель должен появиться в следующем, расширенном и дополненном издании.

В первой главе автор определяет понятие интеграции и дает общую характеристику интеграционных и дезинтеграционных процессов. Он говорит о необходимости акцентировать внимание на типах и видах экономической интеграции; рассматривает географический, экономический, этнический, экологический, политический и оборонный факторы интеграционных процессов. Кроме того, он напоминает, что базовые причины более или менее добровольной интеграции, лежавшие в основе складывания Российской империи или СССР (наличие общих границ и экономических интересов, родственность идеологии, религии, культуры, близкая или общая национальная принадлежность, наличие внешней военной угрозы, понуждение к интеграции и т. п.), остаются релевантными для процессов интеграции/дезинтеграции и на постсоветском пространстве.

В следующих четырех главах Е. И. Пивовар рассматривает три сферы интеграционных объединений – политическую, социально-экономическую и культурную, неизменно подчеркивая, что Россия должна оставаться ядром всех сфер интеграции. Механизм политической интеграции он определяет как совокупность рычагов, политико-правовых инструментов и методов, посредством которых на постсоветском пространстве реализуется процесс политического сближения. У этого механизма много составляющих. Главными из них Е. И. Пивовар считает: межэлитные коммуникации; работу с элитой, направленную на увеличение числа сторонников интеграции среди тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу принятия стратегических решений; политизацию процесса принятия решений, создание политических проинтеграционных объединений и их позитивного образа; а также институционализацию, то есть создание таких структур и организаций наднационального и национального уровней, которые обеспечивают управление интеграционным объединением.

Для подробного анализа автор отбирает три политические интеграции: межгосударственное объединение – Содружество Независимых Государств (СНГ), созданное в декабре 1991 года; добровольное объединение двух республик – Союзное государство России и Беларуси (СРБ), созданное в апреле 1997 года; военно-политический союз государств Содружества – Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заключенный в мае 1992 года и автоматически продлеваемый каждые пять лет. Е. И. Пивовар видит общее положительное начало этих интеграций в том, что их ядром является Россия. Он перечисляет предпосылки создания и демонстрирует процесс формирования и развития этих объединений, рассматривает структуру их органов, уставы, военно-техническое сотрудничество и дает характеристику интеграционных процессов в рамках каждого из них, отмечая и те трудности, преодоление которых сложно прогнозировать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: