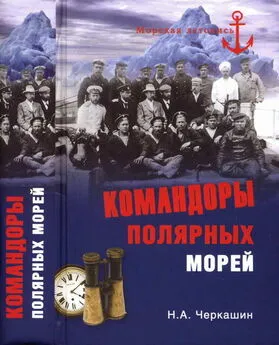

Николай Черкашин - Командоры полярных морей

- Название:Командоры полярных морей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-1841-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Черкашин - Командоры полярных морей краткое содержание

Документально-художественные исследования известного писателя-мариниста Николая Черкашина переносят нас в мир полярных первопроходцев России. В первой части книги в остросюжетной форме излагается история последнего великого географического открытия XX века — обнаружение экспедицией Бориса Вилькицкого Северной Земли.

Вторая часть посвящена экспедиции барона Толля к загадочной Земле Санникова. Главный герой — офицер-гидрограф лейтенант Александр Колчак, ставший позже Верховным правителем России.

Действие раздела «Одиссея капитана Кондора» разворачивается также на Русском Севере — только в годы Великой Отечественной войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. Некоторые из них публикуются впервые.

Командоры полярных морей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прямых потомков у Жохова не было — лейтенант ушел из жизни женихом Но были боковые ветви — братья, сестры, кузины, племянники… Расспрашивал о Жохове всех, с кем случай сводил и в Питере, и в Севастополе, и в Москве. Не тот, не тот, не тот…

У океана печатного тот же нрав, что и у морской стихии: можно годами бороздить и тралить его глубины, а он однажды возьмет да и выбросит по воле волн на берег-стол то, что ты и представить себе не мог…

Ну откуда мне, москвичу, было знать, что в те самые дни, когда я выживал в объединяющемся Берлине, ленинградская «Вечерка» опубликует очерк «Запонка лейтенанта Жохова»? [11] Вечерний Ленинград. 1990.13 июля.

И каким чудом вырезку из газеты занесло ко мне на Преображенку?! Но ведь занесло!

Впиваюсь в статью… Вот и о Новопашенном: «Ледоколом “Вайгач” командовал один из лучших гидрографов флота Петр Алексеевич Новопашенный, сменивший первого командира — известного полярного исследователя А.В. Колчака. Новопашенный был старше Жохова и уже награжден орденом за храбрость при участии в Цусимском сражении».

Вот нечто новое о Жохове:

«Алексей Николаевич Жохов, правнук героя войны со Швецией и Англией капитана Г. Невельского…» Тут бы акцент сделать на первопроходческих, исследовательских заслугах адмирала Невельского — ведь именно они и снискали ему славу… Правнук вполне поддержал ее. Их имена — на одной карте…

Но все-таки — запонка. Ее лейтенант Жохов забыл в либавском доме своего земляка-костромича, флотского генерала Ратькова [12] В Русско-японскую войну — старший офицер крейсера «Баян».

. Это случилось, по всей вероятности, в 1910 или 1911 году, когда лейтенант Жохов еще служил на линкоре «Андрей Первозванный». Историю этой вещицы поведала журналистке дочь капитана 1-го ранга Ратькова Марина Константиновна:

«Алексей Николаевич Жохов бывал у моего отца, председателя старейшин Морского корпуса, по делам службы. Я была тогда совсем девчонкой. Но помню, как старшая сестра Елизавета не скрывала своего восхищения молодым красавцем-лейтенантом. Она и сохранила этот маленький сувенир, который Жохов случайно обронил у нас Был и его портрет, подаренный нашему отцу, но, к сожалению, пропал во время блокады».

Я узнал адрес Ратьковой и позвонил ей в Питер, поинтересовался, нельзя ли взглянуть на эту легендарную запонку.

— А ее у меня нет.

—?!

— Я вернула ее законному наследнику: Алексею Дмитриевичу Жохову, племяннику. Он живет у вас в Москве. Можете ему позвонить…

И я звоню. И вновь чудо: траектория жоховской судьбы проходит через мой кабинет. Алексей Дмитриевич Жохов, немолодой, высокий, плотный мужчина, пожаловал на чашку чая. Нам есть о чем поговорить — ему рассказать, а мне послушать… Он, как и дядя, тоже гидрограф, недавно вернулся с Таймыра, был на мысу Могильном, где похоронены лейтенант Жохов и кочегар Ладоничев. Льды подрезали мыс так, что обе могилы под угрозой обвала. С креста Жохова кто-то стащил иконку… Надо бы перенести оба захоронения в глубь полуострова. Но как? Добраться туда можно только вертолетом из Диксона. А это деньги, бумаги, визы, разрешения, резолюции. Нужны добровольцы, спонсоры, силы и здоровье…

В конце разговора Жохов достал наконец легендарную запонку. Та самая, что описана в газете, — перламутровая, с коралловым глазком. Из морских материалов. Я зажал ее в ладонях.

Как странно — такая безделушка, а пережила своего хозяина и будет жить еще и век, и другой… Неужели это все, что осталось от той жизни?! Остров на карте. Еще озеро. Несколько фотографий. Запонка… От иных и надгробья-то не осталось…

— Эх, сколько информации спрессовано в этой вещице! Если бы она могла говорить…

— А мы попробуем ее разговорить, — усмехнулся Жохов. — Дайте-ка нитку.

Он подвесил запонку и вытянул руку над расстеленной на столе картой Союза. Запонка стала медленно раскачиваться над кружочком Москвы. Я почти не сомневался, что она отклонится в сторону Таймыра: туда, где покоится прах ее хозяина. Но маятник пошел в другом направлении — перекрестном, — вдоль северо-западного румба. Я наложил линейку, она пролегла от Москвы через Таллин.

— Вот вам и направление поиска, — еще раз усмехнулся Жохов. Отвязав запонку, он бережно упрятал ее в футлярчик.

«Упорно грезится мне Ревель…»

Ленинград. Ноябрь 1990 года

В Ревель-Таллин мне случилось ехать через Ленинград, с любимого Балтийского вокзала. Но прежде, в московской «Красной стреле» моим соседом по купе оказался не кто иной, как начальник Главного управления навигации и океанографии вице-адмирал Юрий Иванович Жеглов. (Обычная дорожная случайность?) Незадолго до революции этот пост занимал отец командира «Таймыра» и начальник РЭСЛО Андрей Ипполитович Вилькицкий. О нем и разговорились.

— А мы тут взяли и восстановили своими силами, — рассказывал Юрий Иванович, — надгробие Вилькицкого на Смоленском кладбище. Плиту подновили, оградку укрепили, якорные цепи повесили. Загляните при случае.

Я и заглянул. Среди всеобщего гранитного повала, гниющих сучьев и прочей мерзости запустения, воцарившейся в этом старинном российском некрополе, сверкали на обновленном граните золотые буквы: «Вилькицкий». Радовался я недолго.

Отправился на Литейный посмотреть Мириинскую больницу, где всю жизнь проработала Нина Гавриловна Жохова. Больница с историей и с архитектурой. Сам Кваренги создавал ее проект в начале XIX века. Предназначалась она для простого люда. Когда-то перед фасадом главного корпуса стоял памятник основателю больницы, попечителю многих благотворительных учреждений, человеку доброй и щедрой души — принцу Ольденбургскому. «Он был изображен, — сообщает старый путеводитель, — словно склонившимся к просителю, в чем-то нуждающемуся человеку». После революции принца, разумеется, убрали, а постамент декорировали медицинской эмблемой: чашей со змеей… Бронзовую змею только что отодрали и похитили в очередной раз.

Вандализм в Питере ранит особенно больно…

Я вошел под старинные своды. Вот здесь, за окошечком регистратуры, Жохова и работала.

Ужасная работа — день-деньской искать на полках медицинские листы. Такой работой пугают нерадивых школьниц. А она, дворянка, институтка, дочь флотского генерала, красавица, всю жизнь просновала мимо этих бесконечных стеллажей. И кто-то в очереди к ней на что-то сердился, понукал, помыкал ею — и конечно же не догадывался, что эта седенькая бабуся была когда-то полярной музой морского офицера, что это в ее глаза мечтал заглянуть он перед могилой, что это в них таится бездна Тускароры…

Тристан и Изольда, Орфей и Эвридика, Мастер и Маргарита… Но это литературные герои. А тут — живые люди: Алексей и Нина Пример непридуманных судеб поражает глубже, особенно тех, кто какого к ним причастен. Какая мощная вспышка духа озарила эту пару, если уж без малого век о них помнят, говорят, думают, пишут; если глубокие старцы читают наизусть строки чужой любви и они греют их. Быть может, и в наше время размытых чувств свет той оборванной любви послужит кому-то путеводной вехой, как помогает крест лейтенанта Жохова узнавать полярным капитанам берега в арктическом тумане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: