Анатолий Беляков - Троянский конь западной истории

- Название:Троянский конь западной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-0212-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Беляков - Троянский конь западной истории краткое содержание

О чем эта книга? Эта книга об увлекательном путешествии в Трою – Трою древнюю и современную. О том, что троянцы победили греков, а не греки троянцев, как принято считать. И о том, что известная всем греческая религия с ее антропоморфизмом была создана искусственно по политическим мотивам. Авторы книги утверждают, что информационные войны, фальсификации истории – это отнюдь не новаторство, а древнейшая сущностная черта западного мышления. Книга опровергает расхожую истину, что «историю пишут победители». Наоборот, авторы ее доказали, что победителями становятся те, кто пишет историю. Книга будет понятна любому человеку, потому что она написана ярко, живо и интересно. В то же время она абсолютно научна и противостоит модному сенсационному историческому фастфуду Это книга о борьбе за историческую истину и справедливость, которая укореняет нас в мире, ибо без правды мы сироты.

Троянский конь западной истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 21.Геллеспонт (Дарданеллы) в районе г. Чанаккале

Однако романтическая эпоха Шлимана быстро кончилась. Уже в конце XIX в. стали появляться серьезные исследования, демонстрировавшие, что материальная культура и быт гомеровских героев не соответствуют культурной среде микенской цивилизации и должны быть отнесены к более позднему времени [52]. Вооружая своих персонажей железным оружием и метательными копьями, неизвестными в бронзовый век, Гомер обходил вниманием все характерные приметы микенской культуры, не упоминая ни мощеные дороги с мостами, ни водопровод и канализацию во дворцах, ни фресковую живопись, ни даже письменность, существование которой до XII в. до н. э. доказывали глиняные таблички, найденные Артуром Эвансом в начале XX в. при раскопках Кносса на Крите. Таким образом, оказывалось, что к моменту написания «Илиады» и «Одиссеи» микенская цивилизация уже была забыта. Достоверность гомеровских свидетельств была вновь поставлена под сомнение.

Масла в огонь подлили гарвардские филологи Милмэн Пэрри и Альберт Лорд, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. исследовавшие особенности стиля гомеровского эпоса. Для выяснения техники создания, усваивания и передачи устных сказаний они предприняли несколько экспедиций на Балканы для изучения живой эпической традиции. Собрав и изучив огромный фольклорный материал, филологи выяснили, что жизнь эпоса в веках основывается на передаче не готовых текстов, а набора средств, используемых при порождении песни, – сюжетов, канонических образов, стереотипных словесно-ритмических формул, которыми певцы пользовались как словами языка. В частности, это позволяло исполнителям воспроизводить (а точнее, создавать в процессе исполнения) поэмы в тысячи строк [53].

Песня каждый раз импровизируется, но остается формой коллективного творчества.

Таким образом, был доказан фольклорный характер гомеровских поэм, для которых характерен именно такой формульный стиль (более 90 % текста «Илиады» собрано из подобного рода формул – количество поистине поразительное, особенно если учесть изысканность и замысловатость греческого гекзаметра [54]). А требовать от фольклора точного отражения исторической реальности не приходится.

На этом настаивал и авторитетный историк Мозес Финли, утверждавший в своей книге «Мир Одиссея» (1954), что искать в гомеровских произведениях достоверные свидетельства относительно Троянской войны, ее причин, исхода и даже состава коалиций – все равно что изучать историю гуннов в V в. по «Песне о Нибелунгах» или обращаться к «Песне о Роланде» для реконструкции хода Ронсевальской битвы. Свои сомнения Финли основывал не только на данных сравнительной филологии, но и на результатах исследования экономической истории гомеровского общества с помощью модели, предложенной французским антропологом Марселем Моссом.

В своей знаменитой книге «Очерк о даре» (1925) Марсель Мосс исследовал механизм функционирования экономики традиционных обществ, основанный на принципе безвозмездной траты. Согласно Моссу, архаическая экономика не преследует выгоды. В ее основе лежит потлач – праздник, устраиваемый для раздачи всего имущества своего племени, однако, принимая подарки, другое племя тем самым обязуется учинить еще больший, еще более щедрый потлач. Отсюда возникает круговорот богатства, накапливаемого и расходуемого для престижа одних и наслаждения других [55].

Воссоздавая систему обменов в эллинском мире, Финли обнаружил, что в поэмах Гомера нашли отражение социально-экономические отношения, близкие к тем, что существовали в восточных деспотиях, и совершенно не характерные для микенского общества времен Троянской войны (XIII–XII вв. до н. э.). «Илиада» и «Одиссея» скорее воспроизводили реалии X IX вв. до н. э., то есть эпохи Темных веков. Исходя из этого Финли прямо заявил, что Троянскую войну Гомера следует вычеркнуть из истории греческого бронзового века.

Книга Мозеса Финли была написана еще до публикации Майклом Вентрисом и Джоном Чедвиком результатов дешифровки так называемого линейного письма Б – древнейшего слогового письма, образцы которого были обнаружены на артефактах микенской Греции [56]. Статья Вентриса и Чедвика «Данные о греческом диалекте в микенских архивах» [57]вызвала цепную реакцию в научном мире. Одно за другим появлялись исследования, реконструирующие крито-микенский период древней истории. По свидетельству Чедвика, только за период с 1953 по 1958 г. появилось 432 статьи, брошюры и книги, принадлежавшие перу 152 авторов из 23 стран [58]. Эти исследования доказывали, что линейное письмо Б было распространено во всех крупных центрах микенской Греции как официальное письмо, а стало быть, как фактор, объединяющий в едином культурном пространстве политически разрозненные общества, и – самое главное – что в Эгеиде II тысячелетия до н. э. существовала высокая культура и развитая политическая жизнь.

«Тексты, найденные в Кноссе, Пилосе, Микенах, Фивах и т. д., позволили наконец восстановить повседневную жизнь современников Троянской войны и даже нескольких поколений их предшественников начиная с XIII в. до н. э., – утверждает влиятельный французский историк Поль Фор. – Благодаря им крестьяне, моряки, ремесленники, солдаты, чиновники вновь начали говорить и действовать. А золотые маски Афинского музея отныне уже не просто маски мертвых» [59].

Рис. 22.Американский историк Мозес Финли, призвавший «вычеркнуть» троянскую войну Гомера из истории греческого бронзового века. Рисунок Ольги Арановой

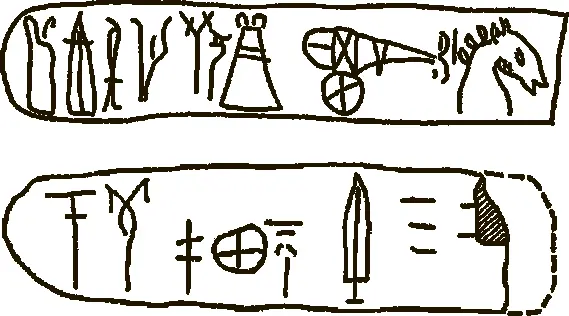

Рис. 23.Кносские таблички, записанные линейным письмом Б (XV в. до н. э.)

Результаты дешифровки древних письменных источников в сочетании с анализом археологических находок послужили дополнительным аргументом в пользу тезиса Финли и его предшественников, что автор «Илиады» совершенно не представлял себе обычаев и быта эллинов XIII–XII вв. до н. э.

Результаты дешифровки микенской письменности в сочетании с анализом археологических находок доказывали, что автор «Илиады» совершенно не представлял себе обычаев и быта эллинов XIII–XII вв. до н. э.

В греческих теократических монархиях времен Троянской войны цари – это живые боги, недоступные для простых смертных и управляющие своими царствами при помощи хорошо развитого бюрократического аппарата [60]. – У Гомеpa цари весьма близки к народу и не чужды демократическим методам правления [61].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: