Хорхе Анхель Ливрага - Театр мистерий в Греции. Трагедия

- Название:Театр мистерий в Греции. Трагедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-044-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хорхе Анхель Ливрага - Театр мистерий в Греции. Трагедия краткое содержание

Книга рассказывает о происхождении и подлинном значении театра и его связи с древними Мистериями, передававшими сокровенное знание о человеке и Вселенной. Фокус внимания автора направлен на великого Эсхила, считающегося творцом жанра трагедии, и на те немногие его произведения, которые дошли до нас. Х. А. Ливрага пишет: «Мы учим своих детей, что театр по сравнению с действительностью – всего лишь выдумка, копия, более или менее искаженно передающая суть оригинала. Это ложь! Театр – это высшая Реальность, не стиснутая рамками пространства и времени. Он является человеческим творением только по форме. Но сам дух Театра глубоко метафизичен, и именно поэтому мы называем его Театром Мистерий, ибо своими корнями он уходит в древнейшие Мистерии и являлся более доступной их формой. А если сказать точнее, греческий театр, расцвет которого приходится на V век до нашей эры, произошел из Мистерий Элевсина – города, который был близок Афинам в культурном и географическом отношении».

Театр мистерий в Греции. Трагедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые современные комментаторы Эсхила замечают, что он адаптировал темы к своему времени, и в этом, вероятно, есть большая доля истины.

Царь Пеласг в «Просительницах» так обсуждает с Советом государственные дела, как если бы он был греком пятого века до нашей эры. Противоречивый Зевс из «Прометея прикованного» временами использует выражения, достойные Писистрата*. Этеокл из трагедии «Семеро против Фив» управляет своим войском и отдает приказы так, как это делал бы стратег – современник Эсхила. А Агамемнон является для Эсхила человеком, которого мучит осознание греха, и он имеет мало общего с тем, кого нам рисует Гомер.

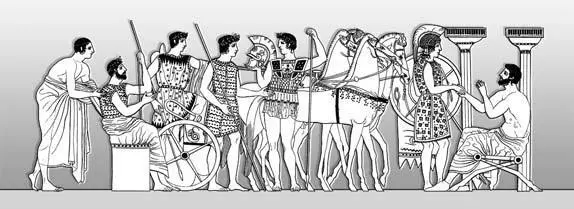

Процессия, связанная с Элевсинскими мистериями

(из книги: Francesco Inghirami, Pitture di vasi Etruschi, vol. I–IV, 1852)

Но эсхилова трагедия всегда возвышается над обыденностью жизни и даже привносит в нее нечто из другой, высшей Реальности (хотя эта реальность никогда не бывает полностью оторвана от жизни); это редкое искусство. В этом искусстве последователям никогда не сравниться с Эсхилом, они неизбежно будут погружаться в человеческое бытие и его невзгоды. Действие будет развиваться менее однородно и более искусственно, поскольку боги и герои станут настолько подобны человеку, что мы едва сможем узнать в них богов – таинственных обитателей Иной Реальности.

У Эсхила же всё, абсолютно всё овеяно таинственным дыханием того, что стоит над людьми.

7. Действие

Действие у Эсхила просто, бесхитростно, но величественно по своей значимости и тому впечатлению, которое оно оказывало на публику, очевидно, готовую к «спецэффектам», которые у этого автора порой сводятся лишь к напряженному молчанию. Другая важная характеристика – созерцание ситуации, которая остается неизменной на протяжении всего произведения.

Для современного менталитета это может показаться очень скучным, но мы не можем мерить нашими мерками вкусы и склонности людей, живших 2500 лет назад. А кроме того, Эсхил старался преподать своим согражданам моральный урок, а не развлечь их. Трагедия служила не для развлечения. Для этого существовали другие места и обстоятельства, и людей совершенно не удивляло отсутствие развлечений в трагедийном театре, точно так же как мы сегодня не ожидаем, что будем веселиться, когда заказываем билет на концерт, где будут играть Бетховена.

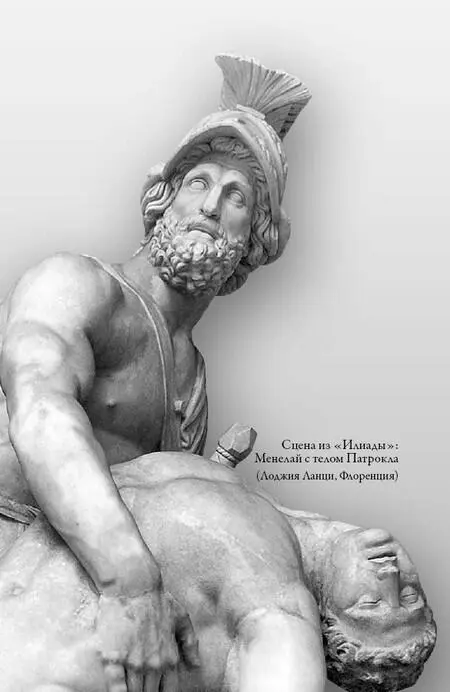

Сцена из «Илиады»:

Менелай с телом Патрокла (Лоджия Ланци, Флоренция)

Эсхил настолько дидактичен, что, например, говоря о преступлении, он использует его как повод, чтобы показать и те глубокие причины, которые привели к столь роковому поступку, и его итог – неизбежный результат как самого преступления, так и реакции на него высших сил Природы. Это попытка показать суть – именно то, что было свойственно Мистериям, поскольку в Мистериях посвященные стремились прежде всего помочь неофитам заглянуть в глубь себя, сделать так, чтобы они познали себя не как отдельные островки, а как части, соединенные зримыми и незримыми взаимосвязями и взаимозависимостями внутри космического целого. Не создав концепции полного растворения индивидуального «я» в Боге, которая, как кажется, идет из восточных мистериальных представлений и даже из некоторых экзотерических религий Востока, греческие Мистерии – в некотором смысле дитя египетских – стремились увековечить это «я» в Иной Реальности. Это измерение высшего сознания было неизбежной целью пути всех душ через бесчисленные воплощения, как учит нас Платон, но мистериальное Посвящение могло ускорить процесс через трансмутацию некоторых факторов, таких, например, как время. Освобождение скрытых до поры сил, страсти, вздымающиеся, подобно доисторическим чудовищам, власть над разумом и, значит, над обстоятельствами, восприятие собственного бессмертного и неуязвимого духа, живой контакт со всеми формами Природы, проявленными и непроявленными, и с самой душой Природы, Великой Матери, – все это давало неофиту возможность, не проходя через врата смерти, достичь Посвящения и возродиться столько раз, сколько позволяли его собственные способности.

Платон

(ок. 427–327 г. до н. э.)

Способы и методы достижения этого и многого другого были, остаются и будут оставаться тайной. Не для того чтобы сделать Посвящение невозможным для кого-то, а потому что люди все еще не готовы управлять великими силами. Сегодня это очевидно – достаточно вспомнить, как используется атомная энергия, какие усилия и деньги тратятся на взаимные угрозы, в то время как почти два миллиарда человек в момент, когда я пишу эти строки, живут в нищете, взращивая семена ненависти, губительные для всех, и прежде всего для их собственных душ.

По-видимому, только в «Орестее» мы встречаем энергичное развитие действия, а пространные партии хора, которые прерывают действие, необходимы для лучшего его понимания. Да, хор в произведениях Эсхила очень важен и придает им еще большее, почти магическое великолепие, придает такие грандиозность и величие, которые переносят нас в Иную Реальность.

8. Хор

Мы уже сказали, что Эсхил ввел второго актера. Это сделало возможным диалог и отличило трагедию от предшествовавших ей хоровых танцев и декламаций. Но Эсхил в характерной для него, как сказали бы сегодня, «художественной манере» мало-помалу вернулся к первоначальной концепции, возвратив хору его роль аудиовизуального «заднего плана», непосредственно связанного с Божественным началом. В то же время персонажи у Эсхила стали человечными настолько, что зрители, видя, что происходило в пространстве-диалоге между двумя актерами, принимали живое участие в представлении – одобрительными возгласами, перешептываниями, восклицаниями ужаса или плачем.

В «Просительницах» хор был поистине главным действующим лицом, но в последующих произведениях он начал выражать мысли и чувства, не высказанные актерами, и даже больше – мысли и чувства, которые трагедия пробуждала в зрителях. То, что лишь смутно зарождалось в их душах, уже звучало в мудрых и звучных словах хора.

Представления Эсхила о театре были настолько глубоки и новы, что его произведения вызывали у зрителей эффект подлинной «групповой терапии», катарсиса. Они выходили из театра обновленными, изменившимися, они становились лучше, обретали новые, благородные стремления.

Вершиной всего классического театра и самым совершенным произведением греческой поэзии в целом считается хор Океанид.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Ангелов - Театр мистера Фэйса. Концепт фильма [СИ]](/books/1150474/andrej-angelov-teatr-mistera-fejsa-koncept-filma.webp)