Сергей Глезеров - Удельная. Очерки истории

- Название:Удельная. Очерки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- ISBN:978-5-227-03389-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Удельная. Очерки истории краткое содержание

Удельная – район необычный и притягательный и истории здесь не меньше, чем в центральной части города, на Невском проспекте, или Дворцовой набережной... Эта книга для старожилов, которые смогут с ее помощью окунуться в мир своего детства. Она и для тех, кто живет в Удельной уже много лет, но не знаком с богатой историей этого исторического места. И для тех, кто приехал сюда совсем недавно или ненадолго. Каждый найдет на этих страницах что-то интересное для себя и почувствует душу этих мест.

Удельная. Очерки истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Образовавшиеся участки сдавались в аренду. Арендаторы получали право строить дома и оранжереи, возделывать сады и огороды, рыть пруды с небольшими купальнями, однако им запрещалось «разводить питейные, промышленные и фабричные заведения, а также извлекать из недр всякого рода произведения».

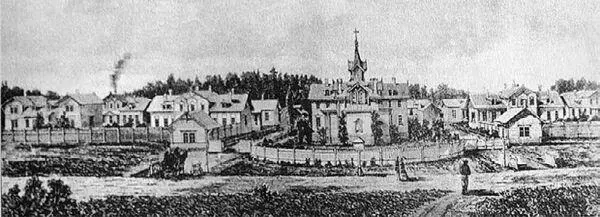

Дом призрения душевнобольных в Удельной. Гравюра конца XIX в.

Здания бывшего Удельного училища отдали под Временную загородную больницу Севернее больницы в 1870 году по изволению наследника цесаревича Александра Александровича (будущего Александра III) началось строительство Дома призрения душевнобольных, названного в его честь. Проект больничного комплекса был разработан архитектором И.В. Штромом при консультации видных психиатров О.А. Чечотта и П.А. Дюкова.

Некоторые из деревянных построек 1870-х годов сохранились здесь до сих пор. Это так называемые павильоны «для тихих благородного звания» и «для тихих простого звания», «павильон для 30 своекоштных пансионеров-женщин». Редко где в Петербурге можно увидеть такие образцы деревянного зодчества!

В комплекс Дома призрения вошла красивая деревянная церковь во имя Св. Великомученика Пантелеймона Целителя. Деньги на нее пожертвовали купцы И.Ф. Громов и Соболев. Церковь заложили 12 июля 1870 года, а освятили вместе со всей больницей 23 октября 1871 года, в присутствии наследника цесаревича Александра Александровича с супругой. Освящение производил придворный протопресвитер В.Б. Бажанов.

Архитектор К.А. Тон высоко оценивал эту церковь, возведенную в русском стиле, отмечая, что «прекрасные пропорции и изящные детали чрезвычайно способствуют привлекательности фасада». Снаружи храм обильно украсили ажурной деревянной резьбой, а внутри обшили сосновыми досками и покрасили в белый цвет. Каждый год 15 августа из церкви устраивался крестный ход по окрестностям.

После смерти основателя больницы – Александра III, в церкви установили икону Св. Александра Невского, а 26 февраля 1895 года рядом открыли бюст с надписью «Царю-основателю» работы скульптора А.Е. Баумана. На его открытии присутствовал Николай II, оставивший в своем дневнике такую запись: «26 февраля. Воскресенье... После завтрака дома отправились на тройке в Удельную. Происходило освящение и открытие памятника Папа посреди зданий заведения для душевнобольных. Алек показал новое помещение для них – прекрасно отстроенный дом, затем лазарет и ферму».

Подробный рассказ о жизни Дома призрения душевнобольных в середине 1870-х годов оставил журналист петербургской газеты «Новости», побывавший здесь и встретивший внимание, гостеприимство и самый радушный прием со стороны директора этого заведения доктора П.Н. Никифорова. Свои впечатления он изложил в статье, опубликованной 9 июля 1875 года в № 185 газеты, а затем изданной в том же году отдельной брошюрой.

«Массы пассажиров, проезжающие в Парголово и обратно, не могли не обратить внимания на эти кокетливые домики, среди которых возвышается легкая, почти прозрачная, церковь в русском стиле, с ее золотой граненой маковкой, – это и есть Дом призрения душевнобольных, отделенный небольшим полем от Временной загородной больницы», – так начинал свой рассказ обозреватель. По его признанию, он ожидал увидеть представлявшиеся ему тяжелые и мрачные картины жизни обитателей Дома призрения, однако здесь все оказалось совсем не так.

«Обитатели Дома призрения имеют вообще до того обыденный, ординарный вид, что больных можно принять, пожалуй, за дачников, за обитателей какой-нибудь гостиницы на водах, за фермеров, рабочих, словом, за кого угодно, но не за страдающих душевными болезнями». Единственный человек, по признанию газетчика, который зорко следил за гостями при осмотре ими одного из павильонов, оказался сторожем.

«Больные вежливо раскланивались с нами, подходили нередко к директору и совершенно фамильярно просили у него папирос, которые он охотно им раздавал, разговаривали с нами, разумеется, на свои любимые темы. Один, например, граф К., серьезно докладывал, что он недавно произведен в генерал-адъютанты; другой, бывший учитель математики, выказывал большую эрудицию, стараясь доказать нам свое прямое происхождение от царевича Алексея Петровича; какая-то женщина заботливо справлялась о здоровье жениха своего, фельдмаршала Суворова...

Главным основанием в обхождении с больными принята система невмешательства в их привычки, обстановку и занятия. Оттого вы встречаете больных, читающих газеты, журналы и книги, свои и находящиеся при заведении, играющих на бильярде, на фортепиано и фисгармонии, вяжущих чулки и кружева, шьющих, подметающих дорожки, поливающих цветы и копошащихся на огородах...

Учреждение это – образцовое во всех отношениях, блистающее роскошной простотой и комфортом, которые могут служить достойным предметом подражания для всех заведений этой категории».

Свой рассказ о Доме призрения обозреватель газеты начал с церкви во имя Св. Великомученика Пантелеймона Целителя.

«Иконостас дубовый, высокохудожественной работы г. Штрома, брата архитектора Дома призрения; местные образа и запрестольный образ – работы академика Васильева [1]. Против правого притвора, на особом аналое, находится икона Св. Пантелеймона, присланная с Афонской горы монахами русского Пантелеймонова монастыря; икона эта весьма хорошей живописи самих монахов и рисована на душистой кипарисной доске.

В храме светло, чисто и благоухает тонким смолистым запахом.

В церковь больные ходят по назначению директора согласно указанию надзирателей и надзирательниц, которым известно спокойное состояние пациентов. Некоторые больные поют. Есть между ними весьма религиозные».

Всего павильонов, расположенных на территории Дома призрения, было на то время восемь. Мужские павильоны занимали левую половину заведения, женские – правую. Среди них стоял, отличаясь серой краской стен, дом, где помещались контора и квартира директора, его помощника, священника и конторщика.

«В настоящее время в павильонах может быть размещено до 200 человек, при 180 местах по положению. Из этого числа 100 человек содержатся на счет Августейшего учредителя заведения, для чего отпускается ежегодно из собственных средств Его Высочества 20 000 рублей. Остальные 80 вакансий предоставляются пансионерам, платящим ежемесячно от 40 до 50 руб., то есть вдвое или втрое менее против платы в петербургских частных лечебницах этого рода. Деньги пансионеров вносятся только за месяц».

Таким образом, средства Дома призрения состояли из ежегодных средств наследника цесаревича Александра Александровича и ежемесячных взносов пансионеров. В заведении также было четыре «вечные кровати» – на каждую полагалось по 5 тысяч руб. Капитал на «вечные кровати» пожертвовал попечитель Дома призрения – петербургский градоначальник Ф.Ф. Трепов (на две кровати), баронесса К. Штиглиц и Соболев. Кроме того, несколько пациентов Дома призрения содержались на средства И.Ф. Громова (5 человек), Е.С. Егорова (2), Гучкова (1) и старообрядцев (2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: