Олег Романько - Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944

- Название:Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05388-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Романько - Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944 краткое содержание

В монографии доктора исторических наук О.В. Романько рассматривается комплекс вопросов, связанных с национальными отношениями на территории Крыма в период нацистской оккупации. На базе обширного исторического материала из архивов Крыма, Украины, России, Польши и Германии прослеживается использование национальных противоречий как инструмента немецкой оккупационной политики. Впервые в отечественной историографии проанализирована проблема военно-политического коллаборационизма на территории Крымского полуострова – наиболее активной формы проявления национальных противоречий. Особое место в книге занимает история партизанского движения, которое рассматривается как ответ советской власти на использование немецкими оккупантами национального фактора.

Книга рассчитана на специалистов-историков, преподавателей вузов, студентов и всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Серия «На линии фронта. Правда о войне» выпускается с 2006 года.

Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всего, таким образом, 9255 человек, из которых в части 11-й армии было направлено 8684 человека: они были распределены по ротам, батареям и другим подразделениям дивизий этой армии небольшими группами (от 3 до 10 человек). Остальные крымские татары, признанные негодными для службы в строевых частях, были распущены по домам [286].

Следует сказать, что это распределение «добровольных помощников» по корпусам и дивизиям 11-й армии растянулось до февраля 1942 года. Так что поступали они туда не все сразу, а постепенно. Например, по данным «Дневника военных действий» 11-й армии, уже на 4 января 1942 года в подчиненных ей структурах имелось следующее количество крымских татар (цифры указаны как с учетом уже имевшихся до призывной кампании, так и новых добровольцев):

• 30-й армейский корпус – 600 человек;

• 54-й армейский корпус – 363 человека;

• 42-й армейский корпус – 554 человека (например, в 73-й пехотной дивизии этого корпуса числилось 254 крымско-татарских «хиви»);

• «добровольные помощники» в подчинении командующего войсками вермахта на полуострове Крым – 201 человек;

• различные тыловые и вспомогательные части 11-й армии – 330 человек. Итого 2048 человек. К февралю же 1942 года численность «хиви» увеличилась более чем в три раза [287].

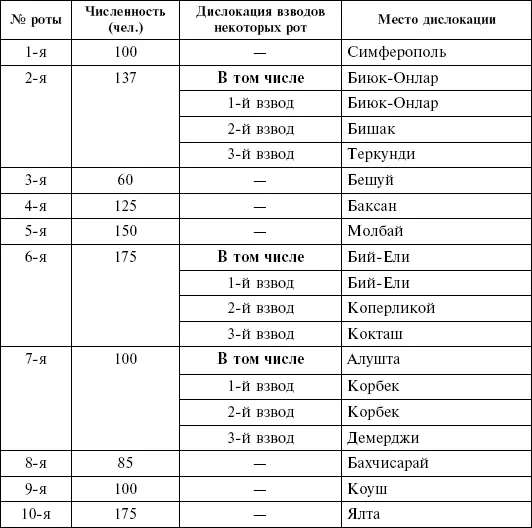

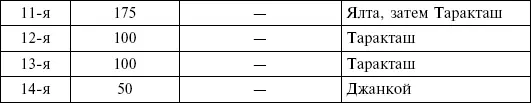

Одновременно с этим вербовочные комиссии оперативной группы «Д» и представители мусульманских комитетов завербовали еще 1632 человека, которые были сведены в 14 рот самообороны (8 из них были созданы в январе, а еще 6 – в феврале – марте 1942 года), расквартированных в следующих населенных пунктах:

Каждая татарская рота самообороны состояла из трех взводов и насчитывала от 50 (Джанкой) до 175 (Ялта) человек. Командовали ротами немецкие офицеры. Бойцы этих частей были одеты в стандартное немецкое обмундирование, но без знаков различия (им были выданы даже шинели и стальные каски). В целом с униформой проблем не было. Однако через несколько дней после создания рот и выдачи обмундирования они возникли с обувью. Не привыкшие ходить в сапогах крымские татары начали натирать себе ноги. Тогда в качестве компромисса для них были разработаны гамаши, сделанные из трофейных советских шинелей. Ног они не натирали, так как были похожи на привычные для татар мягкие носки.

На вооружении у личного состава рот находилось стрелковое вооружение, в основном легкое, но не автоматическое [288].

Все крымско-татарские роты самообороны в принципе находились в организационном и оперативном подчинении начальника оперативной группы «Д» СС-оберфюрера Олендорфа, который должен был заботиться об их обмундировании, пропитании и денежном содержании (например, в середине 1942 года всем «организованным» «самооборонцам» платили ежемесячно 60–70 оккупационных марок). Однако поскольку аппарат начальника полиции безопасности и СД и его местные отделения в Крыму еще не были полностью созданы, денежное довольствие личного состава рот осуществлялось через посредничество органов немецкой военной администрации – полевые и местные комендатуры тех населенных пунктов, где эти части самообороны были расквартированы. Что же касается обмундирования и вооружения, то здесь основную помощь Олендорфу оказывал соответствующий отдел штаба 11-й армии [289].

В дальнейшем организация крымско-татарских коллаборационистских формирований в системе немецкой оккупационной администрации на территории Крыма продолжалась до марта 1942 года. В результате на этот период имелись следующие категории добровольцев:

• «добровольные помощники» в частях 11-й немецкой армии – около 9 тыс. человек;

• части «организованной самообороны», которые действовали в организационном и оперативном подчинении начальника полиции безопасности и СД – около 2 тыс. человек в составе 14 рот;

• отряды «неорганизованной» татарской самообороны или «милиции», которые остались от предыдущего периода и действовали в подчинении начальников сельских, городских и районных управлений (фактически, в распоряжении соответствующих комендантов) – около 4 тыс. человек;

• «резерв», который также находился в распоряжении начальников сельских управлений (либо члены отрядов «неорганизованной» самообороны, которые были распущены, либо признанные ограниченно годными во время вербовочной кампании января 1942 года) – около 5 тыс. человек.

Всего, таким образом, около 20 тыс. человек. При этом немцы не собирались останавливаться на достигнутом и планировали добиться того, чтобы в коллаборационистских формированиях были «задействованы» все боеспособные татары [290].

Если сравнивать этот и предыдущий период истории крымско-татарских добровольческих формирований, то можно отметить следующие основные отличия. Во-первых, это то, что армия начинает действовать в тесном взаимодействии с органами полицейской администрации. Во-вторых, набор добровольцев принял уже более организованный характер, который был закреплен на уровне Генерального штаба сухопутных войск. В-третьих, значительно возросло доверие немецких оккупационных властей к этим добровольцам: их уже вооружают на постоянной основе, дают обмундирование и платят денежное довольствие, чего раньше не было. В-четвертых, помимо создания частей самообороны значительное количество татарских «хиви» было включено в подразделения 11-й полевой армии. И наконец, в-пятых, нельзя не отметить, что при создании подобных формирований значительную роль начинают играть национальный и религиозный фактор, которые в первый период были только обозначены. Следует сказать, что в этот период ни одна из проживавших в Крыму национальных групп не имела возможности создавать свои добровольческие формирования именно по национальному признаку.

Зимой – весной 1942 года немецкие оккупационные власти в зоне ответственности гражданской администрации приступили к созданию частей «вспомогательной полиции порядка», или Schuma. Эти части создавались из местных добровольцев и должны были использоваться в антипартизанских целях. В отличие от рот самообороны, оперативный район которых был обычно ограничен местом их формирования, части Schuma планировалось применять в более широком формате.

Но так как Крым только летом 1942 года был формально передан в состав рейхскомиссариата «Украина», подразделения вспомогательной полиции начали создаваться здесь гораздо позже, чем в остальных генеральных округах, – в июле 1942 года. С этого момента следует начать отсчет третьего периода истории создания и деятельности крымско-татарских добровольческих формирований.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: