Олег Романько - Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944

- Название:Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05388-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Романько - Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944 краткое содержание

В монографии доктора исторических наук О.В. Романько рассматривается комплекс вопросов, связанных с национальными отношениями на территории Крыма в период нацистской оккупации. На базе обширного исторического материала из архивов Крыма, Украины, России, Польши и Германии прослеживается использование национальных противоречий как инструмента немецкой оккупационной политики. Впервые в отечественной историографии проанализирована проблема военно-политического коллаборационизма на территории Крымского полуострова – наиболее активной формы проявления национальных противоречий. Особое место в книге занимает история партизанского движения, которое рассматривается как ответ советской власти на использование немецкими оккупантами национального фактора.

Книга рассчитана на специалистов-историков, преподавателей вузов, студентов и всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Серия «На линии фронта. Правда о войне» выпускается с 2006 года.

Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

30 декабря 1944 года, согласно еще одному приказу Гиммлера, была начата новая реорганизация, целью которой было развернуть Восточнотюркское соединение в часть дивизионного типа и сделать ее личный состав более «восточнотюркским». Эта реорганизация происходила в течение января – марта 1945 года в Словакии. В результате в марте 1945 года соединение уже состояло из штаба и следующих частей, получивших название боевых групп:

• «Туркестан»;

• «Идель-Урал»;

• «Крым» [512].

Каждая боевая группа (Waffengruppe) соединения создавалась по национальному признаку и по штату должна была равняться бригаде. На деле же количество их личного состава было доведено только до штата полка. Что касается первой боевой группы – «Туркестан», то в нее вошли 1-й и 2-й батальоны прежнего соединения, укомплектованные добровольцами из народов Средней Азии и Казахстана. Вторая боевая группа – «Идель-Урал» – вобрала в себя 3-й батальон, в котором служили добровольцы – представители народов Поволжья. Личный же состав, которым укомплектовали боевую группу «Крым», был переведен в Восточнотюркское соединение из другого мусульманского формирования войск СС – Татарской горноегерской бригады – Waffen-Gebirgsjдger-Brigade der SS , расформированной 31 декабря 1944 года [513].

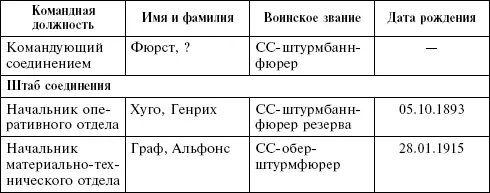

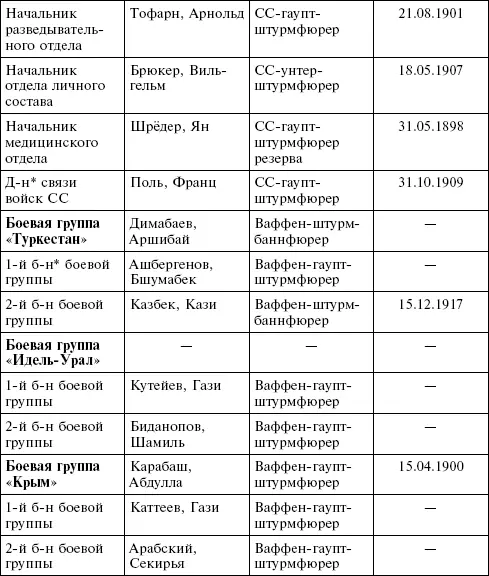

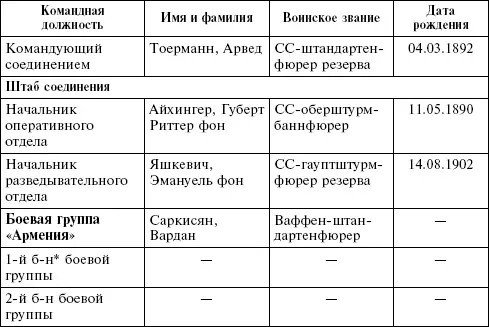

Согласно приказу Главного оперативного управления СС все боевые группы Восточнотюркского соединения должны были иметь в своем составе по два пехотных батальона, в каждом из которых – по пять стрелковых рот. Однако боевая группа «Крым» являлась исключением: в состав двух ее батальонов входило только по четыре роты. Кроме того, она имела еще две отдельные артиллерийские роты, которых не было в других боевых группах. В результате последней реорганизации численность Восточнотюркского соединения возросла до 8500 человек. А его новым командиром был назначен СС-гауптштурмфюрер Фюрст, который оставался на этой должности до самого конца войны. В целом же командный состав соединения выглядел следующим образом (данные приводятся по состоянию на 1 марта 1945 года) [514]:

* Д-н – дивизион, б-н – батальон.

Перевод в Восточнотюркское соединение персонала крымско-татарской бригады не был единственным изменением в его структуре и национальном составе. В том же приказе Главного оперативного управления СС говорилось: «Все азербайджанцы отделяются от Восточнотюркского соединения и передаются в распоряжение командования Кавказского соединения войск СС (Kaukasischer Waffen-Verbande der SS) » [515].

Решение об организации последнего было принято в августе 1944 года. Делалось это с той же целью, что и в случае с Восточнотюркским соединением, то есть «для военного и политического обучения кавказских добровольцев, чтобы превратить их в полноценную боевую часть» . Со временем это соединение предполагалось развернуть в кавалерийскую дивизию – кадровую основу будущей «Кавказской освободительной армии» [516].

Как и его восточнотюркский аналог, Кавказское соединение должно было состоять из боевых групп, в данном случае имевших организацию кавалерийских полков. Личный же состав для них немцы планировали набрать из остатков других кавказских формирований. Например, 1-го полка Кадровой добровольческой дивизии, которая к тому моменту была уже распущена. Или же завербовать в лагерях военнопленных, где содержались кавказцы [517].

В результате в январе 1945 года структура Кавказского соединения состояла из штаба и следующих боевых групп, созданных за период с сентября по декабрь 1944 года:

• «Грузия»;

• «Северный Кавказ»;

• «Армения» (вероятно, так и не была до конца сформирована);

• «Азербайджан».

Главным отличием структуры Кавказского соединения войск СС от его восточнотюркского аналога было то, что все его боевые группы имели одинаковую структуру. Например, в ноябре 1944 года в состав группы «Северный Кавказ» входили: штаб и три кавалерийских дивизиона (по четыре кавалерийских эскадрона в каждом) и два отдельных кавалерийских эскадрона [518].

Следует сказать, что на всем протяжении его истории количество легионеров в соединении оставалось весьма незначительным и так и не достигло дивизионного уровня. Например, в январе 1945 года его личный состав насчитывал примерно 2400 человек. И это в принципе был пик его численности [519].

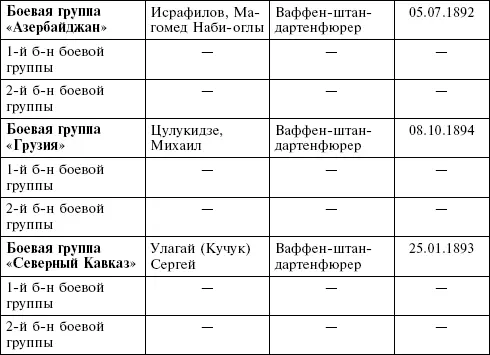

После развертывания соединения в дивизию командование над ней должен был принять Л.Ф. Бичерахов – полковник Терского казачьего войска, в годы Гражданской войны один из лидеров Белого движения на Северном Кавказе. Однако по болезни он не смог приступить к своим обязанностям. Поэтому временно исполняющим обязанности командира соединения являлся СС-штандартенфюрер А. Тоерманн, а во главе боевых групп стояли, соответственно, эмигранты: М. Цулукидзе, С. Улагай, В. Саркисян и М. Исрафилов – все в звании ваффенштандартенфюреров. В целом же командный состав этого соединения выглядел следующим образом (данные приводятся по состоянию на 1 марта 1945 года) [520]:

* Б-н – батальон.

Организация и подготовка соединения проходила в несколько этапов: с августа 1944 года – на полигоне Нойхаммер (Силезия), а с декабря 1944 года – в Паулуццо (Северная Италия). Следует сказать, что персонал соединения был не единственными кавказцами на этой территории. В этот период здесь находилось еще около 6500 беженцев с Северного Кавказа, руководимых черкесским князем Султан Келеч-Гиреем. Из них были набраны два добровольческих полка, в которые вошли все боеспособные мужчины в возрасте от 18 до 70 лет. Каждый полк состоял из нескольких рот, сформированных по национальному признаку. Эти части должны были играть роль самообороны в местах размещения беженцев и одновременно служить резервом для комплектования Кавказского соединения [521].

Из всех подразделений войск СС, укомплектованных туркестанскими и кавказскими добровольцами, в полноценных боевых действиях участвовал только 1-й Восточномусульманский полк СС. В марте 1944 года, после первоначальной подготовки, он был переброшен в Западную Белоруссию, в район города Юратишки, где принимал участие в боях с партизанами. Одновременно личный состав части заканчивал свою подготовку перед предполагаемой отправкой на фронт [522].

Однако уже в августе 1944 года полк был отправлен в Польшу, где два его батальона приняли участие в подавлении Варшавского восстания. Немцы не решились использовать их самостоятельно, а включили в состав Специального (карательного) полка СС под командованием СС-штандартенфюрера О. Дирлевангера. Следует сказать, что это была в своем роде уникальная операция. Ее главной особенностью в данном случае являлось то, что здесь, под общим командованием СС-обергруппенфюрера и генерала полиции Э. фон дем Бах-Зелевского, сражалось сразу несколько «восточных» добровольческих формирований. Ранее немцы только за редким исключением допускали подобную концентрацию. Обычно они предпочитали использовать такие части поодиночке. Таким образом, в подавлении Варшавского восстания участвовали следующие формирования «восточных» добровольцев:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: