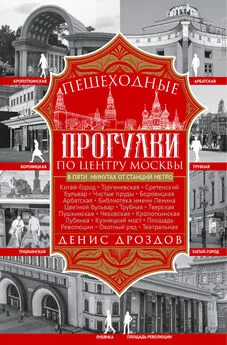

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1865 году состоялась свадьба Павла Михайловича с Верой Николаевной Мамонтовой – двоюродной сестрой известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова. У Третьяковых было шесть детей – четыре дочери и два сына. В семье все любили друг друга. Павел Михайлович писал жене: «Искренно от всей души благодарю Бога и тебя, что мне довелось сделать тебя счастливой, впрочем, тут большую вину имеют дети: без них не было бы полного счастья!» [117]Сергей Михайлович женился гораздо раньше брата, в 1856 году, но его жена умерла вскоре после рождения сына. Лишь спустя десять лет Сергей Михайлович вступил во второй брак с Еленой Андреевной Матвеевой.

Павел Михайлович придерживался традиционных купеческих взглядов на воспитание детей. Он дал детям прекрасное домашнее образование. Они занимались музыкой, учили иностранные языки, посещали концерты, театры, художественные выставки и вместе с родителями много путешествовали. Конечно, заметную роль в формировании детей сыграли художники, музыканты и писатели, бывавшие в гостях у Третьякова почти каждый день. В 1887 году от скарлатины, осложненной менингитом, умер сын Павла Михайловича Ваня – всеобщий любимец и надежда отца. Третьяков болезненно переносил эту тяжелую утрату. Второй сын Михаил страдал слабоумием и не мог стать полноценным наследником и продолжателем семейного дела. Дочь Третьякова Александра вспоминала: «С этого времени характер отца сильно изменился. Он стал угрюм и молчалив. И только внуки заставили былую ласку проявляться в его глазах» [118].

Один из залов Третьяковской галереи. Фотография 1898 г.

Долгое время Третьяков был единственным собирателем русского искусства, по крайней мере в таких масштабах. Но в 1880-х годах у него появился более чем достойный соперник – император Александр III. Существует множество легенд, связанных с противостоянием Третьякова и царя. Павел Михайлович несколько раз буквально из-под носа Александра уводил картины художников, которые при всем уважении к августейшей особе отдавали предпочтение Третьякову. Царь приходил в ярость, если, посещая передвижные выставки, видел на лучших картинах отметки «собственность П.М. Третьякова». Но были случаи, когда представители императора просто перебивали цену, предлагаемую московским собирателем. Например, уже после кончины Александра III его сын Николай II предложил невероятную по тем временам сумму за картину «Покорение Сибири Ермаком» В.И. Сурикова – сорок тысяч рублей. Новоявленный император не желал скупиться в память о своем отце, который мечтал приобрести это полотно. У Сурикова уже была договоренность с Павлом Михайловичем, но он не мог отказаться от столь выгодной сделки. Третьяков же просто не был в состоянии предложить больше. В качестве утешения художник совершенно бесплатно отдал собирателю эскиз к картине, который до сих пор висит в Третьяковке.

Павлу Михайловичу не нравилось, что его называли богатым, он воспринимал такие слова в штыки. Третьяков писал И.Н. Крамскому: «Кстати, о моих средствах: слово громадные весьма растяжимо. Не говоря о фон Мекках и Дервизах, в Москве многие богаче моего брата, а мои средства в шесть раз менее моего брата; но я никому не завидую, а работаю потому, что не могу не работать» [119]. В 1892 году умер Сергей Михайлович Третьяков. Задолго до его смерти братья Третьяковы решают отдать свои коллекции в дар Москве. В своем завещании Сергей Михайлович жертвовал городу половину дома в Лаврушинском переулке, все картины и сумму в сто тысяч рублей. Павел Михайлович подарил свою огромную коллекцию (более трех тысяч произведений) Москве еще при жизни вместе с собранием брата. В 1893 году состоялось торжественное открытие «Московской галереи Павла и Сергея Третьяковых», причем коллекция западного искусства Сергея Михайловича висела тут же в Лаврушинском рядом с картинами русских художников. 4 декабря 1898 года Павел Михайлович скончался. Его последними словами были: «Берегите галерею и будьте здоровы».

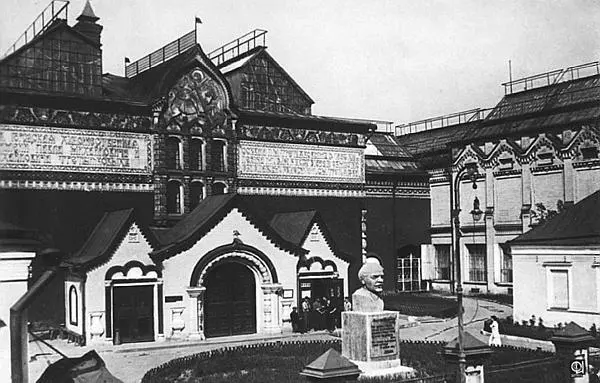

Третьяковская галерея. Фотография 1930-х гг.

Усадьба Третьяковых за сорок лет неоднократно переделывалась. Еще в 1870-х годах Павел Михайлович пристраивает к дому в Лаврушинском дополнительные помещения для картинной галереи. По мере расширения коллекции вдоль красной линии Малого Толмачевского переулка по проекту А.С. Каминского строились новые экспозиционные залы. Кроме того, вдоль границы владения появлялись служебные корпуса. Специально для переданной в дар Москве галереи все тем же Каминским была возведена пышная ограда с парадным входом. После смерти Павла Михайловича в течение 1899 – 1906 годов главный дом был переоборудован под выставочные залы. Фасад, оформленный по рисунку В.М. Васнецова, стал на многие годы эмблемой Третьяковской галереи. Центральная часть фасада была выделена шикарным кокошником с рельефным изображением Георгия Победоносца – древнего герба Москвы. В то время художники проявляли интерес к формам древнерусского искусства. Мы это еще увидим на примере Покровского собора Марфо-Мариинской обители. Роскошно украшенные порталы, пышные наличники окон, яркие узоры и прочие украшения – все это говорит о стремлении Васнецова сделать из Третьяковской галереи древнерусский сказочный терем.

В 1910 году галерея получила по завещанию мецената М.А. Морозова великолепное собрание западного искусства – полотна К. Моне, Э. Мане, О. Ренуара, К. Писсаро, Э. Дега и других художников. В 1913 году попечителем Третьяковской галереи стал художник и историк искусства И.Э. Грабарь. Началась переделка экспозиции по научному принципу, как в лучших музеях мира. Произведения одного художника стали висеть в отдельном зале, а расположение картин стало строго хронологическим. В 1918 году произошла национализация Третьяковской галереи и передача ее в ведение Народного комиссариата просвещения. Именно в это время музей значительно пополнился огромными собраниями С.А. Щербатова, П.И. и В.А. Харитоненко, Е.В. Борисовой-Мусатовой, А.П. Боткиной, В.О. Гиршмана, М.П. Рябушинского и художественными коллекциями из родовых подмосковных усадеб. Увеличение коллекции потребовало расширения экспозиционной площади. В 1930 году по проекту А.В. Снигирева при участии А.В. Щусева было пристроено несколько дополнительных выставочных залов вдоль Лаврушинского переулка. Чтобы обеспечить необходимое освещение, кровлю в галерее сделали стеклянной.

В 1935 году реконструкция Третьяковской галереи продолжилась. Был построен двухэтажный корпус по проекту А.В. Щусева. Просторные залы этого корпуса использовались для размещения выставок, а с 1940 года были включены в основной маршрут экспозиции. Во время Великой Отечественной войны Третьяковская галерея была эвакуирована в Пермь. Впервые за всю историю музея картины были сняты со стен, вынуты из рам и освобождены от подрамников. Большие полотна накатывали на валы, заключали в металлическую оболочку, запаивали и упаковывали в ящики с хорошей изоляцией. В 1941 году во время бомбардировки Москвы на здание галереи было сброшено несколько фугасных бомб. 17 мая 1945 года Третьяковская галерея вновь открылась для посетителей. В советское время коллекция музея постоянно пополнялась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: