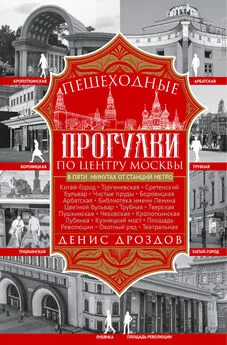

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«И я записал ретиво «про природу», – вспоминал Шмелев. – Писать классные сочинения на поэтические темы, к примеру – «Утро в лесу», «Российская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... – было одно блаженство. Это было совершенно не то, что задавалось ранее: не «Труд и любовь к ближнему как базы нравственного совершенствования»… и не «Чем различаются союзы от наречий».

Кто знает, быть может, если бы не Цветаев, мы не знали бы сейчас замечательного писателя Шмелева...» [137]

Бывшая усадьба Демидовых, ныне библиотека им. К.Д. Ушинского

Гимназия хранила память о том времени, когда в Толмачевском переулке собирался литературно-политический салон. В специальном помещении хранились вещи, связанные с посещением усадьбы Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым, А.С. Хомяковым и П.М. Третьяковым. В шестой гимназии преподавал брат В.С. Соловьева Михаил Сергеевич. По воспоминаниям литературного критика Г.И. Чулкова, благодаря педагогу в его душе бессознательно преобладала тогда тема «софианства», соловьевская тема, с ее ослепительным светом и с ее мучительными противоречиями. Владимир Сергеевич как будто мистическим образом вернулся в особняк, в котором произошло его знакомство с Самариным, а впрочем, он никогда и не покидал стен дома Демидовых. Чулков, учась в гимназии, отличался непокорным, мятежным духом и вольномыслием. Он нередко заводил споры на политические темы, а в пятом классе начал редактировать гимназистский журнал, отличавшийся радикальной направленностью.

Шестая гимназия занимала усадьбу Демидовых до 1915 года, когда ей пришлось уступить место госпиталю для душевнобольных воинов. Произошла очередная переделка комнат особняка, на этот раз под больничные палаты. После революции 1917 года в главном доме располагалась первая школа второй ступени Замоскворецкого района. Библиотеки и архивы многих упраздненных царских гимназий хранились в зданиях бывшей демидовской усадьбы. Но большая часть важных исторических документов была утеряна или уничтожена в советское время. Кроме того, был погублен розарий, вместо которого устроили гимнастическую площадку.

С 1942 года и по настоящее время главный дом и двор бывшей усадьбы Демидовых принадлежат библиотеке имени К.Д. Ушинского Академии педагогических наук РСФСР. Библиотека была названа в честь великого русского педагога, основоположника русской педагогической науки Константина Дмитриевича Ушинского. Он создал теорию педагогики и совершил переворот в русской педагогической практике. Ближайший соратник и лучший ученик Ушинского Л.Н. Модзалевский очень точно заметил: «Ушинский – это наш действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов – наш первый народный ученый, Суворов – наш народный полководец, Пушкин – наш народный поэт, Глинка – наш народный композитор» [138].

Библиотека имени Ушинского ведет свое начало от небольшой справочной библиотеки при информационном отделе Народного комиссариата просвещения РСФСР, образованной в 1925 году по инициативе Н.К. Крупской. В 1966 году Моссоветом библиотеке были отданы и флигели усадьбы Демидовых, в которых разместились дополнительные книгохранилища. В 1972 году библиотека была переименована в Государственную научную библиотеку имени К.Д. Ушинского Академии педагогических наук СССР, а в 2008 году получила свое теперешнее название – Учреждение Российской академии образования «Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского». Сейчас библиотека Ушинского является крупнейшей в стране педагогической библиотекой, хранилищем педагогической литературы, информационно-библиографическим центром в области педагогики и образования, отраслевым научно-методическим центром для библиотек общеобразовательных учреждений, начального профессионального и дополнительного педагогического образования. Научно-исследовательская деятельность библиотеки является составной частью комплексных разработок и программ Российской академии образования.

Всем хороша усадьба Демидовых: и архитектурными особенностями, и богатой историей, и незаурядными хозяевами. Но чем она действительно уникальна – так это своей превосходной чугунной оградой. Каждый, кто идет в Третьяковскую галерею Большим Толмачевским переулком, остановится и поглядит на это чудо литейной мысли XVIII века. О библиотеке может прохожий и не слышать вовсе, а по ограде узнает здание моментально. Откроем путеводитель Сабашниковых: «Замечательна великолепная ограда: столбы ея украшены чугунными литыми плитками, на которых изображены виноградные гроздья; промежутки между столбами заняты литой же, красивого рисунка решеткой. Прекрасны и ворота с ажурным верхом» [139]. Эта уникальная ограда, всегда остававшаяся объектом восхищения и любования москвичей, была отлита на одном из уральских демидовских заводов в 1760-х годах по чертежам архитектора Ф.С. Аргунова. Наибольшая заслуга в создании столь прекрасной ограды принадлежит литейному мастеру А.Т. Сизову, который сумел воплотить сложный замысел Аргунова и объединить формы европейского и нарышкинского барокко. У него это прекрасно получилось, и теперь мы по пути в Третьяковку можем наслаждаться литейным искусством XVIII века.

Церковь Святителя Николая в Толмачах

(Малый Толмачевский переулок, № 9)

Деревянная церковь Николая в Толмацкой слободе известна с начала XVII века. В Приходной книге Патриаршего приказа за 1625 год она называется «церковью великаго Чудотворца Николы, да в приделе Иван Предтеча, что за Москвой-рекой в Толмачах» . Это лишь первое документальное упоминание храма, но точную дату постройки назвать сложно. Известно, что в 1657 году ей выделили землю под новое кладбище, потому что на прежнем уже не хватало места. Можно предположить, что раз приход был настолько большим, то и церковь появилась задолго до 1625 года. Главный престол храма был освящен в честь великого предстателя и покровителя Руси – Николая Чудотворца. Татары, составлявшие значимую часть населения Толмачевской слободы, называли этого святого «русским Богом» – так много Никольских храмов было в Москве. Одно их перечисление заняло бы не один абзац. Упомяну лишь замоскворецкие: в Голутвине, в Заяицком, в Кузнецах, в Пыжах, на Берсеневке, в Пупышах. И еще часовня Николая Чудотворца у Каменного моста.

Святой Николай жил на рубеже III – IV веков и был епископом в городе Миры в Малой Азии. Он прославился многими подвигами при жизни, но больше чудес произошло после его смерти. Нет на свете ни одной земли христианской, в которой бы не свершились чудеса святого Николая. Существует множество житий святителя, описывающих земную жизнь Николая и чудеса по его успении. «Прииди в Русь и виждь, яко несть града, ни села, идеже не быша чудеса многа умножена святаго Николы» [140], – пишет киевский книжник XI века. Чем объясняется столь сильное почитание на Руси архиепископа из греческого города Миры области Ликийской?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: