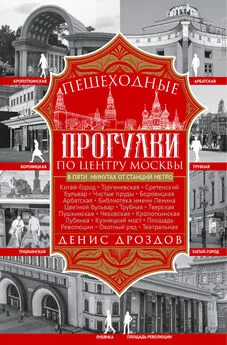

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пыжевский переулок. Нечетная сторона. Современная фотография

С Пыжевским переулком связаны имена многих знаменитых ученых. Например, здесь работал почвовед академик Б.Б. Полынов. В своих трудах он обращал внимание на то, что все в природе – рельеф, горные породы, климат, растительность, животные – тесно связано между собой. В лабораториях на учно-исследовательских институтов в Пыжевском переулке были сделаны важнейшие открытия мировой науки: получен первый металлический уран и сверхчистый полупроводниковый германий, разработана технология получения бездислокационного кремния и многое другое. Об этих открытиях можно рассказывать и рассказывать. Но нам пора продолжать прогулку: впереди еще столько интересного!

ПО ПУТИ К МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

В начале XIX века на углу Пыжевского переулка и Большой Ордынки была большая усадьба, принадлежавшая купцам Рыбниковым – владельцам сукновальных фабрик. Одноэтажное здание по адресу Пыжевский переулок, № 1 – одно из свидетельств той эпохи. Деревянный двухэтажный главный дом усадьбы (сейчас дом № 30), заново отстроенный после пожара 1812 года, выходил парадным фасадом на Большую Ордынку. В середине XIX века дом надстроили мезонином, а рядом был сооружен деревянный одноэтажный жилой флигель на каменном фундаменте. В 1870-х годах при купцах-предпринимателях Гусельниковых деревянные строения были заменены каменными. Бывшие дом и флигель усадьбы сохранились с XIX века. Раньше они имели схожие элементы в декоре главных фасадов, впрочем, это прекрасно видно даже сейчас.

Большая Ордынка, № 30. Современная фотография

Большая Ордынка, № 32. Современная фотография

Дом № 32 по Большой Ордынке – детище великого архитектора модерна Ф.О. Шехтеля. К сожалению, до наших дней здание дошло в несколько измененном виде. Заказчиком дома был ученый-геолог Владимир Васильевич Аршинов, но оплатил дорогостоящую постройку его отец Василий Федорович. Он происходил из бедной крестьянской семьи. С одиннадцати лет Аршинов работал в сельской лавке. В 1872 году в возрасте семнадцати лет он пешком ушел в Москву и нанялся на суконную фабрику. Через десять лет Василий Федорович основал собственную фабрику, а еще спустя нескорое время учредил торгово-промышленное товарищество «Аршинов и Ко», ставшее поставщиком императорского двора. Сколько раз уже рассказывалось о похожих судьбах выходцев из крестьянства, которые благодаря предприимчивости, таланту и удаче становились богатейшими промышленниками и купцами. Но раз за разом мы находим в их судьбах что-то новое, ни на что не похожее.

У Василия Федоровича было два сына – Владимир и Сергей. Они получили хорошее образование, посещая классическую гимназию и занимаясь с учителями дома. Благодаря одному из таких учителей – студенту Московского университета Константину Иосифовичу Висконту – старший сын Владимир увлекся естественными науками. Особенно ему полюбились горные породы и минералы. Отец не настаивал на том, чтобы Владимир Васильевич продолжал его дело, хотя жизнь знает множество примеров, когда властные отцы лишают своих детей права выбора профессии. Василий Федорович оплачивал геологические экскурсии сына, даже зарубежные, помогал ему устраивать лабораторию и всячески поощрял начинания молодого ученого. В 1899 году Владимир Васильевич поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Его преподавателями были П.Н. Лебедев, Н.А. Умов, Н.Д. Зелинский, К.А. Тимирязев, М.А. Мензбир, А.П. Павлов, В.И. Вернадский и др.

Т.Б. Здорик и Л.Г. Фельдман в статье об истории Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья, рассуждая о Василии Федоровиче Аршинове, отмечают один важный момент: «Не вполне обычной, однако, была тяга этого талантливого, хотя и малограмотного русского самородка к интеллигентным людям, широта взглядов, завидное умение понять и разделить духовные интересы своих высокообразованных и таких непохожих друг на друга сыновей. Для научных занятий Владимира отец строит и оборудует институт, еще одному из сыновей – Сергею, серьезно занимавшемуся музыкой, возводит на свои деньги прекрасное здание консерватории в Саратове. Архивы ВИМСа раскрывают нам, что на содержание «Литогеа» Аршинов ассигновал 700 тыс. руб. – средства по тем временам немалые» [167].

Шехтель Ф.О. Архитектор здания Петрографического института «Литогеа»

«Литогеа» (от греч. – «камень» и богиня Земли) – небольшой минералого-петрографический институт, который находился в доме Владимира Васильевича на Большой Ордынке. Это первое в Москве и во всей России частное научно-исследовательское учреждение. По просьбе заказчика Шехтель построил дом в глубине двора старой купеческой усадьбы на границе с садом. Новый особняк в стиле модерн отличался простотой и изяществом форм и замышлялся как крупный, но органичный элемент усадебного сада. Шехтель добился эффекта «врастания» дома в пространство сада благодаря ограде с такой же решеткой и вьющейся зелени, оплетающей изгородь и стены здания, особенно угловой башенный объем. Повторюсь, дом дошел до нас со значительными изменениями, поэтому сейчас башни, как, впрочем, и зелени больше нет. Башня была композиционным центром особняка снаружи и главным функциональным элементом внутри. Дом Аршинова отличался необычными окнами разной величины и формы и коваными латунными фонариками у лестницы. По этому творению Шехтеля можно было изучать основы русского модерна в архитектуре.

Карьера Владимира Васильевича складывалась очень удачно. В 1904 году он стал ассистентом кафедры минералогии и уехал на стажировку в Гейдельбергский университет. Основной сферой научных интересов Аршинова становятся микроскопическая петрография и кристаллооптика. После возвращения он преподавал в Московском университете и вел практические занятия по кристаллооптике. До него в университете никто не проводил подобных опытов. Ученики Владимира Васильевича станут впоследствии знаменитыми учеными. Аршинов оказал огромное влияние на А.Е. Ферсмана – одного из основоположников геохимии. Параллельно с преподаванием в университете Владимир Васильевич занимался и собственным детищем – институтом «Литогеа». Аршинов оснастил его современным оборудованием и приборами, устроил в нем научную библиотеку. Владимир Васильевич лично подбирал сотрудников. Многие из них снискали потом мировую известность: С.В. Обручев, А.А. Мамуровский, А.С. Уклонский и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: