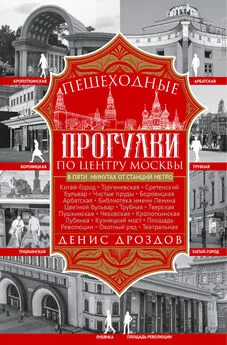

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Название:Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03425-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью краткое содержание

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья. В Замоскворечье осталось совсем немного скрытых от посторонних глаз уголков, в которых сохранилась атмосфера старой Москвы. Вместе с автором вы совершите увлекательнейшее путешествие по Замоскворечью: пройдетесь по заповедным уголкам, посетите тихие улочки, насладитесь красотой старинных храмов.

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я же весело

Как волны валкие

Народ расталкиваю.

Бегу к Москва-реке

Смотреть, как лед идет.

По адресу Щетининский переулок, дом № 10, строение 1 находится музей Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени. Тропинин провел в Замоскворечье только последний год своей долгой жизни. В 1855 году он купил окруженный фруктовым садом маленький домик на углу Большой Полянки и 2-го Спасоналивковского переулка. Тропинин – художник с поистине сложной судьбой. Долгое время у него не было даже фамилии. Василий Андреевич родился «крещеной собственностью» в семье отпущенного на волю крепостного, но сам свободы не имел и переходил, как товар, из одних барских рук в другие. Его называли просто Васюткой, Васей или Василием. Но даже в таком положении молодой талантливый художник был замечен и благодаря счастливому случаю поступил «вольноприходящим учеником» в Академию художеств в возрасте двадцати трех лет. Наставник Тропинина советник академии С.С. Щукин – ученик и преемник самого Д.Г. Левицкого – очень ценил подневольного художника и присуждал ему медали за «отличное и противу иных превосходное искусство». За картину «Мальчик, тоскующий по умершей птичке» Тропинин был удостоен золотой медали и похвалы императрицы Елизаветы Алексеевны.

Как известно, лучших учеников академии отправляли за границу, но вместо этого самовластным решением барина Василий Андреевич отправляется в малороссийскую деревню, где становится личным слугой графа Моркова. Но и вдали от художественной жизни талант Тропинина не угасает. Художник изучал характеры украинских крестьян и создавал прекрасные портреты и сцены из жизни селян. В Малороссии Тропинин расписывал церковь, а потом в ней же и обвенчался с крепостной Анной Ивановной Катиной. Они будут счастливы в браке почти пятьдесят лет.

Граф Морков имел в Москве дом, в котором Василий Андреевич иногда жил и писал картины. В пожаре 1812 года погибли многие из его ранних работ. После написания Тропининым портрета историка Н.М. Карамзина о нем заговорили в Москве как об одном из самых талантливых художников. Со всех сторон графу посыпались просьбы отпустить из неволи Тропинина, но тот только злился и отправил Василия Андреевича назад в Малороссию. Графа просили и генералы, и академики, и писатели. Наконец он вручил художнику вольную, но на таких условиях, что и врагу не пожелаешь. Отпустил Морков только Тропинина и Анну Ивановну, а сын их остался крепостным. Лишь после смерти графа семья воссоединилась. Василию Андреевичу было тогда уже за пятьдесят лет. В 1824 году Тропинин стал академиком живописи. И вот уже практически безымянного художника называют «господин академик Василий Андреевич Тропинин».

Василий Андреевич не любил Петербург и более тридцати лет прожил в Москве, на улице Ленивке.

После смерти жены Василий Андреевич переехал в тихое Замоскворечье, которое, к своей чести, до сих пор помнит великого художника. Дом, в котором разместился музей, принадлежал в начале XX века ученому-этнографу Николаю Григорьевичу Петухову, происходившему из старого купеческого рода. Приятелем Петухова был известный коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский. Обладая большой коллекцией произведений Тропинина и других художников и граверов, он не имел возможности где-нибудь разместить ее. Тогда Николай Григорьевич для столь нужной цели отдал Вишневскому свой дом. Эти люди искренне любили Тропинина, наверное, поэтому мы до сих пор можем видеть результаты их работы. Собрание музея насчитывает несколько тысяч произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них картины И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова, А.П. Антропова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина и др. Музей Тропинина и московских художников его времени – это не просто картинная галерея. Это место, сохранившее атмосферу старой Москвы, которую мы каждый год бесследно теряем.

АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЕ ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ

(Большая Ордынка, № 47)

Но возвратимся опять на Большую Ордынку. Нас ждет заключительный отрезок пути. Помните, когда мы гуляли по Большому Толмачевскому переулку, то проходили мимо библиотеки имени К.Д. Ушинского. Теперь на нашем пути в доме № 47 по Большой Ордынке – педагогический колледж № 1, названный также в честь знаменитого русского педагога. Это одно из старейших педагогических учебных заведений Москвы. Колледж имеет давнюю историю, неразрывно связанную с историей дома, в котором он расположен.

Первое документальное упоминание о здании датировано 1806 годом. Участок принадлежал московскому купцу Ивану Ивановичу Калашникову. В 1864 году Московским купеческим обществом с высочайшего соизволения императора Александра II было учреждено Александро-Мариинское училище для приходящих детей всех сословий. Специально для него по красной линии Большой Ордынки построили двухэтажное здание с классами и актовым залом по проекту архитектора А.С. Каминского. Основателем и главным благотворителем училища был московский городской голова, потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии Михаил Леонтьевич Королев. Он стал известен всей России благодаря одному невероятному случаю. О нем рассказано в книге В.Б. Перхавко «История русского купечества»:

«В ноябре 1862 года Александр II прибыл в Первопрестольную. На царский выход в Большом Кремлевском дворце собрались виднейшие представители всех сословий. В Андреевском зале ожидало дворянство, в Георгиевском – военные, во Владимирском – купечество, от имени которого царя приветствовал московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев. Император, обращаясь к Королеву, спросил:

– Как твоя фамилия?

– Благодарение Господу, благополучно, Ваше величество, только хозяйка малость занедужила.

В свите произошло некоторое замешательство, но Александр II быстро сообразил, что купец понял слово «фамилия» в его старинном значении «семья».

– Ну, кланяйся ей, – улыбнулся он и вдруг добавил: – Да скажи, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать...

Эти слова мгновенно облетели Владимирский зал, ошеломив присутствующих. Но еще более была ошеломлена Москва, когда через некоторое время на глазах сбежавшейся толпы царские сани и впрямь остановились у дома Королева. Самодержец долго и запросто беседовал с купцами, а императрица Мария Александровна в гостиной пила чай, поданный ей смущенной Татьяной Андреевной – супругой городского головы» [187].

Говорят, что впечатление от визита императора было настолько сильным, что Королев сделал сначала пожертвование на стипендии в мещанские училища, а потом уговорил Московское купеческое общество в память о столь знаменательном событии учредить Александро-Мариинское училище. Михаил Леонтьевич, пока был жив, все время помогал училищу, а после смерти завещал ему солидный капитал – пятьдесят тысяч рублей. В Александро-Мариинское училище принимались дети не моложе семи с половиной лет обоего пола беднейших родителей всех сословий. Обучение, завтраки и лечение в случае болезни были бесплатными. Среди учебных заведений московского купечества Александро-Мариинское училище пользовалось особой популярностью. Выпускники без труда поступали в гимназии, коммерческие и реальные училища. Помимо обычной образовательной программы в училище изучали специальные дисциплины. Для девочек были устроены курсы рукоделия и дамского портновского мастерства, после которых молодых мастериц принимали на работу в магазины или мастерские.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: