Владимир Фортунатов - Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы

- Название:Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-00798-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фортунатов - Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы краткое содержание

Все знают, что Россия – страна с уникальной культурой, а Санкт-Петербург является нашей культурной столицей. А что вы знаете о городе на Неве?

Автор книги, известный историк, предлагает вам совершить вместе с ним персональный культпоход. Прочитав книгу, вы узнаете: как за два с половиной часа познакомиться с основными шедеврами петербургской архитектуры; как возник и развивался наш город; кому и за что в Петербурге ставят памятники; какие места в городе являются самыми любимыми у горожан; как Петербург был Ленинградом; какой он – современный Питер.

В конце книги вас ждет тест на звание культурного петербуржца! Совсем неплохо подняться в культурном отношении хотя бы до Адмиралтейской иглы!

Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

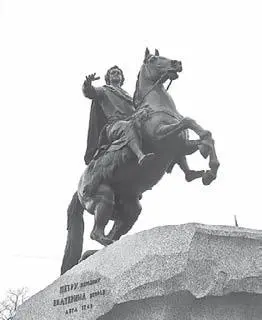

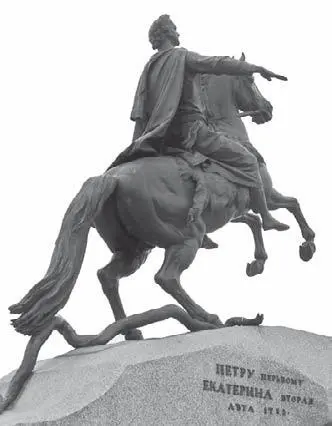

Если в центре Исаакиевской площади находится памятник Николаю I, то в центре Сенатской площади скульптор Этьен Морис Фальконе (1716–1791) разместил самый знаковый монумент Санкт-Петербурга – Медный всадник. Скульптор приехал в Россию в возрасте 50 лет и работал над своим шедевром 12 лет. Заказчицей была сама Екатерина II.

Сенатская площадь

Основание памятника – монолитный Гром-камень. Уникальной инженерной операцией была его доставка от деревни Лахты до Сенатской площади. Сначала за четыре месяца прошли 8 верст до Финского залива, а затем баржей доставили камень на место, указанное Фальконе.

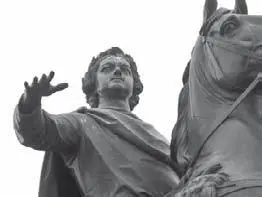

На скалу-пьедестал (или волну) был водружен Медный всадник. Скульптор создал образ «созидателя, законодателя и благодетеля своей страны», который «простирает десницу над объезжаемой им страной». Лицо Петра I, используя гипсовый слепок, выполнила ученица мастера Мари-Анна Колло.

Величественную композицию торжественно открыли в 1782 г., к двадцатилетию восшествия Екатерины II на престол. Фальконе в России к этому времени уже не было. Он покинул страну из-за разногласий с императорским двором. Стихотворным памятником монументу Петру I стала поэма А. С. Пушкина «Медный всадник», в которой вполне отразились исторические взгляды великого поэта, прекрасно понимавшего российскую историю.

Знаменитый Медный всадник

14 декабря 1825 г. молодые офицеры выбрали Медного всадника в качестве места сбора воинских частей для последующего вооруженного захвата власти. Наиболее детальное и достоверное описание событий этого дня желающие могут найти в работах академика М. В. Нечкиной. На площади было много народу, солдат, холодно, но мало толка. У Николая I, уже провозглашенного императором, воли и выдержки оказалось больше, чем у всех руководителей восстания, вместе взятых. В России до этого из пушек по собственным подданным не стреляли. Но молодой генерал Бонапарт на улицах Парижа когда-то показал, что картечь – весьма убедительный аргумент. Николай I проявил себя как хороший ученик знаменитого француза.

Лицо Петра I вылепила М. Колло

Вокруг Медного всадника тогда собралось около 3 тыс. человек. У Николая I было в три раза больше солдат, а также кавалерия и артиллерия. Выстрелами из пушек в упор многие из восставших были убиты на месте. Большинство сослали во всякие гиблые места. А пятерых повесили рядом с Кронверком напротив Петропавловской крепости. И где-то закопали.

С Сенатской площади, а особенно после осторожного перехода через Адмиралтейскую набережную открывается великолепный вид на Неву, на ту часть Васильевского острова, которая составляет правый берег Невы, или Университетскую набережную.

Кумир на бронзовом коне

Мощное течение Невы обычно производит сильное впечатление. Этим и объясняется, почему постоянный мост через столь крупную водную преграду был сооружен лишь через сто пятьдесят лет после основания города. Многие нужды тогда вполне удовлетворял наплавной мост, переброшенный через Неву уже упоминавшимся выше Бетанкуром.

А первым постоянным мостом стал Благовещенский, построенный в правление Николая I под руководством выпускника Института Корпуса инженеров путей сообщения Станислава Валериановича Кербедза. Постоянный мост назвали Благовещенским по имени церкви, находившейся на предмостной площади. Это чудо строительного искусства соединило Васильевский и Адмиралтейский острова. В этом месте Нева имела ширину в 280 м. Мост в то время был самым протяженным в Европе. Позже он именовался Николаевским, а в советский период носил имя лейтенанта Шмидта [2]. От Благовещенского моста вниз по Неве до Маркизовой лужи всего несколько километров. Дельта реки Невы триста лет была вотчиной кораблестроителей, моряков, торговцев и таможенников.

После Благовещенского моста в объектив видеокамеры попадает здание Академии художеств. Это замечательное учреждение возникло в 1757 г. в правление родной дочери Петра I Елизаветы Петровны, обладавшей, по мнению многих современников, отменным вкусом и художественным чутьем. Само здание в 1764–1788 гг. построили А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Валлен-Деламот. Это было первое в архитектуре Петербурга здание, выполненное в стиле классицизма. В настоящее время здесь разместились Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, архив, библиотека, лаборатории и мастерские. А гранитный спуск к воде (архитектор К. А. Тон) с 1834 г. стали охранять два сфинкса с лицом Аменхотепа III Великолепного, фараона египетского царства.

Следующий объект для рассмотрения на правом берегу Невы – Румянцевский сквер. В нем расположен обелиск с выразительной надписью «Румянцева победам». Винченцо Бренна изготовил монумент в 1798–1799 гг. по замыслу Екатерины II, поддержанному в порядке исключения Павлом I. Памятник первоначально находился на Марсовом поле, с которого Румянцева «вытеснил» Суворов.

Обелиск «Румянцева победам» в Петербурге

Блестящий полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) в сознании многих россиян оказывается в тени таких фигур, как Александр Васильевич Суворов или Михаил Илларионович Кутузов. Между тем это Румянцев-Задунайский в течение одного июля 1770 г. нанес туркам те самые первые сокрушительные поражения, которые показали, что именно Россия подорвет военную мощь османов и превратит Турцию в «больного человека Европы». В битве при Ларге турок было почти в три, а в битве при Кагуле – в десять раз больше, чем русских! Не принято говорить и о том, что отцом первого выдающегося русского полководца был создатель регулярной русской армии и флота… да, да, сам Петр Алексеевич! Похожие истории были и в «других деревнях». Так, одним из самых блестящих европейских полководцев был Мориц Саксонский – внебрачный сын Августа Сильного, короля Польши и Саксонии, союзника Петра I в период Северной войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: