Валентин Янин - Я послал тебе бересту

- Название:Я послал тебе бересту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский университет

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Я послал тебе бересту краткое содержание

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.

Я послал тебе бересту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Между тем из приписки к «Прологу» 1400 года известно, что Юрий Онцифорович, владелец усадьбы «Д» и каменного терема на ней, жил на Козмодемьянской улице. Известно также, по планам середины XVIII века, что Козмодемьянская улица находится где-то рядом. Подобно Холопьей, она должна пересекать настилы Великой улицы под прямым углом. Отыскав этот перекресток, мы сразу бы смогли, во-первых, установить длину усадьбы «Д» по Великой улице. Это было важно для плана дальнейших работ. Во-вторых, выйдя на перекресток, вторгнуться еще сразу на две усадьбы, лежащие по сторонам Великой улицы за перекрестком. Это сразу расширило бы наше знакомство с общей ситуацией на раскапываемом участке Неревского конца. И, в-третьих, идя по Козмодемьянской улице, мы получили бы еще один постоянный хронологический ориентир для находок на усадьбе «Д». Мы смогли бы тогда привязываться не только к настилам Великой, но и к настилам Козмодемьянской мостовой.

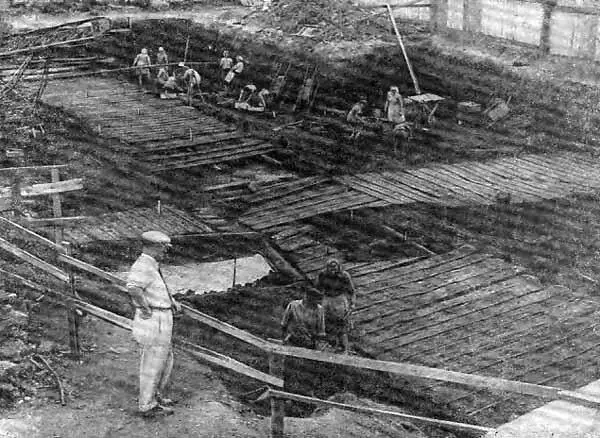

Так экспедиция и поступила. Она пошла не на запад, а на юг. И тотчас же вышла на перекресток Великой и Козмодемьянской улиц. Он залегал всего лишь в восьми метрах к югу от раскопа 1953–1954 годов. Козмодемьянская улица, подобно Великой и Холопьей, была вымощена широкими сосновыми плахами, и ее настилы в своем хронологическом чередовании соответствовали настилам Великой улицы.

По сторонам перекрестка располагались четыре усадьбы, попавшие в раскоп 1955 года самыми небольшими своими частями. Напротив усадьбы «Д», к востоку от нее, за Великой улицей, таилась неизведанная еще усадьба «Е». К югу, за Козмодемьянской улицей, лежала полная загадок усадьба «И». А наискосок, к югу от усадьбы «Е», располагалась такая же таинственная усадьба «К».

Здесь следует отвлечься немного от нашего рассказа и поговорить об условном обозначении усадеб. Как это скучно, вправе сказать читатель, называть усадьбы условными литерами. Зачем говорить «усадьба „Д“»? Ведь мы же знаем, что она принадлежала Юрию Онцифоровичу, а до него Онцифору. Присвойте ей название «усадьба Онцифоровичей», назовите и другие усадьбы именами адресатов найденных на них берестяных грамот. И вы сами увидите, как оживет топография раскапываемого участка, как из-за этих сухих «А», «Б», «В» встанут имена населявших усадьбы живых людей.

Нет, без условных обозначений нам, к сожалению, не обойтись. Не нужно забывать, что, говоря, скажем, об усадьбе «Д», мы имеем дело со всеми ее двадцатью восемью ярусами. Люди смертны, и срок их жизни невелик. Ну сколько времени Онцифор владел усадьбой «Д»? Двадцать пять лет — с 1342 года, когда был убит его отец, по 1367 год, когда умер он сам. Это время существования только одного яруса. А история усадьбы «Д», как и остальных изученных здесь усадеб, охватывает шесть веков и около двадцати поколений владельцев. Попробуйте присвоить имена владельцев каждому ярусу усадеб, и нам придется наименовать двести усадеб. И поскольку принадлежность большинства этих усадеб не определяют даже берестяные грамоты, мы все равно прибегли бы к буквенным обозначениям. Только русских букв для этого не хватило бы, и пришлось бы призвать на помощь латинские, греческие и буквы еще нескольких алфавитов. Нет, уж давайте оставим наши литерные обозначения, какими бы сухими они ни казались.

Вид с севера на перекресток Великой и Козмодемьянской улиц.

От усадьбы «Д» в раскопе 1955 года оказался крохотный кусочек в восемьдесят квадратных метров, примыкавший к самому перекрестку. Однако даже незначительные размеры этого нового участка не помешали ему подарить экспедиции еще несколько берестяных грамот. И в числе этих грамот две принадлежали к переписке наших знакомых посадников.

Грамота № 167 из слоя конца XIV века сохранилась целиком и начиналась словами: «Челобитье от мелника из Злостьици к Юрию к Онцифорову…».

А от грамоты № 180, найденной в девятом — Онцифоровом! — ярусе, сохранился лишь небольшой кусочек. На этом крохотном обрывке написано: «…ии и детий еи к Онсифору…». Какая-то женщина обращается к Онцифору от своего имени и от имени своих детей.

Однако самая интересная для нашего рассказа грамота в 1955 году найдена не здесь, а на соседней усадьбе «И», тоже незначительно задетой раскопом. Там, в слоях первой четверти XV века, в двух метрах от Козмодемьянской мостовой, обнаружен обрывок берестяного письма № 157, первые три строчки которого полностью сохранились:

«Господину Михаилу Юрьевичу биют челом хрестяне Черенщани. Чо еси, господине, велел нам переставливати двор, а ключник нам, господине, велит переста…» — «Господину Михаилу Юрьевичу бьют челом крестьяне Черенщане. Что ты, господин, велел нам переставить двор, и ключник нам, господин, велит переставить…».

Что случилось с двором крестьян Черенщан, мы так и не узнаем. Другое в этой грамоте должно привлечь наше внимание — имя Михаила Юрьевича, которому адресована грамота. Нам до сих пор не были известны потомки Юрия Онцифоровича, хотя об их существовании мы знали. Вспомним завещание Орины, в котором говорится, что в Колмове монастыре лежит весь ее род, начиная с прадеда — Юрия Онцифоровича. Если уж Юрий был чьим-то прадедом, то и отцом кому-то он приходился.

Но был ли этот новооткрытый Михаил сыном именно Юрия Онцифоровича? Условия, в которых найдена грамота, такому предположению как будто не противоречат. Первая четверть XV века — это время, когда по смерти Юрия Онцифоровича его усадьба должна была перейти к его детям — к деду и бабушке позднейшей Орины. А то, что грамота найдена на усадьбе «И», а не на усадьбе «Д», в конце концов, не важно — могли ее и во дворе соседей выбросить, и через забор кинуть.

Предполагать в Михаиле сына Юрия Онцифоровича позволяли и некоторые детали текста найденной грамоты. Михаил Юрьевич был крупным землевладельцем, крестьяне называют его уважительно на «вич» — «Юрьевич», что было привилегией бояр, несколько раз он в грамоте поименован «господином». Эти детали говорили, по крайней мере, о принадлежности Михаила Юрьевича к той же аристократической среде, к какой принадлежал Юрий Онцифорович.

А нет ли в летописи каких-либо сведений о Михаиле? Есть. Под 1420 годом рассказывается о таком событии. Осенью в Новгород пришли послы от гроссмейстера Ливонского ордена, чтобы договориться с Новгородом о предстоящем съезде для заключения «вечного мира». Они условились, что этот съезд состоится в январе 1421 года на реке Нарве, куда Новгород отправит для заключения торжественного договора своих представителей. В назначенный срок «вечный мир» был заключен «по старине», что, по лукавому разъяснению летописца, означает: «…как был при великом князе Александре Ярославиче», то есть при Александре Невском. «Прочность» «вечного мира», заключенного при Александре Невском, была в Новгороде хорошо известна: мир не помешал Раковорской битве и десяткам других сражений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: