Валентин Янин - Я послал тебе бересту

- Название:Я послал тебе бересту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский университет

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Я послал тебе бересту краткое содержание

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.

Я послал тебе бересту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Буквы ее текста одна за другой процарапаны, точнее — выдавлены на поверхности бересты каким-то заостренным инструментом. И пятьсот восемнадцать берестяных грамот, найденных вслед за первой, также были процарапаны, а не написаны чернилами. Только две грамоты оказались чернильными. Одну нашли в 1952 году, и до сих пор она разделяет судьбу кремлевских грамот, с величайшим сопротивлением поддаваясь усилиям криминалистов прочитать ее. Эта грамота найдена тринадцатой. Другая чернильная грамота № 496 обнаружена в 1972 году. Она заслуживает особого рассказа, и к ней мы еще вернемся.

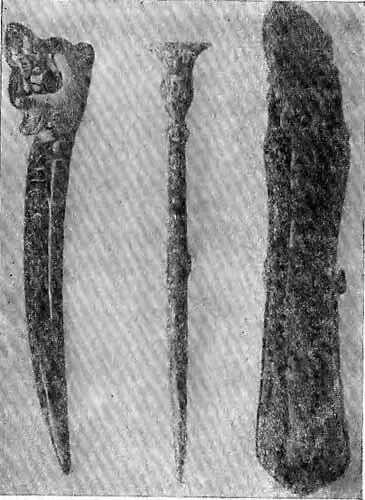

Потом было обнаружено много и самих инструментов для писания на бересте — костяных, металлических и даже деревянных стержней с острием на одном конце, с лопаточкой на другом и с отверстием тля подвешивания к поясу. Иногда такие «писала» — так их называли в древней Руси — находили в сохранившихся кожаных чехлах. Оказалось, между прочим, что археологи встречались с такими стержнями часто, давно и на территории всей Руси — в Новгороде и Киеве, в Пскове и Чернигове, в Смоленске и Рязани, на множестве более мелких городищ. Но как только не окрещивали их в публикациях и музейных описях — и «булавками», и «инструментами для обработки кожи», и «ложечками для причастия», и даже «обломками браслетов». Предположение об истинном назначении этих предметов просто никому не приходило в голову.

Точно так же никто и не думал, что берестяная грамота в условиях влажного культурного слоя — практически вечный документ, что искать грамоты нужно не в особых, отличных от обычных для Новгорода почвенных условиях, а именно среди бересты, в сотнях обрывков встречающейся в насыщенных влагой средневековых новгородских слоях. Более того, чем скорее берестяной документ попадал в землю, тем лучше обеспечивалась его сохранность. В самом деле, если береста долго хранится на воздухе, она коробится, трескается и разрушается. Попав во влажную почву свежей, она сохраняет свою эластичность, не подвергаясь дальнейшему разрушению. Это обстоятельство оказывается чрезвычайно важным и для датировки найденных в земле берестяных грамот. В отличие от прочных, например, металлических предметов, долго находившихся в употреблении и попадавших в землю спустя многие годы после их изготовления, у берестяных грамот практически нет разницы между временем их написания и временем попадания в землю, вернее, эта разница минимальна.

Орудия письма на бересте. В центре — наиболее распространенный тип металлического «писала», слева — костяное «писало» с рельефным изображением звериной морды, справа — кожаный чехол для «писала».

На первый поставленный выше вопрос можно ответить так. Да, берестяные грамоты искали, но не ожидали массовых, характерных для культурного слоя находок, а надеялись на открытие редчайших, чудом сохранившихся документов.

Это только теперь становятся понятны некоторые не очень ясные сообщения источников. Например, такое. Арабский писатель Ибн ан-Недим сохранил для позднейших историков свидетельство, записанное им со слов посла одного кавказского князя в 987 году: «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, что один из царей горы Кабк послал его к царю руссов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения; не знаю, были ли они слова или отдельные буквы».

Белое дерево, на котором вырезались письмена, — это, скорее всего, и есть грамота, процарапанная на березовой коре. Но поди угадай, что это такое, если ты ничего не знаешь о том, что берестяные грамоты были процарапанными.

Процарапанность оказалась важнейшим свойством, предохранившим навеки тексты грамот от уничтожения. С письмами и записками в древности обращались не лучше, чем сейчас. Их рвали и бросали на землю. Их затаптывали в грязь. Ими по прочтении растапливали печи. Но от брошенного в грязь современного бумажного письма уже спустя самый короткий срок не останется и следа, а процарапанное берестяное письмо, однажды попав в грязь, в благоприятных условиях пролежит в полной сохранности многие столетия.

Новгородцы в древности буквально ногами ходили по грамотам, брошенным на землю. Мы это хорошо знаем, во множестве обнаружив самые грамоты. Но это явление даже в XII веке обращало на себя внимание новгородцев. Сохранилась интересная запись беседы новгородского священника середины XII века Кирика с епископом Нифонтом. Кирик задал Нифонту много разнообразных вопросов, волновавших его в связи с богослужебной практикой. В их числе был такой: «Нет ли в том греха — ходить по грамотам ногами, если кто, изрезав, бросит их, а слова будут известны?». Здесь, конечно, речь не может идти о дорогом пергамене, который не выбрасывали, а выскребали и снова использовали. Здесь говорится о бересте.

Но если все это так, если по грамотам буквально ходили ногами, то много ли исписанной бересты пропущено в прежних раскопках? Раньше чем ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на несколько немаловажных обстоятельств.

Прежде всего, берестяные грамоты — это, как правило, не просто куски бересты, на которых нацарапаны надписи. Уже отмечено, что для письма бересту специально подготавливали, ее варили в воде, делавшей кору эластичнее, ее расслаивали, убирая наиболее грубые слои. Мы знаем теперь, что подготовленный для письма лист бересты чаще всего обрезался со всех сторон и имел аккуратные прямые углы. Наконец, надпись в подавляющем большинстве случаев наносили на внутренней стороне коры, то есть на той поверхности бересты, которая всегда оказывается снаружи, когда берестяной лист сворачивается в свиток.

А это значит, что берестяная грамота своими техническими признаками выделяется из кучи случайно надранной бересты, стружек и заготовок для лукошек, коробов и туесов. Во всех археологических экспедициях существует нерушимое правило — сохранять для внимательного просмотра все, что имеет на себе следы обработки рукой человека. Значит, вероятность пропуска хорошо выраженной берестяной грамоты немногим больше, чем вероятность пропуска любого другого древнего предмета, например поплавка, с которым внешне так схожа грамота на бересте. Однако среди десятков поплавков до 1951 года не встретилось ни одного исписанного. Хуже обстоит дело с обрывками берестяных грамот, которых встречается больше, чем целых. Из 521 найденной к настоящему времени в Новгороде грамот лишь 131 дошла до нас абсолютно целой, остальные 390 — обрывки. Обрывки, по своему историческому содержанию порой не уступающие целым грамотам, опознаются иногда с большим трудом. Какое-то количество их, особенно из числа мельчайших, могло в прежних раскопках оказаться пропущенным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: