Валентина Колыванова - Царь Иван Грозный

- Название:Царь Иван Грозный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-00274-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Колыванова - Царь Иван Грозный краткое содержание

Иван Грозный – личность сильная, яркая, противоречивая. Благо или беду принес он России – об этом до сих пор спорят историки. Данная книга знакомит с основными вехами жизни Ивана IV, его реформами и завоеваниями, раскрывает сложный характер первого русского царя. Для массового читателя.

Царь Иван Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

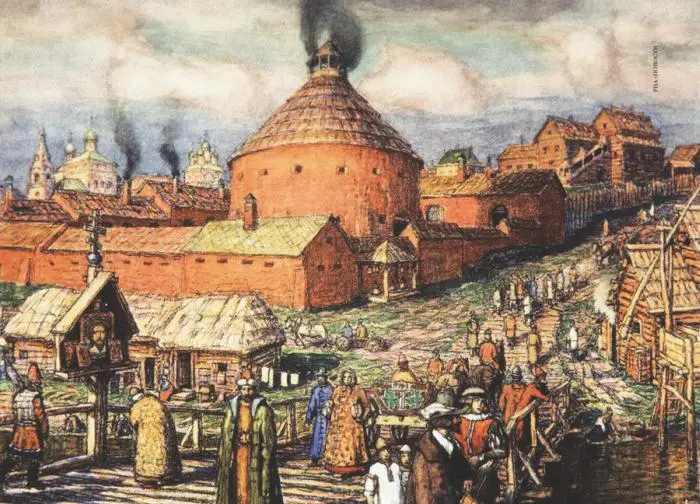

Благодаря стараниям русских умельцев, Россия при Иване Грозном вышла на одно из первых мест в Европе по производству огнестрельного оружия. Посол германского императора Максимилиана II писал своему патрону в 1576 году: «Московский царь имеет столько орудий, такой огнестрельный снаряд, что, кто не видел его, не поверит описанию».

Стрельцы

Пушечный двор. Худ. А. Васнецов

Оборона города. Худ. А. Васнецов

А вот свидетельство 1588 года: «Полагают, что ни один из христианских государей не имеет такой хорошей артиллерии и такого запаса снарядов, как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые». Московская летопись пишет: «…ядра у больших пушек по двадцати пуд, а у иных пушек немного полегче». Самая крупная в Европе гаубица – «Кашпирова пушка», весом 1200 пудов и калибром в 20 пудов, – принимала участие в осаде Полоцка в 1563 году. Пушки, отлитые по повелению Иоанна Грозного, стояли на вооружении по нескольку десятилетий и участвовали почти во всех сражениях XVII века.

Опричнина

Это слово стало символом беспредельной и бессмысленной жестокости, а главное, именно оно чаще всего ассоциируется с именем Ивана Грозного, со временем его правления, перечеркивая все то разумное и прогрессивное, что было сделано по его повелению и при его содействии. Но историю нам не переписать, и приходится переходить к одному из самых мрачных явлений XVI века.

По мнению историков А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевич, причина разрыва Ивана Грозного с «Избранной радой» состояла в том, что программа последней оказалась исчерпанной. В частности, была дана «неосмотрительная передышка» Ливонии, в результате чего в войну втянулось несколько европейских государств. Кроме того, царь не был согласен с идеями деятелей «Избранной рады» (в особенности, Адашева) о приоритетности завоевания Крыма по сравнению с военными действиями на Западе. Наконец, «Адашев проявил излишнюю самостоятельность во внешнеполитических сношениях с литовскими представителями в 1559 году» и в итоге был отправлен в отставку. Но такие мнения разделяют не все историки. Н. И. Костомаров и В. Б. Кобрин считают, что дело не в самой «Избранной раде», а в стремительно ухудшающемся характере царя. Дело в том, что после 1560 года Иван становится на путь ужесточения власти, а впоследствии – кровавых репрессий.

Считается, что князь Вяземский первый предложил царю создать особую дружину борцов с крамолой. В эту дружину должны были войти «лучшие люди» и, конечно, прежде всего, ближайшие любимцы Ивана. Чтобы успешнее склонить Ивана к осуществлению этого проекта, Вяземский и Грязной «открыли» грандиозный заговор, в котором будто бы были замешаны десятки бояр. Этот несуществующий заговор изобразили в таких ярких красках, что царь испугался и бежал в Коломенское, а оттуда перебрался еще дальше, в село Тайнинское. Мария ехала с ним. В Тайнинское явилась депутация от бояр и духовенства. От имени населения Москвы царя умоляли вернуться в столицу. Иван не хотел слышать об этом. К Рождеству он переехал в Александровскую слободу. Наконец, он объявил, что возвратится в Москву, если бояре согласятся на его условия. А условия он обещал объявить в Москве. Бояре, конечно, должны были согласиться, и царь вернулся в Кремль.

Опричник

Когда через неделю после возвращения в Москву, были объявлены «условия» царя, все ахнули. Иван назначил себе тысячу телохранителей и назвал их опричниками. Он объявлял своей личной собственностью около двадцати богатых городов и большинство московских улиц. Эту часть Руси и Москвы он называл «опричниной» и объявлял себя полным ее хозяином. В ведение бояр отдавалась остальная часть государства – «земщина». До начала раздела «земщина» обязывалась уплатить царю огромную для того времени сумму в 100 тысяч рублей, в возмещение расходов по пребыванию в селе Тайнинском. Боярам оставалось только покориться.

Итак, государство было поделено на две части: земщину и «опричь» (кроме) нее – опричнину. В каждой из них были своя дума, свои чиновники, свое войско. Столицей земщины оставалась Москва, столицей опричнины стала Александровская слобода. что была в 115 верстах от Москвы, на берегу реки Серой.

В первое время опричники вели себя сравнительно скромно. При вступлении в опричное войско приносили клятву верности царю, обещали не знаться с земскими, даже если это были их родственники.

Царь придумал для своего войска особую форму: к их седлам были привязаны собачьи головы и метлы в знак того, что они призваны грызть царских лиходеев и выметать крамолу с земли Русской. Опричники скоро стали находить «крамолу» среди зажиточного населения. Они попросту занялись грабежами. Ватагами они нападали на купцов, нагружались ценным добром, а при малейшем сопротивлении убивали ограбленных.

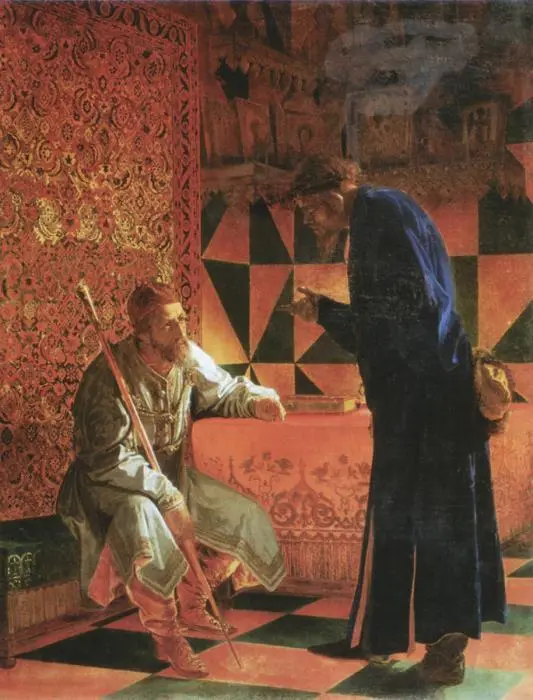

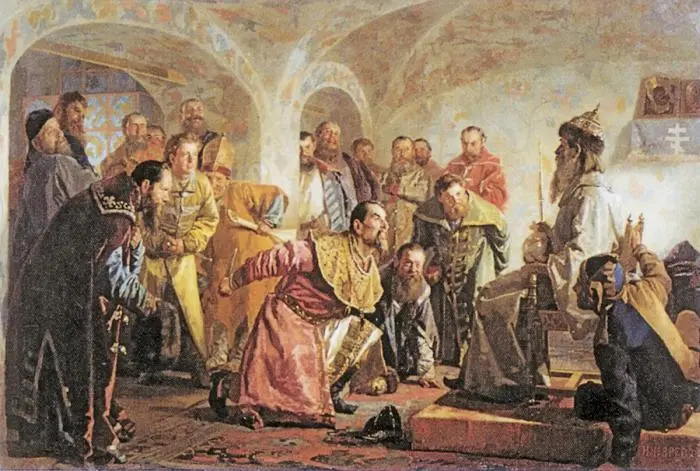

Иван Грозный и Малюта Скуратов. Худ. Г. Седов

Опричники. Худ. Н. Неврев

Чтобы вполне обеспечить себе безнаказанность, главари опричнины каждый день доносили царю об открытых ими боярских заговорах.

Царский дворец в Александровской слободе был обращен в нечто среднее между крепостью и монастырем. Кругом возвышались прочные стены с бойницами, из которых мрачно выглядывали жерла пушек. На вышках дежурили дозорные, железные ворота всегда были заперты. Иван, начавший проявлять несомненные признаки помешательства, решил, что для него и его приближенных настало время покаяния. Он выбрал триста самых отчаянных опричников и объявил их иноками. Себя он назначил игуменом, князя Вяземского – келарем, Малюту Скуратова – параклесиархом. Всем были сшиты рясы, скуфьи и прочие принадлежности иноческого облачения.

Почти каждую ночь, около четырех часов, царь в сопровождении Малюты и царевича Ивана поднимался на колокольню и начинал звонить в колокол. Со всех сторон в церковь спешили опричники. Случайный посетитель мог бы подумать, что он находится в настоящем монастыре. Эти черные фигуры, одетые в подрясники, со скуфьями на головах, ничем не отличались от простых монахов. Звон умолкал. В обширном храме, тускло освещенном лампадами, появлялся царь. Сгорбленный, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, в длинной мантии, с посохом игумена в правой руке, он производил впечатление инока-молитвенника. Начиналась служба, которая длилась часа три-четыре. Служил священник, но царь все время находился в алтаре и клал земные поклоны. Делал он это так усердно, что на лбу у него постоянно была опухоль. Такого же усердия он требовал и от «братии». Царь строго следил за тем, чтобы все опричники посещали эти ночные службы. Ослушникам грозила суровая кара: заключение в сыром подвале, почти без пищи, на десять – пятнадцать дней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: