Алексей Бычков - Происхождение славян

- Название:Происхождение славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-18594-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бычков - Происхождение славян краткое содержание

В своей новой книге историк и археолог Алексей Бычков вновь возвращается к вопросу «А были ли на Руси русские?». Опираясь на летописи, документы, архивные записи, свидетельства археологов и исследователей автор приходит к нетрадиционным выводам, позволяет читателю по-новому взглянуть на всем известные факты и научные исследования о происхождении славян.

Специально для этой книги автор подготовил и перевел работы Карола Кадпеца, чешского правоведа, специалиста по истории славянского права и Яна Потоцкого, первого ученого славяноведа.

Происхождение славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В X в. на Руси распространились лепные сосуды, изготовленные на гончарном круге. Появились они в это время и у вятичей на верхней Оке.

Основным предметом вывоза в восточные страны были меха, очень ценившиеся за пределами Руси.

Показательно, что в тех местах, где нарождался класс феодалов, это нашло свое отражение в археологии в виде появления так называемых дружинных курганов — погребений воинов (рыцарей). Такие курганы раскопаны в землях Киевской, Смоленской, Черниговской и Владимиро-Суздальской. На территории вятичей дружинных курганов нет. Несомненным показателем отставания в формировании классового общества является и тот факт, что здесь не произошло еще выделение ремесла, в результате чего совершенно отсутствовали и города.

Как уже говорилось, в хозяйстве вятичей продолжало играть большую роль подсечно-огневое земледелие, требующее усилий целого коллектива для вырубки, корчевки леса и расчистки поля под посев. Этим и объясняется длительное сохранение родовых отношений. По этой же причине у вятичей очень долго сохранились языческие верования, тесно связанные с родовыми культами. Этим можно объяснить и то, что вятичи ревностно оберегали свою независимость, так как подчинение означало ломку привычных отношений и верований [29] Предание свидетельствует, что жители города Мценска окончательно приняли христианство лишь в XV в.

.

Описывая обычаи и образ жизни вятичей, летописец приводит много интересных данных о них. Подобно своим соседям радимичам и северянам, вятичи проживали в лесах (якоже и всякий зверь), ели нечистое, срамословили, не стесняясь отцов и снох. «Браков у них не было, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены.

И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах, как делают и теперь еще вятичи».

В заключение летописец говорит, что вятичи не ведают закона божия, «но творят сами себе закон», т. е. являются язычниками.

Летописные сообщения и отсутствие сколько-нибудь серьезных археологических исследований древностей вятичей привело к тому, что до Октябрьской революции среди историков сложилось представление об этих племенах как о диких и грубых, живущих преимущественно охотой, не знающих земледелия и других достижений культуры. Археологические исследования советских ученых полностью опрокинули такого рода представления.

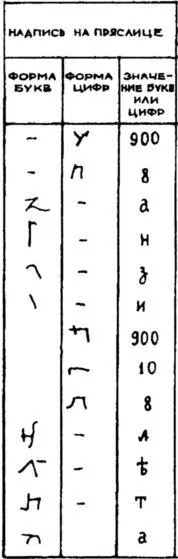

В 1963 г. в Рязанском историко-краеведческом музее было обнаружено небольшое пряслице красного шифера.

С двух сторон вокруг отверстия на нем были вырезаны буквенные знаки, в которых надлежало разобраться. Пряслице было найдено в 1945 г. местным любителем археологических древностей Зубковым на месте разрушающегося славянского селиша Борки, что расположено в 2 км от Рязани.

Ширина верхней и нижней плоскостей, на которых по кругу вырезаны буквенные знаки, — 7 мм, ширина отверстия — 8 мм, диаметр пряслица — 22 мм, высота его, 14 мм. На боковой стороне пряслица вычерчены затейливые узоры, напоминающие «магические» лпбиринты...

Чтением надписи занялся известный ученый Турчанинов [30] Турчанинов. Восточнославянские памятники аланского письма на Рязанщине (X–XI вв.).

.

«За верхнюю плоскость пряслица мы условно приняли ту, где по кругу, слева направо, после рисунка наподобие профиля лошади, расположены хорошо распознаваемые квадратного еврейского письма буквы צ tsade и П heth, обозначающие число 908, а за этим числом в дукте сиро-несторианского письма, по-алански написано: анзи — «года». Слово выполнено в норме дигорского диалекта осетинского языка. Дата выполнена по христианской эре, а не селевкидской. Писавший надпись алан был двуязычен. Это вытекает из надписи на другой, нижней плоскости пряслица, где также по кругу слева направо, начиная от словораздела в виде вертикальной черты, как и в первом случае, написаны хорошо читаемые квадратного еврейского письма буквы: tsade, jod, heth, составляющие число 918. После числа аланскими буквами по-славянски написано: « лета». Надпись сделана аланом, ибо русский написал бы «лета 918» и поставил словораздел после числа, а не перед ним.

Как покажет дальнейшее изложение фактов, пряслице с надписями письма аланского дукта было на Рязанщине явлением не случайным. Ту же манеру и культуру письма мы встретим и в надписи на горшке из погребения с. Алеканова, расположенного очень близко к селищу Борки».

Итак, надпись на пряслице содержит древнейший (к сожалению, весьма краткий) датированный славянский текст.

Вот что сообщает Турчанинов о вятичах: «Население Алекановского поселка В. А. Городцовым и другими исследователями признается вятичским. Академик А. А. Шахматов в свое время развивал теорию, что вятичи жили первоначально на Дону и лишь позднее колонизовали Оку. Эта точка зрения А. А. Шахматова, как мы убедимся ниже на эпиграфическом материале, была исторически правильной».

Все вышесказанное доказывает, что в миграции с юга на север, с Дона на Оку и другие места, аланы принесли свою письменную культуру.

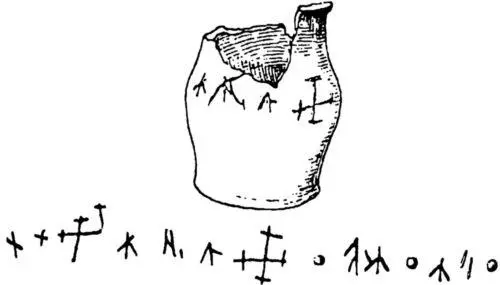

В. А. Городцов у села Алеканово (Рязанская область) нашел горшок с надписью.

Буквенным началом надписи Турчанинов считает знак в форме косого креста после точки и читает ее слева направо.

Результатом его прочтения получается фраза:

Славонтя t 1007 а(нзи).

Увы! Это все же не славянская, а осетинская надпись. Хотя обе вятичские надписи помогают проследить пути славянизации местных племен, какого происхождения они бы ни были.

Горшок из села Алеканово

Вероятнее всего, вятичи были осетиноязычными христианами, и среди них жили и несли слово Божие священники-болгары, конечно, на своем староболгарском (т. е. на церковнославянском) языке. Живя среди финноязычных жителей Рязанской земли, общаясьтакже и с тюркоязычным населением соседних земель, вятичи, как и часть эрзи, постепенно перешли на церковнославянский, со временем превратившийся в русский язык.

О существовании собственного письма у скифов, сарматов и аланов имелись упоминания в греческих, латинских и сирийских источниках начиная с V–VI вв. н. э.

Свидетельство это извлечено нами из анонимной византийской Пасхалии VII в., опубликованной немецким историком античности Бартольдом Георгом Нибуром. Текст его гласит: «Знают же свои собственные письмена суть: каппадокийцы, иберы, они же тираны, табарены, латины, ими же пользуются римляне, сарматы, испанцы, скифы, греки, бастарны, мидийцы, армяне» [31] Οι δέ επισίαμενοι αυτών γράμματα έισιν οΰτοι Καππαδοκεξ Ίβερεξ ξι και Τύραννοι Ταβαρινοι Λατίνοι ο’ιξ χρώνται οι Ρωμαίοι Σαρμαται Σπανοί Σκυφεξ Ελληνεξ Βασταρνοι Μήδοι Αρμένιοι.

.

Интервал:

Закладка: