Михаил Гаспаров - Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом

- Название:Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Согласие

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-86884-125-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом краткое содержание

До сих пор труд Геродота считался только источником исторических сведений, однако академик М. Л. Гаспаров утверждает, что Геродот интересен, в первую очередь, как писатель. Стремясь устранить недостатки ранее существовавших русских переводов, Гаспаров предлагает читателям не перевод, а пересказ, рассчитанный на восприятие читателя-неспециалиста.

Этот пересказ истории Геродота академик М. Л. Гаспаров сделал, представляя себе, что пишет для школьников «так, как хотел бы рассказывать об этом собственным детям». В предисловии к книге он напоминает о том, что Геродота всегда переводили не как писателя, а как источник сведений о Древней Греции — на деловой канцелярский стиль. «Это было не совсем справедливо. Мне захотелось поправить эту несправедливость. Это значило: предложить русским читателям не перевод, а пересказ Геродота».

Девять книг, из которых в древности состояло сочинение Геродота, стали десятью рассказами (первая книга была разделена на две). М. Л. Гаспаров пишет, что можно было бы сохранить геродотовский нанизывающий синтаксис и старинный язык, но тогда его пересказ был бы похож на русскую прозу XVIII века, что было бы непривычно и утомительно для читателя. «И тогда я предпочел противоположную крайность: переложить Геродота не только с языка на язык, но и со стиля на стиль». Фразы Геродота стали короткими, легкими, немного ироничными. М. Л. Гаспаров призывает «не притворяться, будто мы с читателем вживаемся в образ Геродота-повествователя, а представить себе, что мы любуемся им со стороны, сохраняя собственный взгляд и на него, и на предметы его повествования».

Геродот из Галикарнаса жил в V веке до н. э. Отец истории, географии и этнографии предупреждал: «Я обязан передавать все то, что мне рассказывают, но верить всему не обязан, и это пусть относится ко всему моему труду». И от него мы узнаем, что говорили об исторических событиях на улицах и на полях сражений в его время. Мир, каким видел его Геродот, был миром обычных людей, его современников, эллинов и варваров. Аристократы и простолюдины, жрецы Дельфов и жрицы Додоны, ремесленники и торговцы — самые разнообразные категории людей встречались ему на родине и на чужбине во время его продолжительных путешествий, делились с ним воспоминаниями и впечатлениями. И сам Геродот был похож на них — любознательный и общительный, истинный сын своей эпохи и своего народа.

В пересказе М. Л. Гаспарова сохранены черты народной сказки, характерные для многих рассказов Геродота, веселые сцены чередуются с мрачными происшествиями, рассказывается об удивительных, поражающих воображение событиях, о героизме и трусости, о коварстве и простодушии…

«Геродот был слишком умным человеком, чтобы верить, будто боги обращаются в быков, а царские дочери — в коров. Но он был слишком осторожным человеком, чтобы открыто сказать, что это только сказка, — пишет М. Л. Гаспаров и рассказывает, как качался маятник войны между греками и азиатами. Причины долгих и изнурительных войн греков с варварами — это взаимные обиды, чуть ли не поочередные похищения царских дочерей (Ио и Европы, Медеи и Елены). Геродот представил человеческую историю как развивающийся во времени и пространстве процесс, в ходе которого меняются судьбы людей и государств: „Ведь те, что были великие в древности, в большинстве стали незначительными ныне и, напротив, те, которые при мне стали большими, прежде были малыми“».

Прочитав книгу М. Л. Гаспарова о рассказах Геродота, невольно задумаешься об этом «маятнике войны», качающемся со времен сказочного далека — от царевны Ио и царевны Европы, времен греко-персидских войн и походов Александра Македонского, крестовых походов и турецких нашествий до мировых войн XX века.

«А теперь задумаемся не о самих событиях, а об их смысле, — заканчивает пересказ истории Геродота М. Л. Гаспаров. — В самом начале повествования Геродота мудрец Солон говорит царю Крезу: „Не превозносись: чем выше возносится человек, тем сокрушительней бывает его падение. Мера — превыше всего: не отступай от меры“. Потом по ходу действия Геродот пользуется каждым случаем, чтобы еще и еще напоминать об этом. Но главное подтверждение мудрости Солона — сама история греко-персидских войн. Царь Ксеркс вознесся выше меры (как устрашающе описывались его полчища!) — и вот вся его мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако достаточно ли этого примера? Нет, победители-греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своей победой свыше меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь когда обе стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец войны».

Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«История» Геродота обрывается неожиданно: без какого-либо заключения, почти на полуслове. Большинство ученых считают, что Геродот сам поставил здесь точку: все главные события греко-персидских войн произошли, перелом совершился, а долгое — почти на тридцать лет — довоевывание было писателю неинтересно.

Меньшинство сомневается в этом. Мы знаем, как любознателен был Геродот, какие интересные подробности он умел отыскивать даже в небогатых событиями отрезках истории, — можно не сомневаться, что он нашел бы, о чем рассказать, и в дальнейшем. Да и событий предстояло еще немало.

Вспомним хронологию. 560 г. до н. э. — воцарение лидийского Креза, покорение малоазиатских греков лидийцами. 546 г. до н. э. — Кир побеждает Креза, покорение малоазиатских греков персами. 525 г. до н. э. — Камбис завоевывает Египет. 513 г. до н. э. — Дарий завоевывает Фракию и идет неудачным походом на скифов, малоазиатские греки задумывают восстание. 499–494 гг. до н. э. — малоазиатские греки поднимают восстание и терпят поражение. Это — предыстория, завязка. Затем начинаются главные события. 490 г. до н. э. — персы вторгаются в Грецию: первый, малый их поход и Марафонская битва. 480 г. до н. э. — второй, великий поход персов: сперва сухопутная и морская битвы при Фермопилах и Артемисии, потом переломное событие — Саламинская победа. 479 г. до н. э. — довершение успеха: сухопутная и морская битвы при Платее и Микале. (Здесь обрывается рассказ Геродота.) 468 г. до н. э. — греки в свою очередь вторгаются в персидские владения, сын Мильтиада Кимон одерживает победу при Евримедонте. Здесь — конец главных событий, начинается развязка. 459–454 гг. до н. э. — восстание в Египте против персов, афиняне снаряжают большой поход в помощь восставшим и терпят сокрушительное поражение. Сил для войны больше нет. 449 г. до н. э. — последнее крупное морское сражение возле острова Кипра, афиняне хоть отчасти смывают свой позор и заключают мир: грекам не заходить и не заплывать в персидские владения, персам в греческие. Война кончается вничью.

Вы замечаете симметрию событий? В центре — Саламин, решающее событие. По сторонам от него — двойные битвы, сухопутные и морские: сперва Фермопилы с Артемисием, потом Платея с Микале. Еще дальше по сторонам — битвы, начинающие войну на чужой территории: сперва Марафон, потом Евримедонт. А еще дальше? В начале была предыстория персидского государства, и подробнее всего там говорилось о Египте — хотя ктогдашним греко-персидским отношениям он не имел никакого касательства. Не значит ли это, что в конце тоже должна была идти речь о Египте — как о месте большого поражения афинян? Геродот замечал такую симметрию событий и старался соблюдать ее в своем рассказе: это можно подсчитать по числу страниц и строчек, которые он отводит на каждое событие. Поэтому я предпочитаю думать, что Геродот хотел довести свой рассказ до самого конца, но умер раньше, чем успел это сделать.

А теперь задумаемся не о самих событиях, а об их смысле. В самом начале повествования Геродота мудрец Солон говорит царю Крезу: «не превозносись: чем выше возносится человек, тем сокрушительней бывает его падение. Мера — превыше всего: не отступай от меры». Потом по ходу действия Геродот пользуется каждым случаем, чтобы еще и еще напоминать об этом (например, в рассказе о тиране Поликрате). Но главное подтверждение мудрости Солона — сама история греко-персидских войн. Царь Ксеркс вознесся выше меры (как устрашающе описывались его полчища!) — и вот вся эта мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако достаточно ли этого примера? Нет: победители-греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своей победою свыше меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь теперь, когда обе стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец войны.

Зная любовь Геродота к симметрии (симметрия — это тоже мера!), мы можем даже предположить, сколько места ему понадобилось бы, чтобы довести свой рассказ до конца войны. Вероятно, три таких рассказа, как в этой книге. Одиннадцатый — о том, как афиняне изгнали победителя-Фемистокла, спартанцы казнили победителя-Павсания, а Кимон одержал победу при Евримедонте. Двенадцатый — о том, как в Спарте восстали порабощенные мессеняне (и как они восставали еще раньше, за двести и двести пятьдесят лет до этого), как Кимон хотел помочь спартанцам и за это был изгнан афинянами, как в Персии на смену царю Ксерксу воцарился царь Артаксеркс и афиняне пошли против него походом в Египет. Тринадцатый — о том, как афиняне в Египте сперва побеждали, а потом были окружены и побеждены, как они после этого вернули из изгнания Кимона и как Кимон перед самой своей смертью одержал для них победу при Кипре и как афиняне и персы после этого перестали воевать и заключили мир на условиях «каждому свое». И конечно, Геродот не преминул бы сделать отступления о многом другом, но о чем — мы не знаем.

Когда археологи находят обломки поврежденных статуй, они их реставрируют: приделывают к ним несохранившиеся части так, как они выглядели, например, по древним описаниям или изображениям этих статуй. Хотелось бы вот так же реставрировать замысел Геродота и дописать за него — хотя бы в пересказе — ненаписанный им конец его повествования. Но это невозможно: без Геродота мы слишком мало знаем об этом времени. Будем благодарны ему за то, что он рассказал то, что он рассказал.

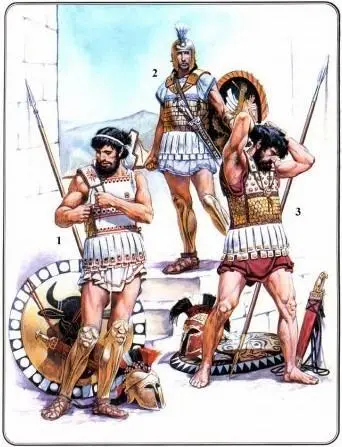

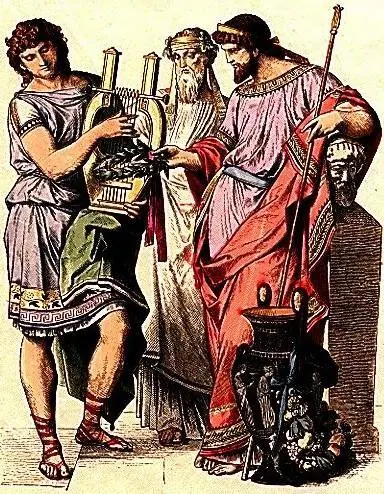

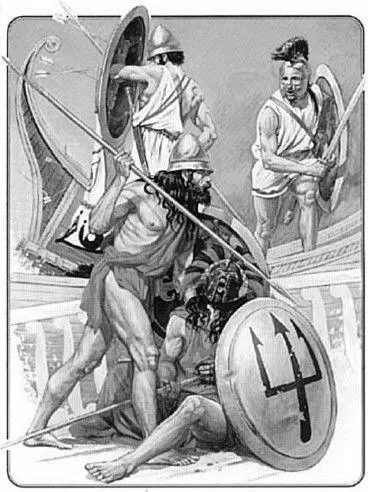

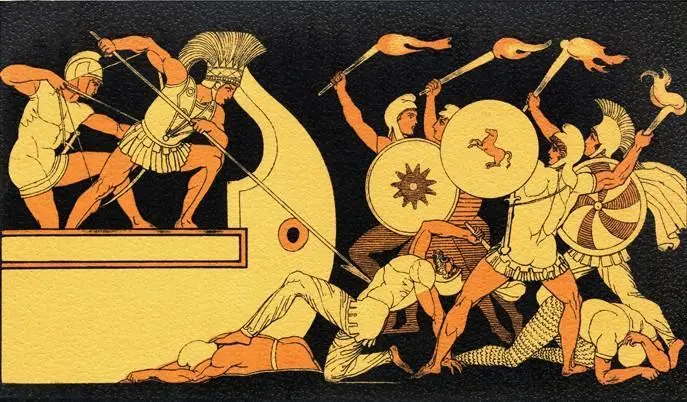

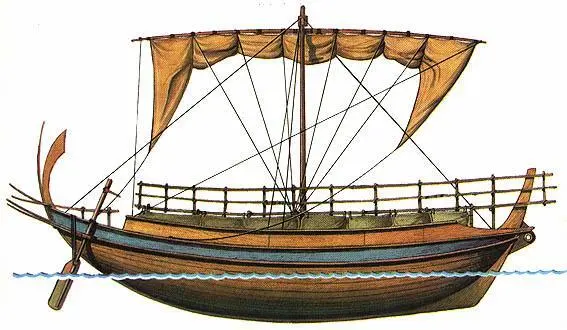

Иллюстрации. Греция времен Геродота

Читать дальше

Читать дальше

Интервал:

Закладка:

![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/1077388/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn.webp)