Н. Копылов - Легендарные полководцы древности. Олег, Добрыня, Святослав

- Название:Легендарные полководцы древности. Олег, Добрыня, Святослав

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИД «Комсомольская правда»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-866-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Копылов - Легендарные полководцы древности. Олег, Добрыня, Святослав краткое содержание

Комсомольская правда и Российское военно-историческое общество подготовили к юбилею Победы уникальную книжную коллекцию «Великие полководцы России». Это 20 красочно оформленных альбомов, написанных известными военными историками. Главная задача проекта — рассказать о людях, которые внесли наибольший вклад в историю военной славы России. Мы выбрали 100 военачальников, начиная с Древней Руси и до Великой Отечественной Войны, которые стали творцами самых выдающихся побед русского оружия.

Легендарные полководцы древности. Олег, Добрыня, Святослав - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правнук Добрыни — Вышата Остромирович при жизни Ярослава Мудрого являлся его воеводой и воеводой его старшего сына Владимира, сидевшего до своей смерти в 1051 г. князем-наместником в Новгороде. Вышата прославился своим мужеством во время неудачного для русских похода на Византию в 1043 г. Этот поход возглавлял новгородский наместник князь Владимир Ярославич. Буря потопила часть русских кораблей, и 6 тыс. воинов были вынуждены высадиться на берег и по чужой территории пытаться пробиться на родину. То была верная смерть, ибо греческое войско в несколько раз превосходило этот вынужденный русский десант. Ни князь Владимир Ярославич, ни другие воеводы не решились возглавить этот пеший отряд. Только воевода Вышата Остромирович согласился остаться с несчастными. Вскоре греки настигли и разбили беглецов. Оставшихся в живых воинов они ослепили и продали в гребцы на византийские галеры. К счастью для воеводы Вышаты, он избежал этой участи. Он попал в заложники и смог вернуться домой в 1046 г. после заключения мира между Русью и Византией.

Микула Селянинович. Художник В. Васнецов

Сыновья Вышаты — Ян и Путята — были известными киевскими боярами. Именно они явились частыми собеседниками летописцев, и те, рассказывая о прошлом, ссылались на информацию братьев. Ян Вышатич, боярин великого киевского князя Святослава (третьего сына Ярослава Мудрого), известен тем, что сумел подавить восстание в Ростово-Суздальской земле в 1071 г. Ян отправился туда собирать дань. На северо-востоке Руси царил голод, он и был причиной недовольства, а разжигали страсти языческие волхвы, которые проповедовали среди финно-угорских данников Руси, но имели еще влияние и на здешних русских православных.

Следующие поколения бояр Малковичей затерялись в истории.

Черникова Т. В.,

доцент кафедры всемирной

и отечественной истории

МГИМО (У) МИД России

Святослав

I. Князь Святослав и его время

Княжение Святослава

942 год как год рождения Святослава упоминает только Ипатьевский список «Повести временных лет». Первая Новгородская летопись рассказывает о рождении Святослава вслед за рассказом о браке Игоря и Ольги. Оба эти сообщения помещены в той части летописи, где вообще нет дат. Чуть позже появляется дата 920 г.

Ее летопись связывает с первым походом Игоря на греков. (ПВЛ относит этот поход к 941 г.)

Возможно, отталкиваясь от Новгородской летописи, русский историк XVIII в. В. Татищев относил дату рождения Святослава к 920 г.

Также в литературе присутствует сообщение, что Святослав родился около 940–941 г.

Князь Киевский Святослав Игоревич являлся главой Древнерусского государства в 945–972 гг. Однако поскольку к моменту гибели его отца в древлянском полюдье Святославу шел 4-й год, реальной правительницей Руси в 945–962 (964) гг. являлась его мать княгиня Ольга. Да и после возмужания Святослава, когда он начал ходить в свои знаменитые военные походы, внутренняя жизнь Руси, очевидно, управлялась Ольгой, вплоть до ее кончины в 969 г.

Святослав вошел в историю, как князь-воитель. В 964 г. он направился со своей дружиной к Волге, в землю вятичей, которых, скорее всего, сделал своими союзниками, освободив от необходимости платить дань хазарам. В 965–966 гг. русские войска уже воевали в районе Средней и Нижней Волги. В результате с исторической карты исчезло такое могущественное государство, контролирующее транзитные торговые пути, как Хазарский каганат, а Волжская Булгария была вынуждена выплатить дань киевскому князю и согласиться пропускать русских купцов через свою территорию. Русскими форпостами в Великой Степи стали бывший хазарский Саркел, теперь носивший название Белая Вежа, а также греческий торговый город с многонациональным населением — Тамарах-та, которую русские летописи будут именовать Тмутараканью. Успешной оказалось и вторжение Святослава на Северный Кавказ, в земли союзников Хазарии — аланов, ясов и касогов. Возвращаясь в Киев, Святослав нанес поражение вятичам, заставил их признать свою верховную власть и платить дань Киеву.

Святослав Игоревич на памятнике «Тысячелетие России»

За Волжскими походами 964–966 гг. последовали два Дунайских похода Святослава в 967–971 гг. В ходе их Святослав пытался создать огромное русско-болгарское царство с центром в Переславце на Дунае, которое в геополитическом плане могло стать серьезным противовесом Византийской империи на Юго-Востоке Европы. Поэтому не удивительно, что Второй Дунайский поход Святослава (969–971) вылился в открытое столкновение Руси и Ромейской империи. В ходе Дунайских экспедиций Святослава у Руси возникли проблемы с печенегами. Разгром Хазарии способствовал тому, чтобы племена этого тюркского народа, не знающего государственности, окончательно утвердились в приграничных с Русью степях.

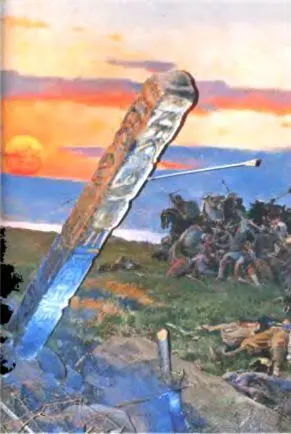

В 968 г. печенеги уже осаждали Киев. С помощью северян во главе с воеводой Претичем киевляне отбились, а позже печенегам нанес поражение спешно вернувшийся с Балкан князь Святослав. Осада печенегами Киева вызвала неудовольство княгини Ольги, киевских бояр и горожан. Для лучшей защиты подвластных Киеву территорий Святослав после смерти матери в 969 г. посадил своих сыновей в главных, по его мнению, на тот момент центрах: Ярополка — в Киеве, Олега — у древлян в Овруче, Владимира — в Новгороде. В дальнейшем это привело к междоусобной войне братьев, а тогда, устроив так Русь, оплакав и похоронив мать, Святослав умчался опять к Дунаю. Для Руси Второй Дунайский поход 969–971 гг. закончился поражением. Святославу пришлось отказаться от претензий на Дунайскую Болгарию. Эта страна на время фактически утратила независимость и попала под контроль Константинополя. Последний заключил с Киевской Русью мир и выплатил Святославу своего рода «откупное» — дань. При возвращении на Русь, Святослав погиб в бою с печенегами на днепровских порогах в 972 г.

Н. Овечкин. Последний бой Святослава над Днепровскими порогами в 972 году. Диорама (фрагмент)

Все историки признают Святослава Игоревича великим полководцем эпохи раннего русского Средневековья, однако при оценке его как государственного деятеля мнения специалистов расходятся. Одни видят в князе великого политика, пытавшегося создать уже в X в. обширную Русскую империю, контролирующую земли от Балкан, Поволжских и Причерноморских степей до Северного Кавказа. Для других — Святослав талантливый военный вождь, которых немало знала эпоха Великого переселения народов и эпоха «варварских королевств». Для этих вождей война, военная добыча и военная слава были образом жизни и пределом их помыслов. Оба этих подхода к анализу свершений князя Святослава не отрицают, что его военные достижения значительно расширили известность Древнерусского государства и укрепили его авторитет как на Востоке, так и на Западе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: