Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга третья

- Название:Дагестанские святыни. Книга третья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эпоха»637878c4-7706-11e4-93e4-002590591dd6

- Год:2013

- Город:Махачкала

- ISBN:978-5-98390-115-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга третья краткое содержание

Книга посвящена выдающимся явлениям в жизни дагестанского общества, известным городам и культурным, экономическим и административным центрам, объектам культурно-исторического наследия – памятникам письменной культуры, археологии, архитектуры, видным общественным и политическим деятелям.

Представляет интерес не только для ученых – для всех, кто интересуется историей родного края.

Дагестанские святыни. Книга третья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 14. Дербент. Культовое место Баб ал-Кийама. Стеклянный флакон (1) и керамический горшочек (2), обнаруженные около оборонительной стены

В заключение замечу, что исследования этого неординарного и долго функционировавшего культового объекта представляют огромный интерес для изучения ислама и суфизма в средневековом Дербенте – одном из важнейших мусульманских центров Кавказа. Переосмысление данного объекта как «Ворот Судного дня», «Ворот Воскресения» ( араб. Баб ал-Кийама, тюрк. Кийамат-капы, перс. Дар-и Кийамат), которые, по вероятному убеждению верующих мусульман, откроются в Судный день, и возникновение, судя по имеющимся на сегодня данным, на этом месте культового мусульманского объекта приходится на X–XI вв. – период активизации мусульманской деятельности и утверждения в Дербенте позиций суфизма – мистического на правления в исламе.

Этому объекту придавалось особое значение, и здесь несли службу воины гарнизона Дербента. В Петербургском списке хроники «Дербенд-наме» (хранящемся ныне в Государственной публичной библиотеке в Санкт-Петербурге), автором протографа которого являлся, видимо, Йусуф ал-Лакзи (ум. до 1089 г.) и которым пользовался Мирза Казем-бек, имеется приложение – «Баб ал-абваб Шухедалери», т. е. «Мученики- шахид ы Баб алабваба (Дербента)».

В нем приведены имена 50 шахид ов XI – начала XII вв., похороненных на кладбищах города (в том числе на кладбище Кырхляр), и среди них назван Пир-Нал‘банд, который носил титул «султан газиев Ворот Воскресения» ( султан дарвазе-е кийамат газийан ), т. е. он являлся предводителем отряда воинов- гази ев (борцов за веру), несших службу у «Ворот Воскресения» – памятника, который вновь был выявлен в наши дни и исследовался Дербентской археологической экспедицией.

Литература

Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003.

А.К. Что должен делать каждый Дербентский мусульманин (шиит), чтобы счаст ливо провести весь новый год // Известия Кавказского отделения Рус ского географиче ского общества. Т. I. Тифлис, 1872.

Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. / Ред., коммент., примеч. и указатели акад. З.М. Бу ния това. – Баку, 1991.

Виноградов В.Б., Мамаев Х.М . Исследование раннесредневековых памятников в Чечено-Ингушетии // Археологические открытия 1975 г. – М., 1976.

Гаджиев Г.А. Амулеты и талисманы народов Дагестана. Махачкала, 1996.

Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichen des 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band 33. Berlin, 2001.

Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851.

Cantemir D. Collectanea Orientalia (III. Ex eiusdem Demetrii Cantemiri schedis Manuscripts) // Operele principelui Demetriu Cantemiru publicate de Academia Romana. T.VI. Bucuresci, 1883.

Комаров А.В. (Эпиграфические материалы) // Рукописный отдел Института восто ко ве дения РАН (СПб). Ф.71. Оп.1. Д.1.

Федоров Н. Пещера святого Оганеса // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XIII. Тифлис, 1892.

Шиммель А. Мир исламского мистицизма. / Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рап по порт. – 2-е изд. – М., 2000.

Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения Л.И. Лаврова. М., 1966.

Аулы-столицы: крупные административные и торгово-экономические центры

Курах-столица Кюринского ханства

З.А. Магомедова, М.Н. Османова

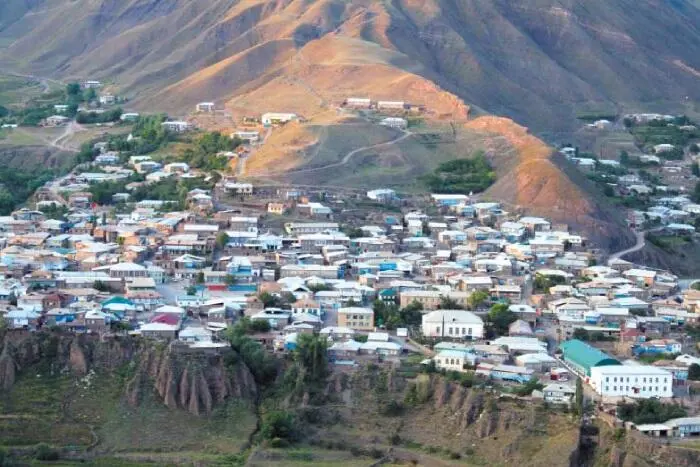

Курах-дере – одна из красивейших частей центрального горного Дагестана, расположенная в бассейне реки КурахвацI, между Самурским и Калухдагским хребтами. Большая часть территории занята горами – неприступные заснеженные вершины, головокружительные горные кручи перемежаются живописными склонами и лугами. Само селение Курах расположено в окружении гор. К юго-западу находится гора Кетин-кил, к западу – Щару-даг («Пёстрая гора»), с севера – Кекен-даг и Элкъвей килер («Круглые вершины»). Несколько сел Курахского района – Аладаш, Арабляр, Маллакент, Кумух и Бугда-Тепе – находятся на равнине, недалеко от побережья Каспийского моря.

Сел. Курах. Общий вид

Курах-дере входило в состав Кавказской Албании – древнейшего государства, объединившего множество народов и племен. По сообщению грека Страбона (65 г. до н. э. – 21 г. н. э.), автора «Географии», в составе Кавказской Албании было 26 племен, в числе которых названы албаны, каспии, утии, гаргары, сильвы, дидуры, гелы и леги.

После распада Кавказской Албании в IV в. н. э. на территории Дагестана возникли политические объединения – Дербент (область Чога), Табасаран, Серир, Гумик, Маскат, Лакз, Кайтаг, Филан.

В 722 г. арабский автор ал-Белазури сообщает о стране Лакз, о Сабасе – главаре одного из лезгинских племен.

Наиболее раннее упоминание о Лакзе относится к VI в. и связано с именем Ануширвана I (531–579), который утвердил в Лакзе правителя, как и в других областях Дагестана – в Сарире, Филане, Табасаране.

Арабские источники дают возможность определить в общих чертах границы Лакза. Почти все они (источники) свидетельствуют о расположении Лакза в Южном Дагестане.

В Х в. южные границы проходили, очевидно, по Самуру, ибо отмечается наличие общей границы между Лакзом и Ширваном. В середине Х в. ал-Масуди писал, что «опорой царства его (ширваншаха) является царство (мамлака) ал-Лакз, многочисленный народ которого живёт на вершине этой горы».

Если южная граница соприкасалась с Ширваном, то юго-западная – с Шакки. Ал-Истахри оставил любопытное описание этой территории: «Между Ширваном и Лираном – граница, между Лираном и Муканом – граница, как и со страной Абсия, [а] она – область с незначительным числом населённых пунктов. В ней (Абсии) имеется сильная крепость, а за ней по направлению к горам – местность, примыкающая к стране Лакз. Они (жители Лакза) охраняют эту крепость, т. к. владетель (сахиб) Абсии чувствует к ним особое расположение и поддерживает с ними добрососедские отношения…».

Основная часть Лакза располагалась к северу от Главного Кавказского хребта. В то же время у Лакза общая территория с Шакки. Восточная же граница проходила недалеко от владений Дербента, ибо селение Курах (К.р. к) относится к Лакзу.

Таким образом, в Х в. Лакз охватывал территорию, занимаемую представителями лезгинской группы языков (лезгины, агулы, цахуры, рутулы, кроме табасаранцев), в бассейне рек Самур, Курахчай и Чирахчай.

Автор XII в. Йакут (со ссылкой на сведения Х в.) пишет, что граничащая с Дербентом и Маскатом «страна Лакз отличается тем, что они (жители страны Лакз) многочисленные племена, приятной наружности, (крепкого) телосложения, (у них) селения (густо) населенные и область обитаемая. …Жители ал-Лакза могущественны, сильны, многочисленны».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Москаленко - Путь одарённого. Ученик мага. Книга третья. Часть третья [СИ]](/books/1060439/yurij-moskalenko-put-odarennogo-uchenik-maga-knig.webp)